在生成式AI浪潮席卷全球的当下,AI技术的部署路径正从“云端集中式”加速向“端侧分布式”演进。随着大模型压缩、异构芯片、存内计算等核心技术突破,端侧AI正走出“概念验证”阶段,在手机、PC、可穿戴、汽车、机器人乃至玩具等亿级终端中快速落地。它不仅解决了云侧AI高成本、高时延、隐私泄露等痛点,更以“硬件 订阅”的新商业模式重构价值链,催生万亿级增量市场。

本报告深度拆解端侧AI行业的驱动因素、技术演进、场景落地与产业链图谱,聚焦核心标的,揭示端侧AI如何重构终端价值链,开启新一轮换机潮与生态红利。希望这些内容能为读者了解端侧AI行业提供帮助。

01

行业概述

1、终端侧AI具有成本、能耗、可靠性、隐私、安全和个性化优势

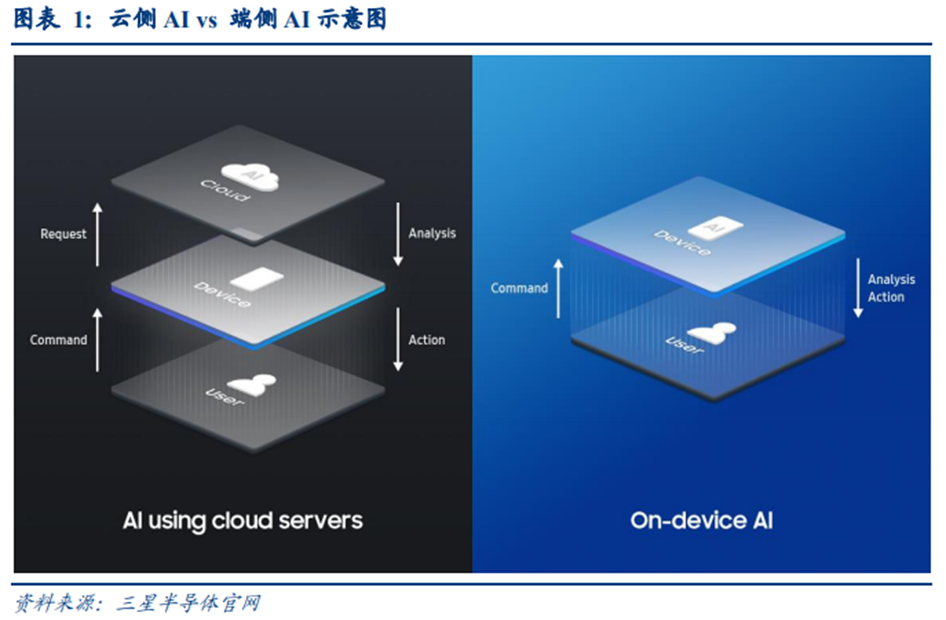

AI技术发展加速,形成云侧AI与端侧AI两条路线。自2022年OpenAI推出建立在GPT-3.5和GPT-4.0大语言模型上的聊天机器人ChatGPT后,AI技术取得了飞速的发展及应用,深刻改变人们的生活及工作方式。在AI技术的实际应用中,云侧AI和端侧AI成为了两种重要的部署方式:

1)云侧AI:依托强大的云端数据中心,集中进行大规模的数据处理和模型训练,凭借其海量的计算资源和存储能力,能够实现复杂的AI任务,如大规模的数据分析、自然语言处理中的复杂语义理解等。

2)端侧AI:将AI算法和模型直接部署在终端设备上,如智能手机、智能穿戴设备等,使终端设备具备自主的智能处理能力,能够在本地实时响应用户需求,如手机的实时语音识别、图像美化等功能。

终端侧AI具有成本、能耗、可靠性、隐私、安全和个性化优势。

成本优势:AI推理的规模远高于AI训练。模型的推理成本将随着日活用户数量及其使用频率的增加而增加。在云端进行推理的成本极高,这将导致规模化扩展难以持续。将一些运算负载从云端转移到边缘终端,可以减轻云基础设施的压力并减少开支。

能耗优势:边缘终端能够以很低的能耗运行生成式AI模型,尤其是将处理和数据传输相结合时。可靠性、性能和时延:当生成式AI查询对于云的需求达到高峰期时,会产生大量排队等待和高时延,甚至可能出现拒绝服务的情况。向边缘终端转移计算负载可防止这一现象发生。

隐私、安全和个性化:由于数据处理完全在本地进行,终端侧AI有助于保护个人信息,以及企业和工作场所中的机密信息。以本地和云端分别运行AI大模型制作行程安排为例,本地AI大模型通过长期学习用户行为,并利用本地存储的信息,可以给出更贴合用户生活习惯、更准确的建议。相较之下,如果云端模型需要访问用户本地存储的文件、浏览记录等信息再给出个性化的建议,用户通常较难接受。

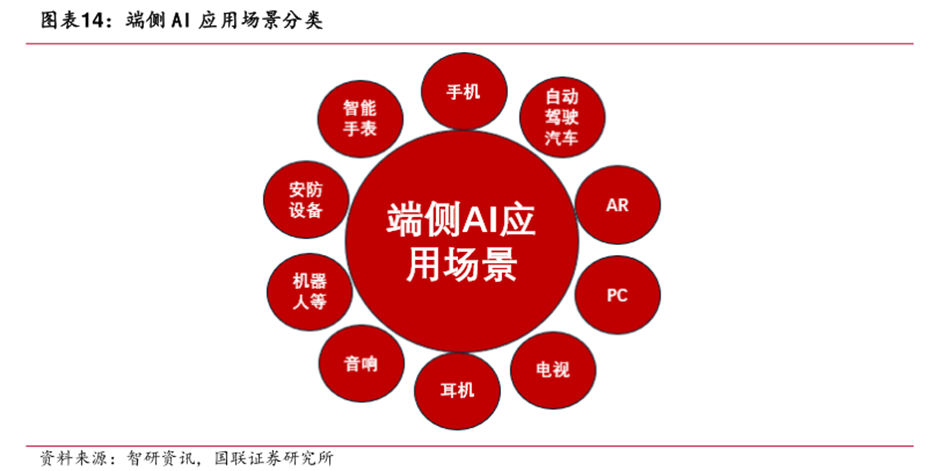

2、端侧AI布局应用场景,从各个层面改造终端

端侧AI强调本地化运行,应用场景涉及多类端侧:手机、自动驾驶汽车、AR、PC、电视、耳机、音响、安防设备、智能手表和机器人等。多应用场景提升了端侧AI市场的增长潜力。

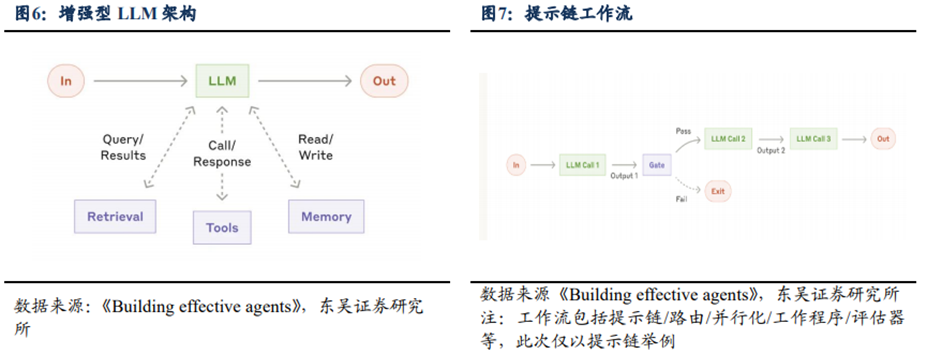

从AI技术在终端产品的落地上,一般经历:单点特定的AI增强实现应用层集成AI→OS智能化改造实现系统层融合AI(原子化控件化的AI能力)→以AI为中心的全新OS并且系统级AI Agent出现。

大模型在各个层面改造终端交互体验,预计分为三种形式。最开始增强型LLM架构,可以增加单点的功能体验,比如在翻译/图片处理/语音转换中使用AI;阶段二主要以工作流形式,比如生成营销文案并翻译等;最后阶段是针对开放问题的Agent形态。这三种形态出现形式有先后,但是最终预计并存以针对不同特性的场景。

最基础的构建块(增强型LLM)——工作流——自主的Agent,复杂性持续提升。同时虽然非Agent在自动化水平上提升有限,但是由于调用的是LLM,在智能化水平、可处理任务等方面也有巨大的提升。

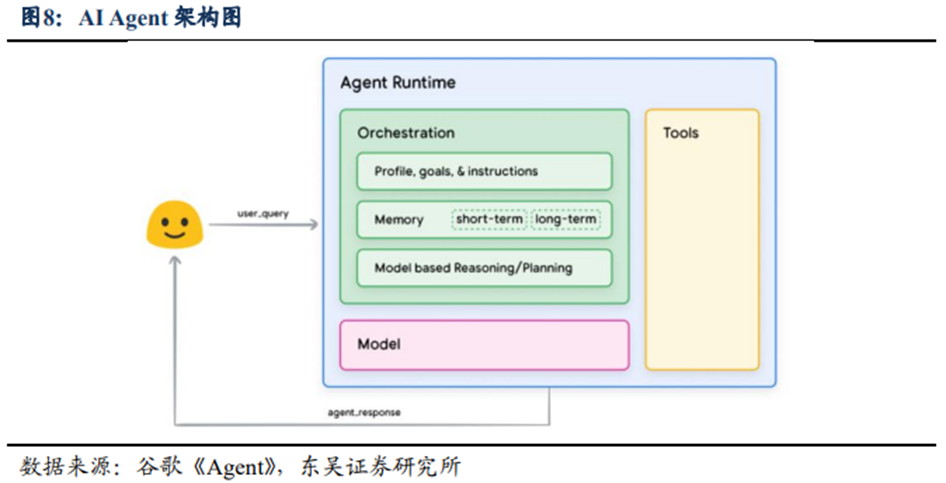

对于开放式问题Agent必不可少,要具备理解复杂的输入、进行推理和规划、可靠地使用工具的能力。Agent可用于开放式问题,这些问题难以预测所需的步骤,无法硬编码固定路径。Agent需要独立规划和操作,并可能返回用户那里获取更多信息或判断。在执行工作中,Agent在每一步从环境中获取“真实情况”,以评估进展,在遇到响应节点或者障碍的时候暂停以获取人类反馈。人类只需要提出需求 监管成果,AI将进行任务的分解、选择工具、监控进度。

3、端侧AI产业链各环节

端侧AI产业链上游为核心技术和硬件提供环节,主要包括AI芯片、存储、电源、传感器、通信模块等硬件,以及操作系统、数据库等基础软件,为整个产业提供坚实的技术支撑和基础构建。

端侧AI行业产业链中游为端侧AI集成环节,端侧AI设备品牌商具备端侧AI技术的专业能力,包括模型优化、硬件适配和系统集成等,提供从底层硬件到上层应用的一体化解决方案,实现端侧AI的系统集成。

端侧AI产业链下游为应用环节,主要包括行业解决方案和产品与软件服务,以满足不同客户的需求。

4、市场规模爆发式增长与未来潜力

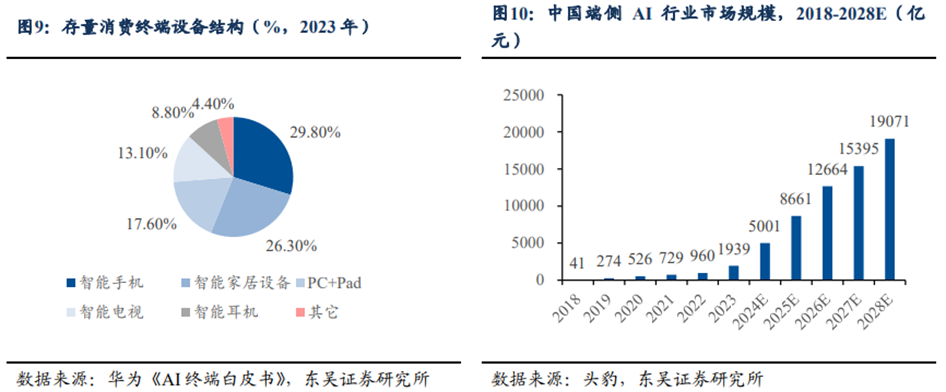

AI可以改造多种终端,端侧AI市场规模2023-2028年预计CAGR高达58%,2028年超过1.9万亿。2023年全球存量消费终端设备达228亿台,其中智能手机占29.8%、智能家居设备(不含TV)占26.3%,PC和PAD占17.6%。2023年以前端侧AI技术已经在智能安防和车载设备两个重要领域应用,快速发展但规模不大。从2023年开始,随着亿级出货量的PC和手机开始AI化,两者庞大的市场将在未来支撑端侧AI行业迅速发展,2023年中国端侧AI市场规模不到2000亿,预计2028年超过1.9万亿,2023-2028年CAGR为58%。

5、云侧、端侧融合或是终极形态

出于不同的最终目标和适用场景,不同企业的AI技术部署也在云侧AI和端侧AI上呈现不同侧重。互联网类、云计算类企业或多从通用型AI技术(AGI)出发,在生成式AI上具备广阔前景。另一方面,高端制造、消费电子类企业或多从现实场景出发,在AIOT方向深耕。而能力更强、战略规划更宏大的企业会考虑两端并进布局,形成云侧AI与端侧AI的统一。其中,特斯拉、新势力,以及涉足汽车业务的华为、小米等均是AI行业核心玩家。

02

驱动因素

回顾过去几年,从2022年底ChatGPT的问世引爆产业热潮以来,生成式AI成为全球热门话题,也吸引了大量公司的探索和投资。在2024年以前,行业增速较大的环节为算力芯片及服务器等基础设施建设相关的领域,而从2024年开始,应用端已逐步具备发展土壤,有望迎来加速:

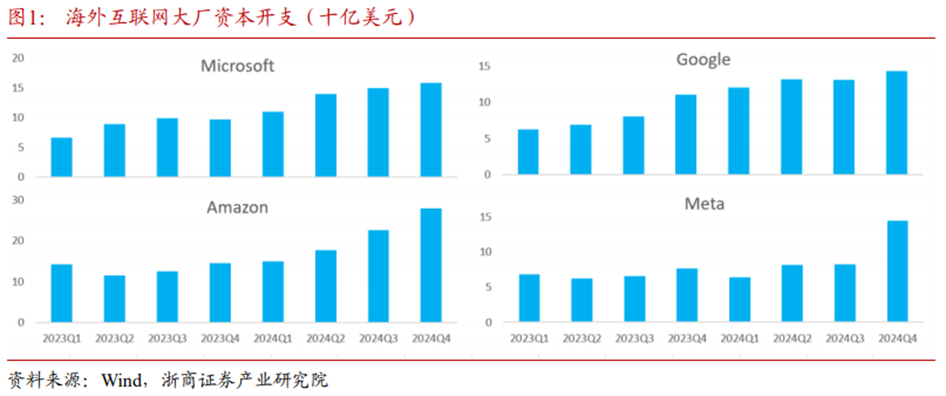

1、基建开支巨大,产出端规模较小

大型科技公司花费巨额资金扩建数据中心,且资金量持续增长。这类大型科技公司包括海外的Google、Microsoft和Meta等,以及国内的字节跳动、腾讯和阿里巴巴。除此之外,亚马逊、甲骨文、苹果、特斯拉等公司也是重要的算力开支贡献者。从算力公司收入角度同样也能看出业界在AI基础设施方面的巨大投入。英伟达数据中心收入在2023年增长超200%,2024年仍维持超100%的高速增长。除了硬件设施方面的资本性投入,AI数据中心仍需考虑其他如运行维护、租赁,以及在后续AI模型的训练过程中所消耗的电力及数据等运营性成本,使得公司实际投入比上述基础设施建设更高。根据英伟达在分析师日上的演讲,AI基础设施中,除GPU与组网外,其余开销约占到总体的一半。

在巨大的基础设施投入下,收入端却明显单薄。OpenAI的年收入为10亿美元。微软董事长兼首席执行官萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)在2025财年第二季度业绩电话会议中表示,微软的人工智能业务年化收入超过130亿美元,但该收入与其2024年单季度的资本开支水平相当。若未来收入端无法快速提高,将难以维持该业务的长期运转。企业迫切需要找到能够承接巨额资本开支的AI产出。

2、算力使用成本下降,促使更多厂商入局

DeepSeek引发的新一波生成式AI浪潮,本质上是端侧AI的红利。正是DeepSeek的出现,迫使我们重新评估AI投资回报率ROI,并认识到端侧AI将成为提升ROI的新路径。过去,生成式AI大模型一直面临着成本与价值之间的ROI困境。AI落地的核心问题在于如何降低成本。

从企业参与度来看,过去只有大型企业能负担端侧AI研发。而如今,而目前该情况已经发生了改变,一方面,字节跳动的成功降本向业界展示了规模效应降本的可能性,另一方面,DeepSeek的优化创新证明对模型本身及训练方式的优化也能大幅降低训练成本,从而降低了行业门槛,使得更多中小企业也能在AI玩具、AI眼镜等产品中融入强大的AI功能,推动端侧硬件智能化的普及。

(1)规模效应降本

随着AI数据中心规模增大,厂商有机会通过调度和资源使用优化的方式,提高资源利用率,降低单位算力使用成本。2024年12月18日,字节跳动在火山引擎FORCE大会上正式推出了豆包视觉推理大模型,并宣布进入“厘时代”,该模型的价格大幅下调至0.003元/千token,相较行业标准低了85%。火山引擎总裁谭待介绍,火山引擎在技术上有非常多优化手段,可以降低大模型成本,在工程上可以通过分布式推理的形式将底层算力使用得更好;另外,在混合调度方面,可以把不同负载进行混合调度,这样的成本也大幅下降。

各大科技公司均大量投资建设AI数据中心,随着规模扩大,AI训练和推理成本有望下降。2024年,亚马逊表示计划在未来几年内在以人工智能为重点的数据中心投资超过1000亿美元。2025年初,公司又宣布计划投资约110亿美元来扩展其在佐治亚州的基础设施。微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯(Brad Smith)2025年初在公司官网的一篇博客中宣布:在2025财年,微软有望投资约800亿美元建设人工智能数据中心,以训练人工智能模型并在全球范围内部署人工智能和基于云的应用程序。谷歌在2024年第四季度及财年业绩电话会议中提到,2025年公司预计将投资约750亿美元的资本支出,其中大部分将用于技术基础设施,主要是在服务器方面,其次是数据中心和网络。当新的数据中心容量上线时,云服务商有机会通过调度优化的方式,使其提供的训练和推理成本下降,从而使中小型,包括初创公司也能加入到AIGC行业创新队伍之中。

(2)DeepSeek优化创新降本

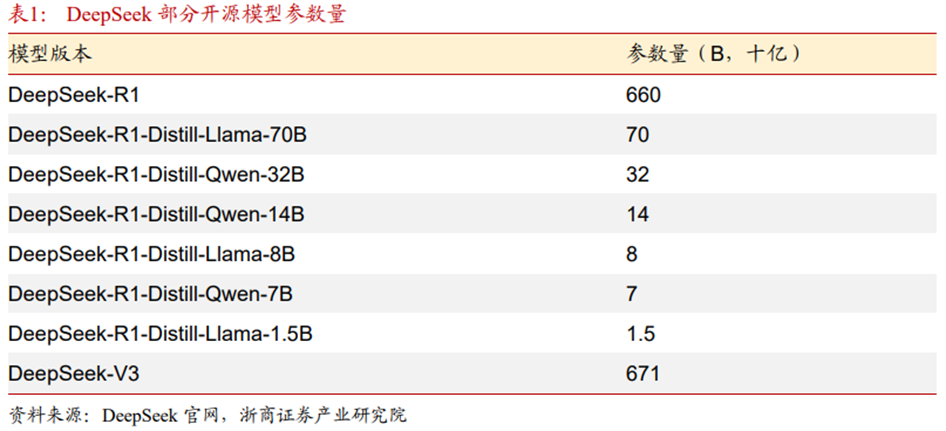

DeepSeek的模型发布同样也让行业看到了大幅降本的可能性。2024年末,DeepSeek公司发布了多个模型,宣称其中的DeepSeek-V3在性能上相当于业界领先的闭源模型GPT4o,优于领先的开源模型Llama3,且总训练成本仅为558万美元,而GPT-4o这样的模型训练成本估计约1亿美元。2025年1月20日,公司又发布了一个名为DeepSeek-R1的模型,声称其在一系列任务上实现了与OpenAI-o1相当的性能。

具体来说,从DeepSeek在V3、R1模型的相关论文可以看到,V3模型:1)优化模型架构设计,对传统专家模型(MoE)架构和传统多头注意力(Multi-Head Attention,MHA)进行了改良(改良后分别命名为DeepSeekMoE和DeepSeekMLA);2)预训练采用FP8混合精度训练框架减少运算量,并通过算法、框架和硬件的协同设计,几乎实现了计算和通信的完全重叠,显著提升了训练效率;3)训练后:将长思维链(CoT)模型中的推理能力提炼到V3,显著提升了其推理性能。而R1系列模型直接将强化学习(RL)应用于基础模型,无需依赖监督微调(SFT)作为初始步骤。这种方法可以减少对大量监督数据的依赖,降低训练成本。

总的来说,DeepSeek通过一系列创新,大幅降低了其模型的训练成本,且保有优秀的性能表现。同时,DeepSeek对其模型进行了开源。目前可以在开源社区平台下载DeepSeekR1、V3、V2等各版本的模型,同时公司还提供了一些轻量化及蒸馏模型,针对参数量更小的场景。虽然这些模型主要应用于文本领域,且其模型并不一定能直接移植到端侧,但其开源模型及降本思路具备参考价值,为行业提供了成功大幅降本的案例,使行业有机会迎来更多参与者,加速应用落地。

3、部分端侧AI产品已有市场反馈,并持续迭代

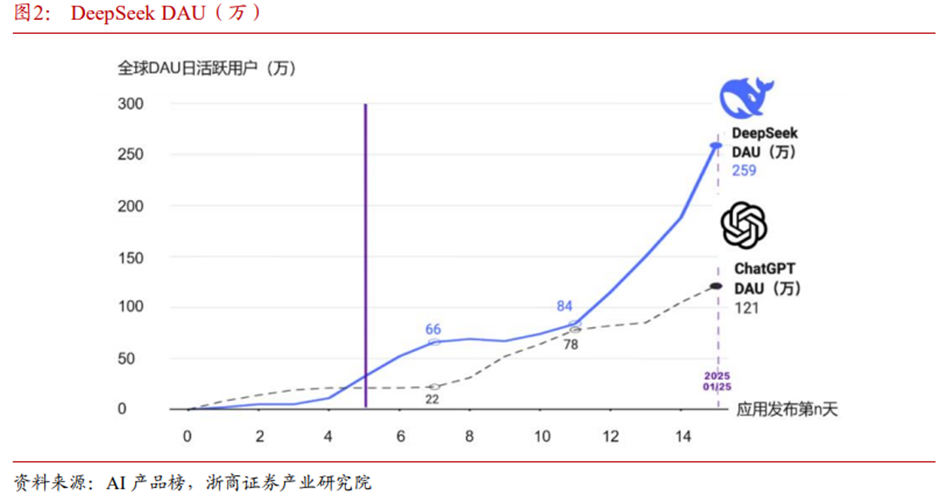

2024年,生成式AI领域出现了许多应用方面的尝试,包含软件及硬件,为后续的发展奠定了基础。软件方面,从AI办公助理到AI视频制作,再到语音代理和AI会计师。其中,部分AI应用产品已有不错表现。Perplexity自推出以来一直处于增长状态,每月活跃用户达到1500万。根据公司2024年12月的公告,ChatGPT在全球每周拥有3亿活跃用户。OpenAI于10月推出了ChatGPT Search,这是其现有类似搜索功能的扩展。就国内看,豆包截止至11月底,豆包在2024年的累计用户规模已经超过1.6亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万,成为全球排名第二,国内排名第一的AI APP。AI产品榜全球总榜数据显示,2025年4月份,ChatGPT稳坐第一,拥有5.5亿月活跃用户;阿里夸克第二,月活跃用户量近1.5亿;字节豆包第三,月活约1.1亿。国内总榜上,排名前三的分别是夸克、豆包和DeepSeek。

DeepSeek应用(APP)于2025/01/10发布,日活跃用户DAU第5天超过ChatGPT,第15天是ChatGPT的2倍达259万日活跃用户,成为全球增速最快的AI原生应用。

硬件产品方面,主要包括AIPC、AI手机、AI可穿戴(耳机/眼镜等)、AI玩具、汽车(自动驾驶)、机器人等。其中,AIPC自2023年首次推出后,已经过一年多的迭代优化,已具备一定规模;AI手机于2024年开始发布,几乎所有大型手机厂商均有相关机型推出;可穿戴类产品,尤其是眼镜产品在市场上取得优异销售成绩,逐步得到各大科技公司重视;AI陪伴、玩具类产品也有更丰富的产品产出,并逐步积累客户群体;汽车已在自动驾驶的长年探索中逐步使用生成式AI技术,而AI机器人市场仍在商业化探索阶段。

端侧硬件设备是AI应用的基础,也是重要的用户入口。如果说模型是AI的“大脑”,那么设备就是它的“神经末梢”与“感知界面”。真正的AI应用,不可能永远停留在服务器或云端,它必须“落地到生活中”,成为用户每天都能触达的存在。端侧AI设备就是这个“落地”的物理载体。在各类AI硬件设备产品中,AIPC/手机等消费类产品在较短的时间内放量,并形成对生成式AI技术投入回报的机会更大。基于自动驾驶的汽车产品出于对安全、可靠性、响应速度等方面的高要求,在AIGC技术应用方面有较大限制,且价格更高,用户更换周期更长;而机器人产品尚未形成销售规模,处于商业化探索阶段。

03

核心技术和硬件提供:上游硬件成为端侧AI落地关键

算力、存力、电池和其它结构件等协同进化,上游硬件成为端侧AI落地关键。

1、AI芯片:异构架构崛起,国产厂商加速国产化

端侧AI处理器主要分为SoC、MCU两类,可以单独使用SoC或者MCU,也可以将SoC与MCU共同使用。SoC集成度高,包括CPU、GPU、NPU、ISP、WiFi、蓝牙模块,可实现的功能较多,包括音频、视频、无线通讯都可以基于SoC开展。MCU集成度低,通常能实现音频处理、无线连接功能,主要优势在于低功耗和低成本,可以与ISP共同使用以弥补图像处理能力。

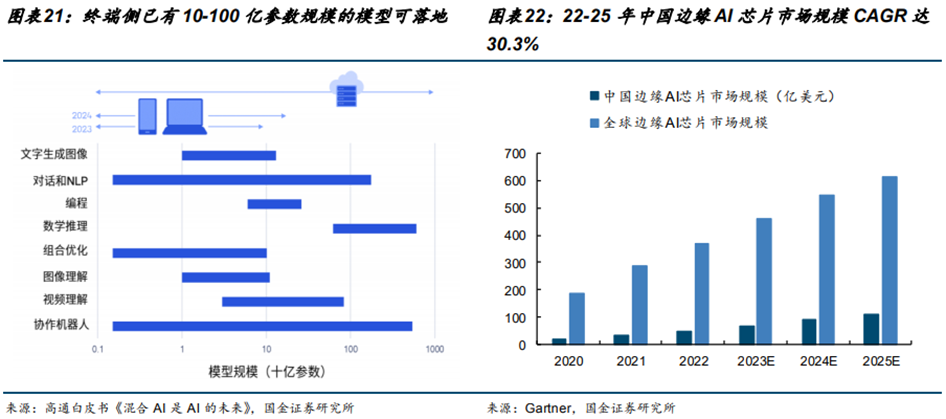

GPU、NPU算力较强的SoC芯片可以提供较为丰富的异构AI算力,经过压缩的AI模型可以在PC、手机等设备端部署。低成本的SoC或MCU方案适合端侧设备仅承担轻量化AI运算的场景,例如耳机、眼镜,主要通过连接功能与云端或其他设备进行数据交互。

(1)端侧AI芯片技术趋势与国产厂商竞争格局

1)异构多核架构平衡性能功耗与RISC-V架构渗透

异构多核设计适配端侧需求。SoC异构多核架构采用“通用核 专用核”的模式来提升性能,例如将CPU、NPU和ISP组合在一起。其中,通用核(如ARMCortex-A)主要负责逻辑控制功能,而专用核(如NPU和ISP)则分别针对AI推理和图像处理任务进行优化。此外,实时控制核(如Cortex-R)可用于满足低延迟场景的需求。通过动态分配负载,这种异构架构能够在AI手机、智能眼镜等应用场景中显著提高能效比。以高通AR1 Gen1为例,它集成了Hexagon NPU和双ISP,能够支持12MP摄像头以及低功耗的AR运算。

RISC-V开源架构加速国产化。RISC-V架构具有高度的灵活性和可扩展性,能够很好地满足端侧多样化和碎片化的应用需求。其授权成本仅相当于ARM的30%-50%。据预测,到2030年,RISC-V在SoC中的渗透率将超过20%。目前,全志科技、中科蓝讯等企业已经实现了RISC-V协处理器的量产。以全志R128芯片为例,它集成了RISC-V XuanTie C906和Arm Cortex-M33双核架构,能够支持AI玩具的多模态交互功能。

2)IP核策略与端侧算力技术升级

IP核外购与自研结合的行业格局。在IP核市场中,ARM、Synopsys等海外巨头占据了主导地位,前四大企业的市场集中度(CR4)高达75%。国内厂商通常采用“自主研发 外购”的模式来应对这一局面。通过自主研发IP核,企业能够提升自身的差异化竞争力,例如恒玄科技自主研发了BECO NPU和音频DSP,瑞芯微则自主研发了NPU,实现了从0.2到6TOPS的算力覆盖。而外购IP核则有助于缩短研发周期,像高通AR1Gen1就集成了第三方的ISP模块。

NPU集成驱动端侧算力升级。NPU是为神经网络计算专门设计的处理器,其能效比极高,通常可达2-10TOPS/W,而传统CPU的能效比通常低于0.1TOPS/W。这种高效的计算能力使得NPU能够支持端侧大模型的推理任务。据赛迪顾问预测,到2027年,国内AI手机中的NPU算力有望达到150TOPS,能够适配240亿参数的模型。目前,一些典型产品已经展现出强大的性能,例如高通骁龙8Elite,其NPU算力为45TOPS,可支持100亿参数模型的本地运行;联发科天玑9300的NPU算力为33TOPS,能够处理330亿参数的模型。

ISP技术增强多模态交互能力。ISP是图像质量的关键因素,而AI-ISP利用NPU优化算法,能够实现诸如3D降噪和低照度增强等功能。例如,外挂ISP方案(如星宸SSC309QL)相比内置方案,功耗可降低50%,且成本控制在千元以内,非常适合用于AI拍摄眼镜。全志科技的AI-ISP算法通过消耗1TNPU算力,能够实现2-4倍的感光度提升。

3)国产SoC厂商技术布局与竞争态势

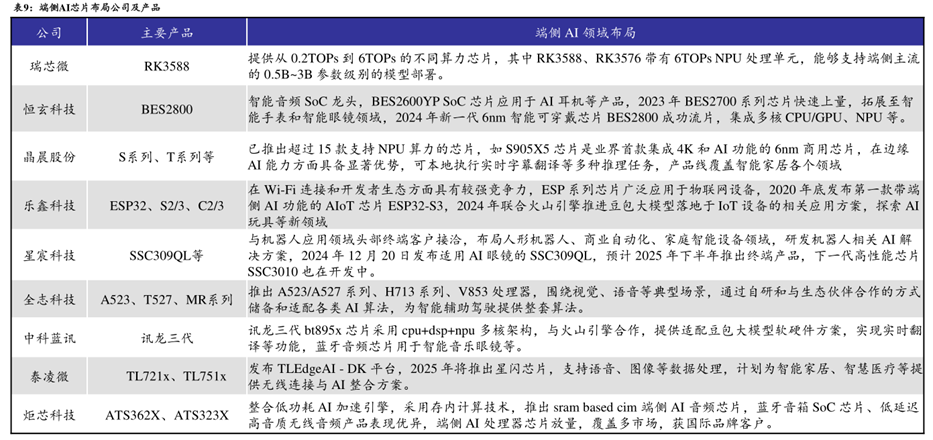

国产SoC厂商在技术与市场竞争中表现突出,恒玄科技、瑞芯微、全志科技、中科蓝讯、乐鑫科技和炬芯科技等企业凭借各自的技术创新和产品优势,在营收和净利润方面均取得了显著成绩。

(2)未来技术演进与市场展望

SoC架构正向异构多核与存内计算(CIM)演进,端侧SoC将集成更多专用核如NPU和ISP,以提升能效和性能,例如炬芯科技的ATS362X和恒玄的BES2800HP。RISC-V凭借开源优势加速国产SoC自主化,全志科技、乐鑫科技等已实现RISC-V协处理器量产,预计2030年其在SoC中渗透率超20%,国内市场规模达250亿美元(2023-2030年CAGR为47.9%)。同时,异构计算方案(如RISC-V Arm)将在边缘计算和物联网场景中普及,降低对ARM授权的依赖。

国产厂商通过自研IP(NPU/ISP)与开源架构(RISC-V)降低成本,同时对接豆包、通义等大模型形成生态闭环。恒玄、乐鑫等企业推出Turnkey解决方案,支持硬件厂商快速集成AI功能,预计2030年国产SoC在端侧AI市场份额超40%。

根据Gartner的数据,2026年全球边缘AI芯片市场规模有望达688亿美元,22-26年CAGR达16.9%。2025年中国边缘AI芯片市场规模有望达110.3亿美元,22-25年CAGR达30.3%,行业增速高于全球平均增速。

2、内存:硬件升级满足高性能需求,适配核心在内存

随着端侧AI的快速发展,其对DRAM的需求推动了内存技术在微观结构和封装形式上的双重变革。一方面,从DDR4到DDR7的迭代,以及未来3D DRAM的发展,不断通过提升频率、带宽和能效比来满足AI对数据吞吐量的指数级需求。例如,DDR6预计采用AI辅助预取和光互联技术,单通道带宽有望突破100GB/s,而DDR7则计划引入量子点存储技术,进一步提升读写速度和容量密度。另一方面,封装技术从Fo-POP到3D封装的转变,成为短期内提升内存带宽的务实选择。通过缩短内存与计算单元的距离、降低功耗延时、扩展内存通道数,3D封装能够显著提升内存带宽,例如苹果计划在手机芯片中集成移动HBM,利用3D垂直封装的高布线密度,进一步扩展内存通道数和带宽。

然而,DDR内存颗粒的进化速度相对较慢,制程工艺的高成本和低良率问题限制了其快速普及。因此,端侧应用的内存带宽提升在短期内更多依赖于通道数的增加和封装形式的优化。例如,苹果的统一内存架构通过消除内存与显存之间的区分,减少了数据复制,提高了计算效率并节省了功耗;而华邦电子的Cube定制内存方案则通过支持更高的位宽(256-512位)来提升带宽,尽管其与数据中心HBM的1024位宽仍有差距,但已显著优于传统的6通道96位宽方案。

3D DRAM技术如NEO 3D X-DRAM则代表了未来的发展方向。其通过3D堆叠、IGZO材料和创新单元设计,实现了更高的容量密度(单模块可达512Gb)、更低的功耗(能效比接近DDR7目标)和更快的读写速度(10纳秒级延迟)。NEO 3D X-DRAM还支持内存内计算,能够直接在存储单元内完成部分数据处理,减少数据搬运能耗,特别适合AI和边缘计算场景。此外,其制造工艺复用了3D NAND的成熟技术,显著降低了成本和复杂度,良率可达95%以上,具备快速量产的潜力。

尽管NEO 3D DRAM面临量产验证和生态建设的挑战,但其技术思路已为行业指明了方向,即3D架构将成为DRAM未来十年的核心竞争力。随着技术的不断成熟和成本的降低,3D DRAM有望成为端侧AI内存的主流选择,推动内存行业进入“存储即计算”的新时代。

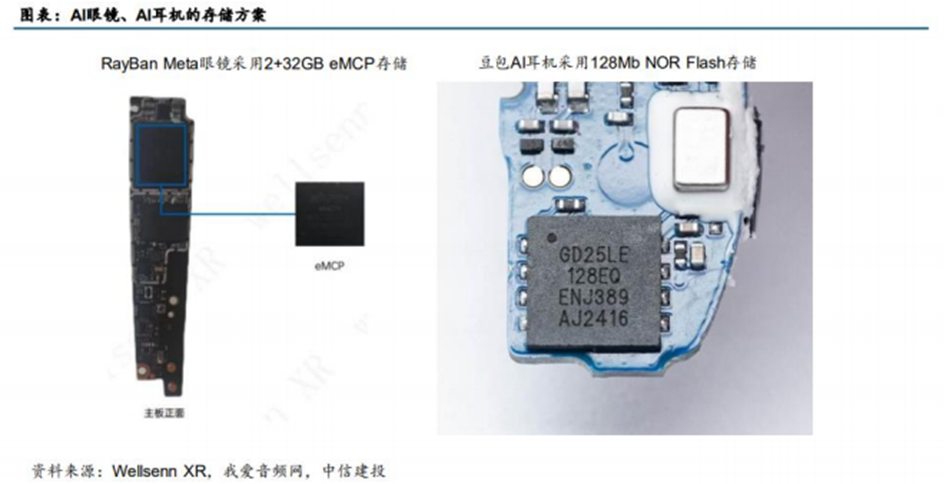

小型AIoT设备的NAND及NOR Flash均有扩容趋势。模型存储将会占用手机、PC上的NAND容量,但相对于512GB或1TB的主流配置影响有限,而AIoT设备配置的NAND容量普遍较小,例如MetaAI眼镜的NAND为32GB,需要存储照片、视频,若本地存储大模型则需要更多的容量。此外,耳机这类小型设备即使本地很难承担AI运算,但随着功能的增加,为了存储更多固件和代码程序,也需要扩展NOR Flash容量。当前几款已发布的AI耳机中NOR Flash容量较之普通TWS耳机也有了比较大的提升,基本上实现了翻倍来支持内置的AI新功能。

内存相关企业包含:模组及经销(德明利、江波龙、佰维存储、香农芯创),DDR5(澜起科技、聚辰股份),利基存储(兆易创新),材料(雅克科技、鼎龙股份、安集科技)。

3、电池:电芯数量、能量密度提升,快充普及都将优化续航和补能体验

以AI手机为例:当前主流智能手机电池容量普遍在5000mAh左右,在3.7V电压下约合18.5Wh。随着模型参数规模扩大、推理速度提升以及AI助手逐步向全天候待机、常驻交互方向演进,推理耗电将显著上升。据测算,未来典型推理功耗有望达到现阶段的4倍左右,叠加运行时间的增长,对电池提出更高要求。为保障高强度AI应用下的续航体验,预计下一代支持本地大模型的智能终端,其电池容量需进一步扩展至6200mAh以上,以支撑全天候AI辅助的使用场景。因此,端侧AI设备将尽可能增加电芯数量、能量密度提升,普及快充,通过这些优化续航和补能体验。

04

端侧AI模型:逐步迭代,巨头引领行业发展

1、大模型不断迭代压缩技术为端侧部署奠定基础

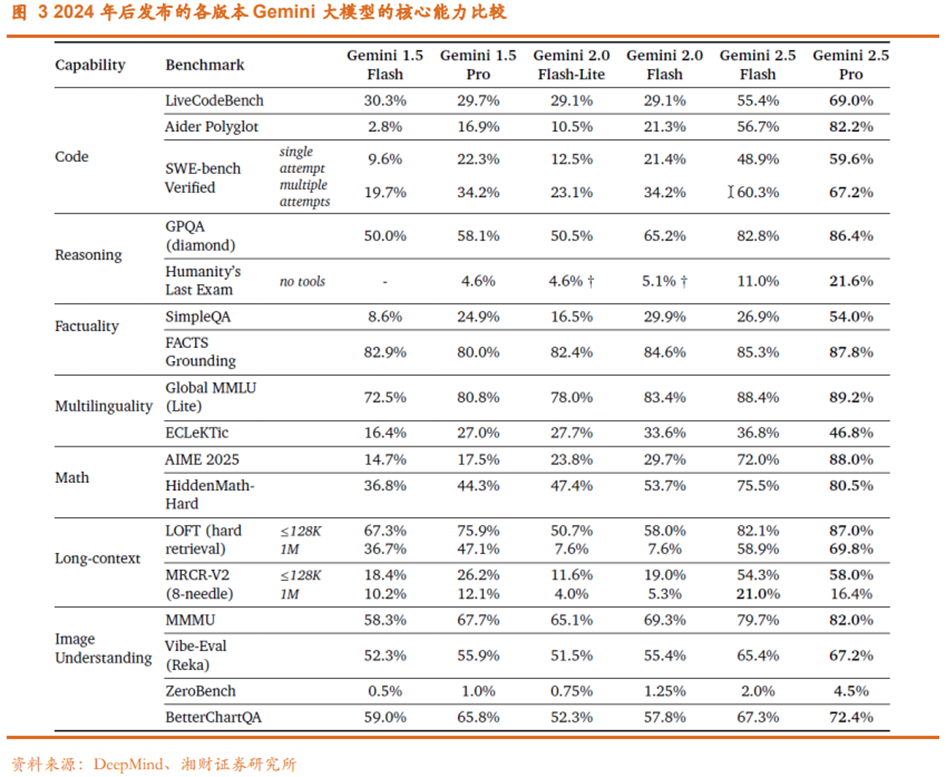

ChatGPT发布以后,生成式AI进展迅速,GPT系列模型已迭代多次至GPT-4.1,性能全面提升,并且tokens更多,价格更低。谷歌在2023年5月推出了Palm2多模态大模型,紧接着在2023年12月份就推出了全球首个原生多模态大模型Gemini,原生的多模态训练方法使得Gemini在处理多种类型的数据和复杂任务时更为高效和精准,成为多模态大模型发展的里程碑。在2025年的谷歌I/O大会上,谷歌又发布了其Gemini2.5Pro模型,近一年来,谷歌已推出十多款模型和20项AI功能。

虽然多家大模型有着出色的性能,但由于自身数据规模大、算力要求高,不能直接部署在移动设备上,比如,GPT-3.5需要至少320GB的半精度(FP16)格式存储空间,进行推理的时候,则需要至少5个A100GPU,每个GPU拥有80G的存储,这在移动设备上难以实现,模型压缩技术则可以将大模型转化为适合在移动设备上存储的紧凑版本,此外,它还可以优化模型以实现更快的执行速度和最小的延迟,或在这些目标之间取得平衡。

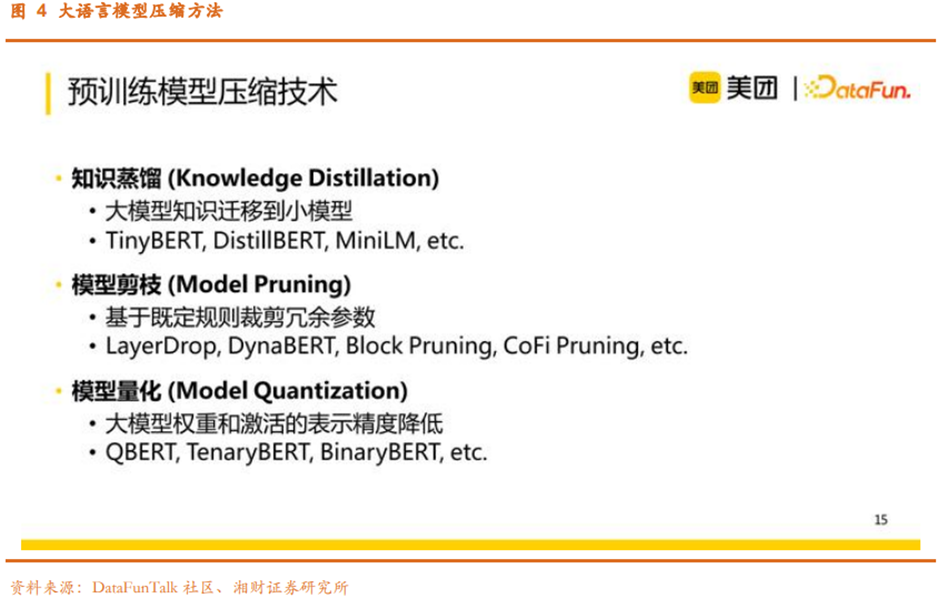

模型压缩技术通过剪枝、知识蒸馏、量化和低秩分解来实现大模型的压缩。

剪枝:剪枝指移除模型中不必要或多余的组件,比如参数,以使模型更加高效。通过对模型中贡献有限的冗余参数进行剪枝,在保证性能最低下降的同时,可以减小存储需求、提高内存和计算效率。

知识蒸馏:通过从一个复杂的模型(称为教师模型)向一个简化的模型(称为学生模型)转移知识来实现。

量化:量化技术将传统的浮点数转换为整数或其他离散形式,以减轻深度学习模型的存储和计算负担。谨慎的量化技术,可以在仅有轻微精度降低的情况下实现大规模的模型压缩。

低秩分解:低秩分解旨在通过将给定的权重矩阵分解成两个或多个较小维度的矩阵,从而对其进行近似。低秩分解背后的核心思想是找到一个大的权重矩阵W的分解,得到两个矩阵U和V,使得W≈UV,其中U是一个m×k矩阵,V是一个k×n矩阵,其中k远小于m和n。U和V的乘积近似于原始的权重矩阵,从而大幅减少了参数数量和计算开销。

在模型压缩领域,研究人员通常将多种技术与低秩分解相结合,包括修剪、量化等,以实现更有效的压缩同时保持性能。通过对大模型的压缩,可以显著降低模型的存储需求,可以降低模型的计算复杂度,从而提高计算效率,也可以显著缩短推理时间,提高用户体验。大模型压缩使大模型更容易部署到边缘设备中。

2、Agent架构差异带来数据困境,Transformer是转折点

基础模型本身:

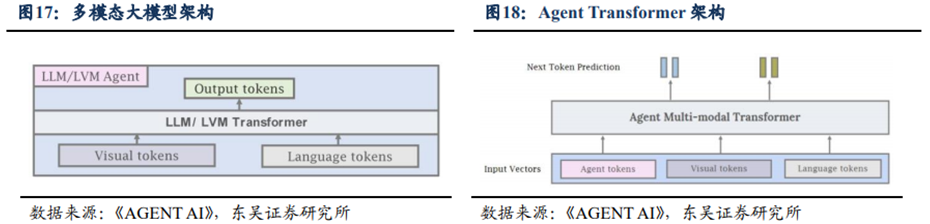

端侧是训练环节采用新的Agent Transformer架构,需要引入新的输入类型,成为VLA模型。视觉语言模型(VLMs)和大语言模型(LLMs)在任务规划(做什么)方面展现出了颇具潜力的能力。但是Agent的每项任务都需要底层控制策略(怎么做),才能在与环境的交互中取得成功,因此需要引入第三种通用数据类型——Agent tokens。即Agent模型是一个VLA模型(Vision-Language-Action Model,即视觉-语言-动作模型),是一个融合了视觉、语言和动作的多模态大模型范式。

Transformer带来状态-动作交互策略学习机遇,有望大幅提升泛化能力。由于互联网的数据以静态数据组成,无法捕捉人类决策和环境交互作用,因此Agent tokens非常不足。动作数据收集成本过高,传统的训练模式下存在泛化能力弱,自我容错率低,成本过高的问题。但是由于大模型具备模糊匹配能力,在预训练过程中,通过模糊匹配而非精准映射,学习策略进而提高泛化能力。同时消费电子GUI将成为最先落地的产品形态。

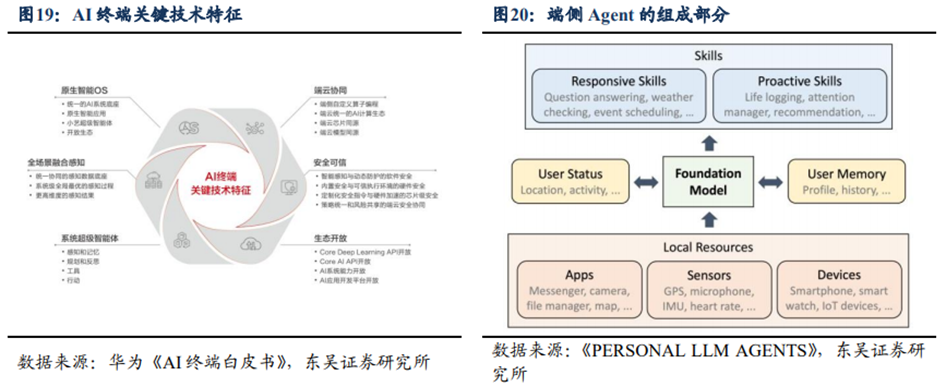

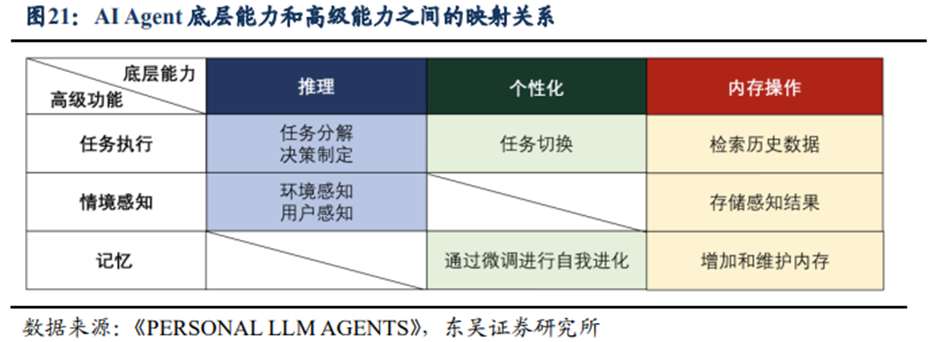

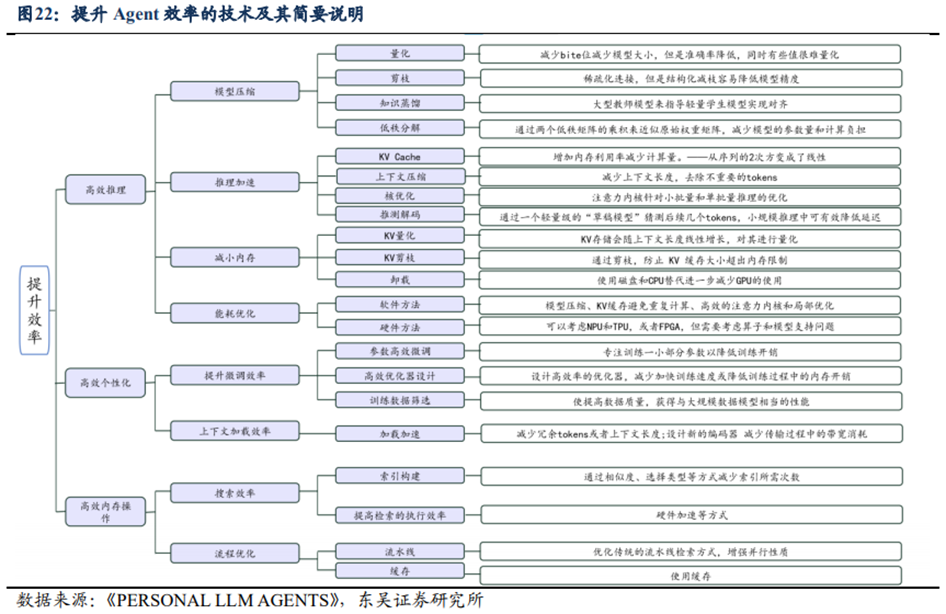

基础模型之外:Agent还增加了个性化和内存操作要求,需要基础大模型基础上,个人LLM大模型还需要具备任务执行、情境感知和记忆能力,考验终端厂商要求极高。个人LLM大模型需要具备:任务执行(将用户的指令或主动感知到的任务转化为针对个人资源的操作行动)、情境感知(感知用户及环境的当前状态,为任务执行提供全面的信息)、记忆(记录用户数据,使智能体能够回顾过往事件、总结知识并实现自我进化)。

推理能力之外,端侧模型对个性化和内存操作要求较高,需要其它额外的优化。情境感知和记忆能力由更基础的流程制程,主要包括智能体的推理、个性化和记忆检索。比如任务执行过程中需要任务分解/规划,背后是推理能力;需要切换任务,需要依靠个性化来调整任务的权重;同时执行过程中需要检索历史数据,背后是内存操作能力。

05

端侧AI设备:生成式 AI 加速终端产品市场增长或格局重塑

终端设备有望在AI的催化下迎来新一轮创新周期。生成式AI正在驱动新一轮内容生成、搜索和生产力相关用例的发展,覆盖包括智能手机、PC、汽车、XR以及物联网等终端品类,提供全新的增强用户体验。以PC为例,AI大模型已能够有效地处理文档撰写和演示文稿制作等任务,完美契合PC作为生产力工具的定位。此外,在以终端为中心的混合AI架构中,多数任务能够在PC本地运行,既保护隐私,又能及时响应。新兴的发展趋势有望带动新一轮的产品创新周期,全球科技巨头正加速投入。

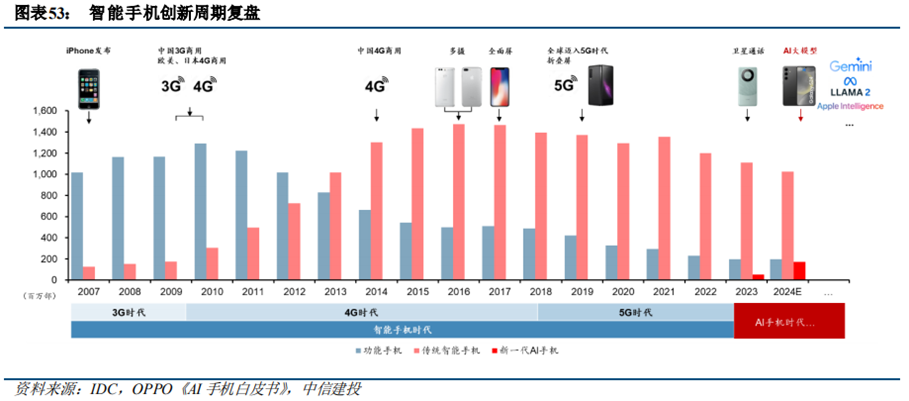

1、AI手机:软硬件生态落地,驱动换机周期

AI手机的萌芽期——激增的音频/图像数据处理需求推动了AI手机的早期探索。智能手机构建本地AI能力历时已久,前期主要用于加速特定任务。在移动互联网和手机智能化发展的促进下,用户对于音频、图像数据的处理需求快速攀升,而传统的CPU、GPU分别存在计算速度慢、能耗高等问题。从2015年高通的骁龙820首次集成高通AI引擎以加速音频处理,到2017年华为、苹果分别在麒麟970和A11中加入NPU模块以加速图像处理,智能手机本地的AI算力在不断进步。总体而言,这一时期的AI手机主要利用NPU或其他AI加速硬件对特定任务如图像处理、语音识别进行加速。这些应用完成了AI手机的早期探索,一定程度上改善了用户的体验,但并没有引入全新的使用场景。

AI手机新阶段——大模型驱动智能化升级,将成为新一代AI手机的核心特点。AI大模型激发了将更先进的AI能力集成到智能手机中的愿景。AI大模型,如GPT-4表现出在多种任务上的卓越性能,包括自然语言理解、对话生成和复杂的推理任务。这些模型的复杂性和所需的计算资源远远超出了传统手机应用的范畴,但它们的成功激发了将更先进的AI能力集成到移动设备中的愿景。将AI大模型运用到手机上可能会大大提升手机的智能化程度,使得设备能够执行更复杂的任务,提供更个性化的体验,并更有效地处理大量数据。例如,手机可以使用AI模型来优化语音、图像处理等传统加速任务,并提供高度个性化的推荐,甚至进行实时的语言翻译和复杂的对话交互。

新一代AI手机具备可端侧运行AI大模型,且AI算力较高的特征。能否通过本地运行AI大模型提升智能化体验将成为新一代AI手机发展的关键。根据OPPO《AI手机白皮书》的定义,新一代AI手机需要支持包括Stable Diffusion和各种大语言模型在内的GenAI模型在端侧运行,而为了更高效地运行大模型,NPU算力应大于30TOPS。

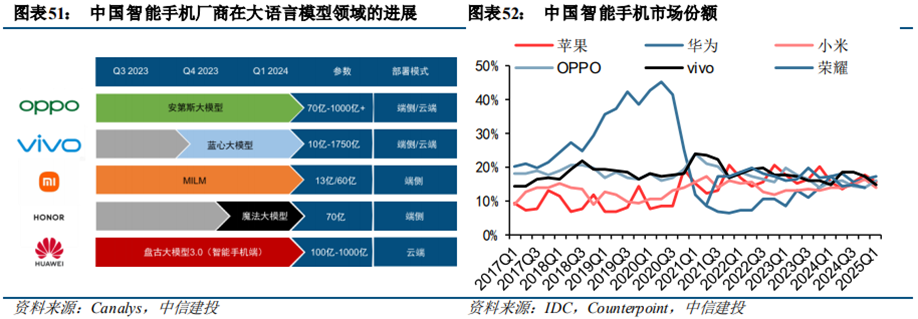

头部手机厂商都在发力AI手机。苹果在iPhone15 Pro及之后机型上支持AI功能,但更侧重端侧处理,云端能力稍弱。谷歌云AI实力强劲,提供从云端到终端的完整方案,有望与三星等合作推动AI手机普及。华为则依托HarmonyOS Next与盘古大模型的深度融合,实现了系统级AI能力,AI功能已深度融入操作系统各模块。

(1)AI手机趋势

1)端云混合

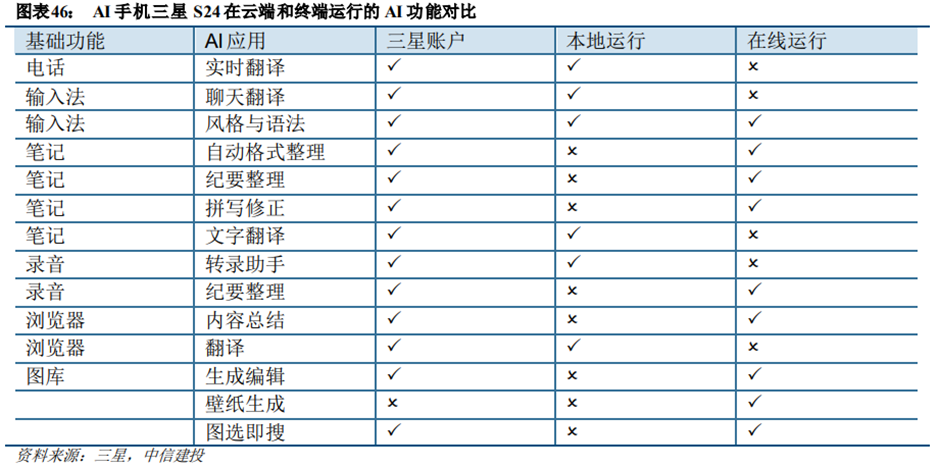

AI大模型在云端与终端混合运行将是一段时间内的主流解决方案。AI大模型可以按照云端运行、终端运行、混合运行三种模式在手机上落地:(1)基于云端运行:云端运行存在时延、隐私的问题,且企业由于承担推理成本需要考虑AI应用推广与商业化的平衡。(2)基于终端运行:手机由于算力、存储等硬件条件的限制,能本地运行的模型参数量有限,执行的任务复杂度较低。(3)混合运行:综合了前者的优缺点,但或许是当下生成式AI规模化扩展的最优解,也是各大厂商AI手机普遍采用的思路。

通过三星S24可以窥见AI手机端云混合的初级形态。以三星S24为例,简易AI应用如通话语音翻译离线运行,复杂应用如文生图、圈选即搜则由Google等云端大模型提供支持。

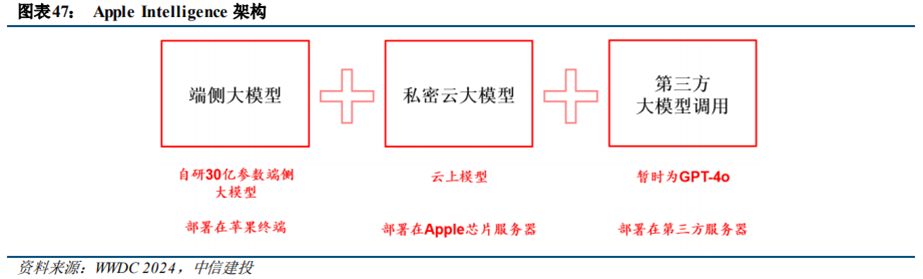

苹果Apple Intelligence端云三大模型混合,实现跨应用执行操作能力。2024年苹果WWDC上展示了Apple Intelligence,其是iPhone、iPad和Mac等苹果终端的个人智能系统AI平台,支持端侧、云端大模型同步运行,能够实现苹果自身的跨应用操作、连续对话和上下文理解等功能,其中跨应用整合是最大的功能亮点,未来苹果将开放SDK全方面支持三方应用调用系统AI。Apple Intelligence的层级具体可描述为“端侧30亿参数大模型 私密云端大模型 第三方大模型调用”。前两者为苹果自研,其中本地模型具备约30亿参数,测试得分高于诸多70亿参数的开源模型(Mistral-7B或Gemma-7B);云上模型通过私有云计算部署在在Apple芯片服务器上,运行的更大云端语言模型。目前公布的第三方大模型调用技术支持为GPT-4o。苹果自研Apple Intelligence在性能上已经足以满足到用户的基本需求,因此Apple Intelligence在逻辑上会优先使用端侧及苹果私密云端大模型给予用户支持,对于第三方大模型调用的优先级则后置。

2)本地化AI:大模型轻量化与硬件性能突破将支撑本地运行更强大AI大模型

手机端运行AI大模型需要通过量化、压缩、条件计算、神经网络架构搜索和编译,在不牺牲太多精度的前提下对模型进行缩减。高通已经将FP32模型量化压缩到INT4模型,实现64倍内存和计算能效提升。高通的实验数据表明,在借助高通的量化感知训练后,不少AIGC模型可以量化至INT4模型,与INT8相比,性能提升约90%,能效提升大约60%。

核心硬件配置升级支撑更高参数量模型的本地化部署。高通、联发科最新一代SoC在基础性能提升的同时,对生成式AI处理进行了优化,可在手机上直接运行百亿参数模型。各大手机厂商也开始在手机中配置12/16G甚至更高的DRAM容量,为更高参数的大模型运行提供基础。

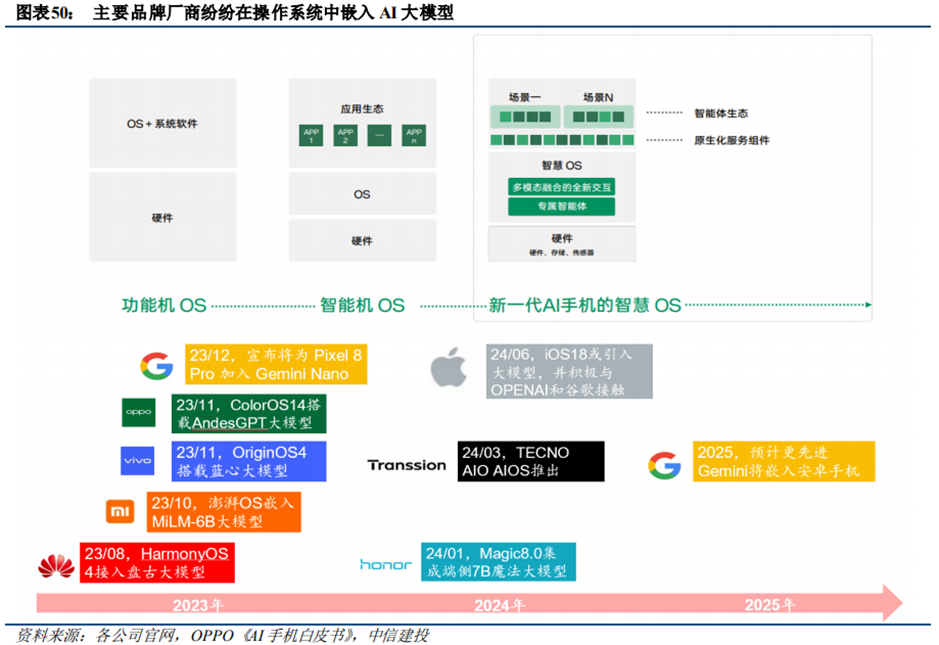

3)个人慧助:AI赋能操作系统内核,个人智慧助理式操作系统成为趋势

手机厂商布局手机操作系统,构筑融合AI的基础。谷歌安卓系统以开源特性和丰富应用生态,占据主导地位。苹果iOS系统以封闭生态圈和出色的用户体验赢得大量用户的青睐。华为鸿蒙操作系统奋起直追,主打分布式能力。其他手机厂商也纷纷打造自家操作系统,强化技术独立的同时构筑搭载系统级AI的基础。

4)竞争格局:“堆叠硬件”竞争局限有望被打破,大模型能力决定红利分配

AI手机发展将推动智能手机市场进入新的竞争阶段。随着华为在市场上的重新崛起,防守市场份额并投资开发全新的亮眼功能成为其他厂商聚焦重心,AI成为关键因素,有望打破原有“堆叠硬件”的竞争局限,刺激创新加速并深刻改变商业模式,大模型能力决定红利分配方式。

高度个性化体验推动创新,AI算法和硬件的优化适配成为重点。AI手机可以根据用户的习惯和偏好,自动调整手机设置,推荐相关内容,甚至预测用户需求,高度个性化的体验将推动厂商在软件和服务上进行更多创新,如图像识别、语音交互、健康监测等,为厂商提供新的竞争领域,厂商之间的竞争将不再仅仅局限于硬件规格,还包括如何优化算法和硬件配合以更好地支持AI应用。

手机厂商与大模型厂商竞合并存,市场发展红利进一步向头部集中。一方面,手机厂商与大模型厂商合作,大模型厂商借助手机厂商的渠道和用户基础推广技术并变现,手机厂商利用大模型厂商的技术提升品牌价值和产品竞争力。另一方面,手机厂商希望拥有自主AI技术保持独立性和竞争优势,与专门提供AI服务厂商形成竞争。而不同于堆叠硬件的简单粗暴模式,培育优质大模型周期长、成本较高,未来市场格局或将向头部手机厂商自研AI,头部大模型厂商赋能尾部手机厂商(不排除会如SOC出现高通、联发科一样出现独大的大模型厂商)方向演变,市场发展红利将向头部手机厂商与大模型厂商集中。

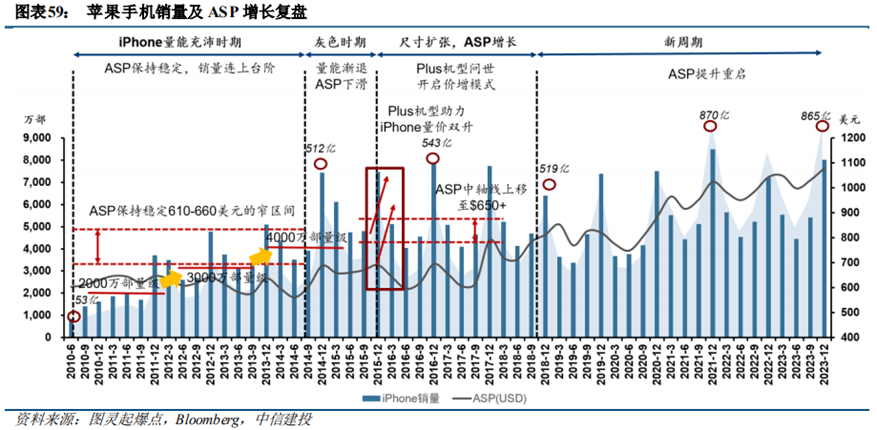

(2)AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期,AI手机渗透率持续提升

重大创新是手机换机潮的核心驱动力。2007年iPhone初代发布,再到2010年4G兴起,智能手机与功能手机的使用体验拉开明显差距,智能手机因此开始大范围取代功能手机,出货量进入持续多年的快速增长期。此后,智能手机在摄像头、屏幕等硬件设计上继续微创新。而近几年智能手机无论是革命性的还是微创新都陷入瓶颈,换机周期大幅拉长,根据TechInsights,2023年全球智能手机换机周期创新高(51个月),换机率创新低(23.5%)。AI技术正为智能手机市场注入新的活力。若AI手机实现使用体验的革命性创新,将复刻智能手机取代功能手机的高速增长。通过融入AI大模型,新一代AI手机有望改善用户体验、创造差异化竞争优势,成为缩短手机换机周期和加速市场复苏的关键驱动力。

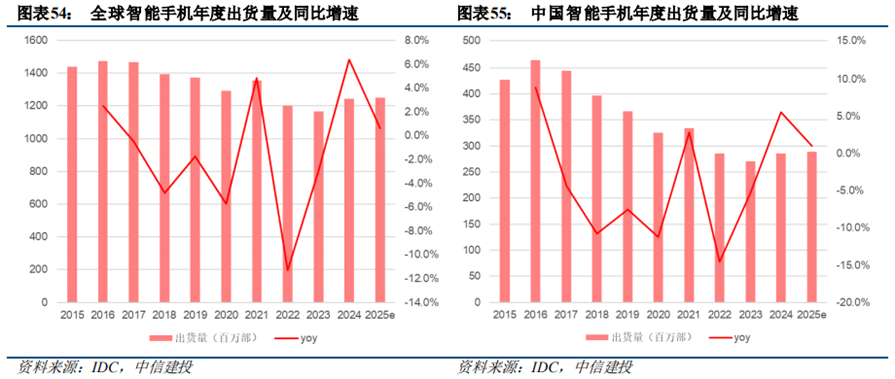

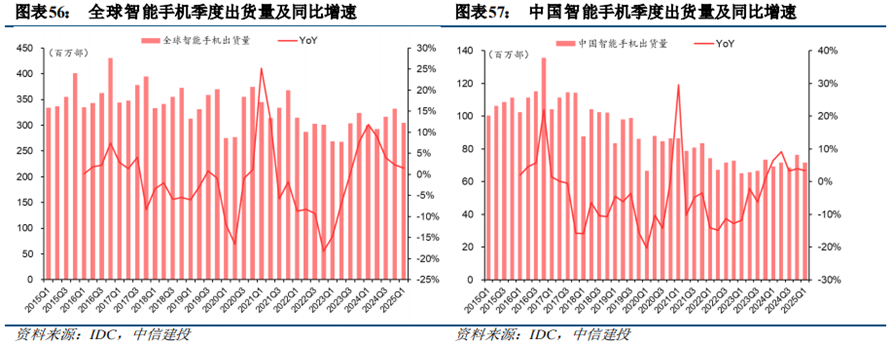

2025年全球手机大盘微幅增长。全球智能手机2024年出货量约12.42亿台,同比增长6.4%。过去三个季度,全球及中国智能手机出货量稳定增长,增速高于全球,根据IDC,24Q2-Q4全球智能手机出货量同比分别增长4.0%、2.3%、1.5%,中国市场的出货量同比分别增长3.2%、3.9%、3.4%。展望2025年,各家旗舰机发布新一代AI手机,以及中国市场3C设备补贴刺激,或刺激消费者换机需求,智能手机出货量有望维持增长。IDC预计2025年全球和中国的手机出货量分别增长0.6%、1.0%。

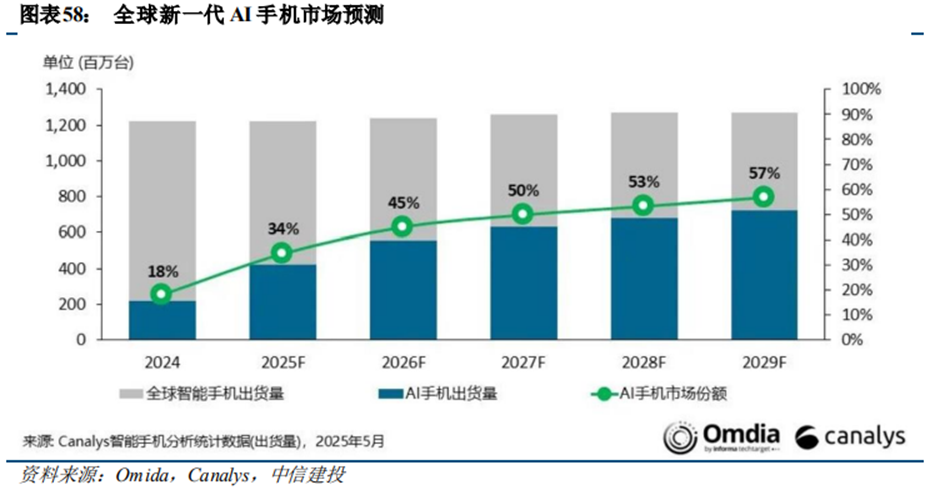

AI手机渗透率持续提升,预计2025年达到34%。根据Canalys,预计2025年AI手机渗透率将达到34%,端侧模型的精简以及芯片算力的升级将进一步助推AI手机向中端价位段渗透。2025年芯片厂商发布的新款次旗舰SoC,如骁龙8sGen4、天玑9400e已经具备了流畅运行端侧大模型的能力,Deepseek的出现也在很大程度上降低了大模型对于芯片算力的开销,在这两大因素的共同作用下,2025-2026年AI手机仍预计会保持高速渗透的趋势。

苹果生态在AI跨应用执行操作能力上具有天然优势。尽管安卓旗舰机型在2023年下半年通过搭载高通骁龙8Gen3和联发科天玑9300等芯片,完成了硬件配置升级,但因芯片、大模型、APP和系统各自独立,软硬件一体化进展缓慢。苹果凭借操作系统、芯片、大模型、终端一体化的优势,快速将AI推广到Macbook、iPad、Airpods、Watch、智能家居等设备,形成统一、闭环生态。从硬件看,AI iPhone将推动换机周期。2023年全球智能手机换机周期达51个月,换机率仅23.5%,而iPhone保有量从2015年的5.7亿部增至2023年的14.6亿部,其中满足Apple Intelligence硬件要求的iPhone15Pro和15ProMax保有量不足1亿台。Apple Intelligence打通多端生态应用边界,有望刺激换机欲望。历史数据表明,iPhone功能升级推动ASP逐年提升。

2、AIPC:硬件算力与系统级AI功能逐步完善,AIPC渗透率逐步提升

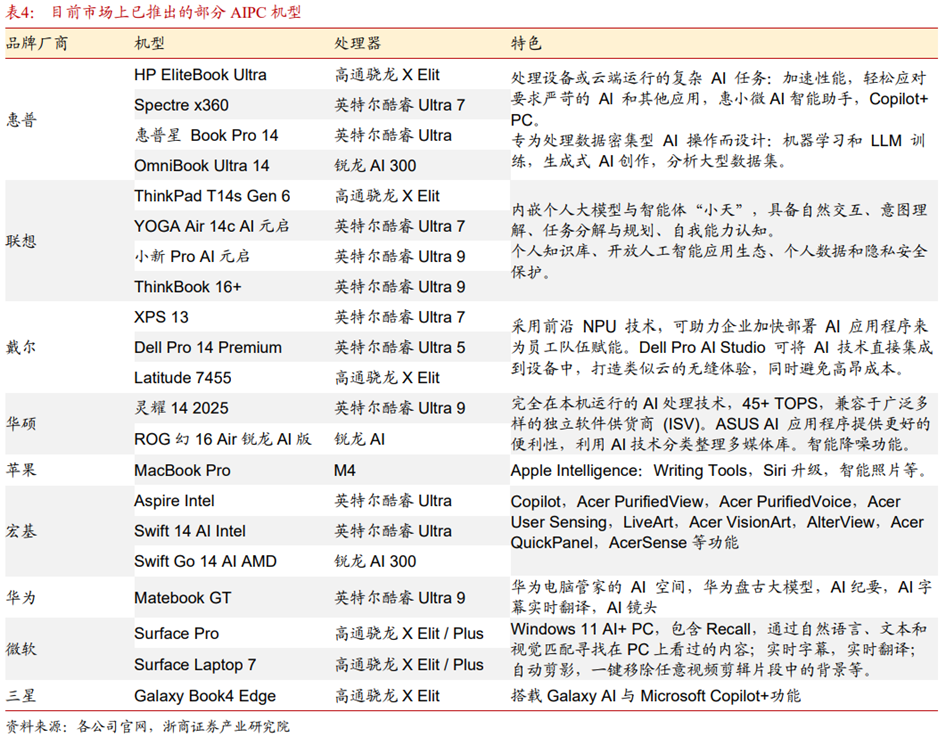

AIPC在业界尚无统一定义,与传统PC的主要区别在于是否可在本地运行AI大模型。AIPC的概念最早由处理器芯片厂商英特尔于2023年9月提出,而后每家头部厂商对AIPC均有自己的定义,各厂商对功能定义均有差别,如英特尔认为AIPC由三个法则定义:具备本地算力、经济回报、数据私有,而联想则认为AIPC需具备五大特征:具备个人智能体、个人大模型、本地混合AI算力、开放AI应用生态、数据隐私安全保护。但整体而言,目前业界一般认为AIPC硬件方面须使用支持AI的计算架构,即为如“CPU GPU NPU”的异构方案,其与传统PC最大的区别在于可在本地端侧运行AI大模型。

基于本地运行大模型的需求,AIPC变化的核心在处理器。为了顺应PC领域的AI应用和趋势,x86和ARM阵营的处理器厂商都已对其产品规格进行了战略性升级,与以往机型相比,一个关键的不同是集成NPU。苹果和高通等ARM阵营公司在智能手机领域积累了丰富经验,在NPU效率方面,这些公司的内部技术目前处于领先地位。与此同时,由英特尔和AMD等巨头组成的x86阵营也不甘落后。AMD于2023年底发布的8040系列有了显著的进步,算力与当年年中推出的7040系列相比有了一个大飞跃。英特尔在同月推出了英特尔酷睿Ultra处理器,TOPS达到10。

头部PC厂商均已加入AIPC的发展行列。苹果Mac早在2020年就已经从英特尔处理器过渡到M1,同时将苹果神经引擎(ANE)引入Mac产品组合,成为市场上唯一AIPC。基于Windows系统的头部PC厂商也已公开表示,AIPC将是他们即将推出的最重要的创新产品,希望借助这类产品在2024年及以后实现市场加速复苏。围绕该类别的重点信息包括:创造“全新的用户体验”(华硕)和提供“显著的生产力提升”(戴尔)。供应商还宣传AI为“行业拐点”(联想),并指出与整个市场相比,该产品类别表现优异。在CES上,高通公布的最新数据是,搭载骁龙X系列平台的AIPC已经超过60款,预计到2026年这个数字将超过100款。

2024年,AIPC市场快速增长,全年出货量从第二季度的880万台增长至第四季度的1540万台,占PC总出货量比例从14%提升至23%。苹果凭借M系列芯片与神经引擎结合的Mac产品组合,占据AIPC市场最高份额,但Windows AIPC增长迅猛,2024年第三季度首次超过Mac AIPC市场份额。联想、惠普和戴尔在Windows AIPC领域表现突出,联想的AIPC出货量环比增长显著。据Gartner预测,2025年全球AIPC出货量将突破1.14亿台,同比增长165.5%。

(1)当前各大厂商推出的AIPC的主要产品功能

1)AI智能助手:如惠普惠小微、联想小天等,能够与用户交互,回答用户问题,帮助查找文件,调用工具,执行本地知识库推理任务等,作为更便捷的交互入口,对于消费及商用类用户均有帮助,能够提高使用效率;

2)性能加强:如惠普AIPC支持处理LLM训练、机器学习等数据密集型AI操作,戴尔Pro16 Plus可助力企业加快部署AI应用程序,实现设备端AI集成等,主要适用于商业类用户;

3)一系列AI应用:如写作工具、PPT辅助生成、图像/视频处理工具、翻译/纪要、文件整理和查找等,可以适用于有该类需求的特定商用及消费类客户,帮助提升工作效率及使用体验。

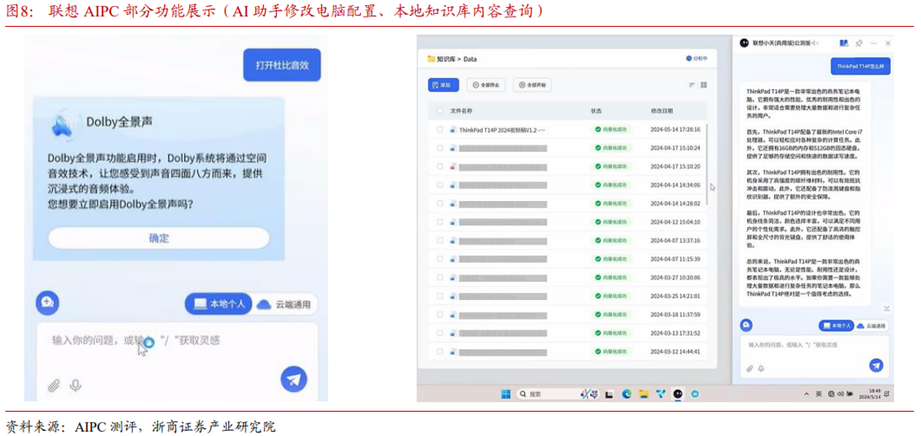

从产品实际用户反馈来看,厂商提供的这些功能在某些场景下确实能够提供许多方便,相对于云端AI应用(如ChatGPT、DeepSeek、豆包等)具有独特优势。例如可以通过智能助手交互的方式直接修改电脑设置,而不用记住每个配置修改的具体位置;能够查询本地文件,对于电脑中文件非常多的用户非常实用;能够处理本地文件,而不用将文件上传到云端进行处理,适用于有保密性需求用户等等。

(2)市场上也有不少关于AIPC的质疑

1)功能不及预期:一方面,AIPC提供的功能,如一系列提升效率的AI助手,并不一定能真正帮助用户提升工作效率。相反,由于功能的易用性、用户熟悉度等问题,反而可能降低用户的工作效率。例如英特尔在2024年底的一份研究显示,许多AIPC用户比传统PC用户处理工作效率更低,他们需要先研究AI功能用法,并且熟悉与智能助手交谈的话术。再如联想AIPC个人数据库,需要事先在电脑文件中选定加入个人数据库的文件,才可以进行操作。

另一方面,部分消费者认为其没有对于厂商提供的这一系列功能的需求,或者这些需求只适用于极少数人群,是“伪需求”。用户认为自己可以直接通过访问AI应用网站使用AI功能(如ChatGPT、豆包等),并不需要本地大模型能力,只有少数有特殊需求的人群才有此需要,因此没必要为此专门升级本地硬件。而英特尔的研究报告也显示,在考察的6000名消费者中,有44%的消费者认为AIPC只是个噱头,53%认为AIPC只适用于某些专业人士。

2)价格:AIPC价格普遍较为昂贵。AIPC产品集成了高性能芯片、存储和传感器等硬件,直接导致成本显著增加,而厂商在AI研发方面的投入,最终会转嫁给消费者,导致产品价格上升。例如联想的29款AIPC中,12款在10000元以上,8款8000-9000元;戴尔10款AIPC中,5款价格在10000元以上,最低价格6999元(2025年4月2日数据,价格为基本/标准配置价格)。没有足够有吸引力的功能支撑下,难以让消费者为此买单。

3)技术及生态成熟度不高:目前AIPC属于较新的产品,目前技术及应用生态尚不够成熟,还需要软件和系统功能的支持。例如,一些会使用到AI能力的第三方绘图软件由于底层不支持而无法调用NPU算力,需要更多第三方软件配合升级版本进行底层适配。

从过往科技新品发展的经验来看,价格一般会随着技术成熟及规模扩大而逐步降低,但功能是否能持续得到用户的认可则决定未来产品规模能否持续扩大。AIPC一定程度上受到我们前面提到的三大因素催化,有望在未来迎来放量:1)AIPC作为具备较大用户群的终端产品,是AIGC落地的重要场景之一,产出压力较大的大模型厂商有意愿推动其发展;2)随着算力规模的增大及技术创新带来的成本降低,有望吸引更多个人及企业参与AI行业,催生更丰富的应用功能,逐步完善技术,推动AIPC的进一步渗透;3)PC市场为具备一定规模的成熟市场,用户对PC产品有概念及认知,厂商不必再从头培育市场、教育用户,因此AIPC在渗透上相较其他终端具备一定先发优势。

3、AI眼镜、耳机等可穿戴产品:百花齐放,眼镜、耳机产品迎来全新发展机遇

可穿戴产品种类繁多,应用于各种生活工作场景,是重要的信息入口,成为AI端侧落地的重要组成部分。目前,业界具有较多尝试的领域为AI眼镜及AI耳机。

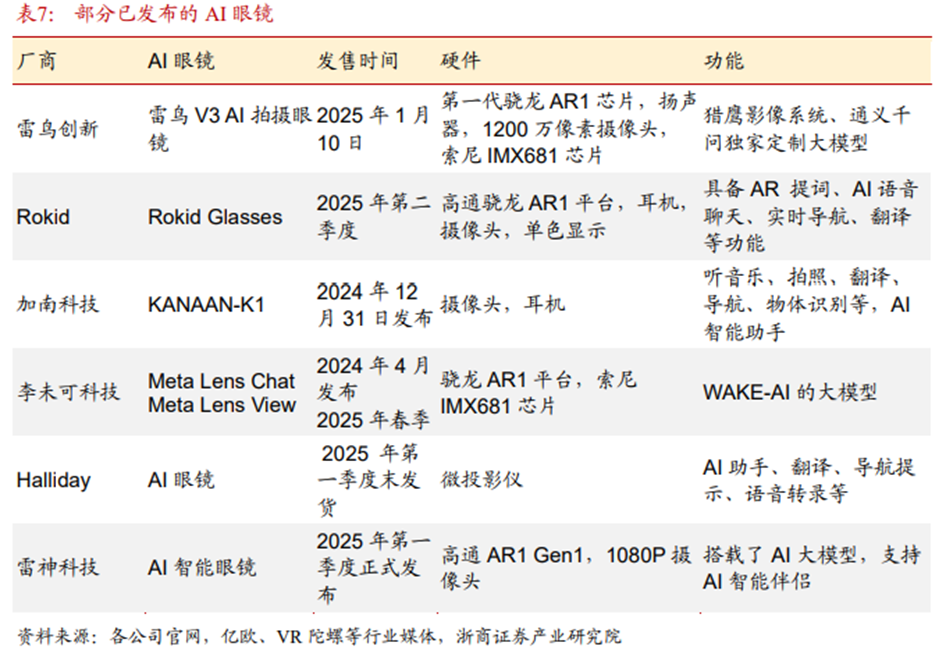

AI眼镜市场迎来爆发元年,多方玩家开始积极布局。2023年9月,Meta与雷朋合作推出了名为Ray-BanMeta的智能眼镜。Meta眼镜为眼镜增加了摄像头、喇叭、麦克风。最重大的更新是Meta眼镜融入了AI功能,与一般智能耳机用语音实现音量调节、拨打电话等简单指令类操作不同,Meta眼镜可以拍下用户当前正在观看的场景,调用Llama3多模态大模型的能力,回答用户的相关问题,例如户外逛街查美食餐馆信息,室内做饭时查询菜单和烹饪方法。Meta眼镜的AI功能使其获得了不错的销售成绩,根据The Verge数据,Ray-Ban Meta全年销售量超160万副,预计2025年发布Ray-Ban Meta2以及新款AR眼镜。Meta Ray-Ban的成功一定程度带动了智能眼镜AI功能的发展。在2025年1月的CES大会上,大量智能眼镜公司参展,并展示了集成AI功能的新品:雷鸟创新发布了雷鸟V3AI拍摄眼镜,Rokid在CES上展示了最新产品AI AR眼镜Rokid Glasses,加南科技展示新产品AI智能近视眼镜KANAAN-K1,李未可科技展出了AI眼镜MetaLens Chat和AI拍摄眼镜Meta Lens View,雷神科技及初创公司Halliday也都推出了AI眼镜产品。

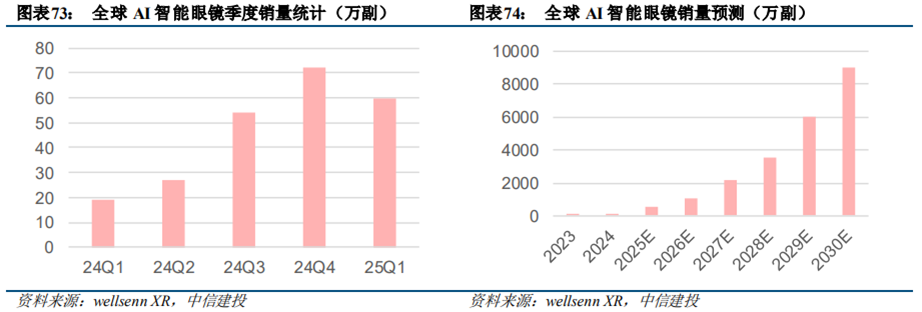

25Q1 Ray Ban Meta销售量增长三倍,全球AI眼镜2025年出货有望达到550万副。2025年Q1全球AI智能眼镜销量60万台,同比增长达216%,Q1销量大幅增长主要来自于Ray Ban Meta智能眼镜的增长,销量52.5万台,去年同期为17万台。此外,雷鸟V3、Solos AIRGO Vision的产品发售上市,以及逸文G1、魅族StarV Air2、影目GO2等AR AI眼镜也贡献了一定的增量。预计2025年全年AI智能眼镜销量为550万台,后三个季度预计陆续会有新品上市,包括小米、阿里、三星等十几个品牌,以及Meta在Q3预计会发布多款不同功能和形态的AI智能眼镜。

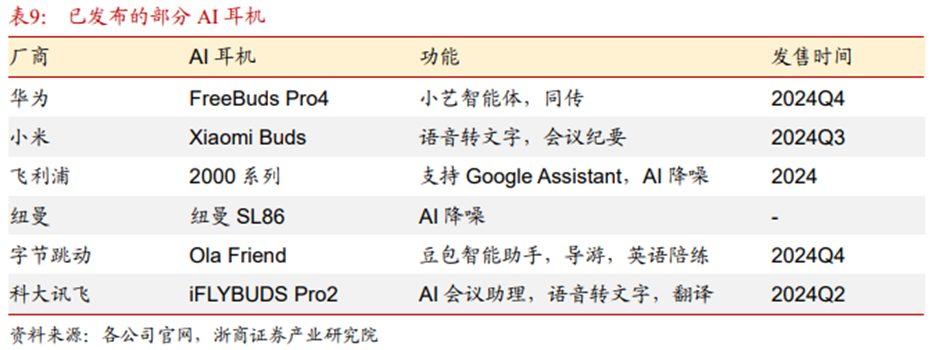

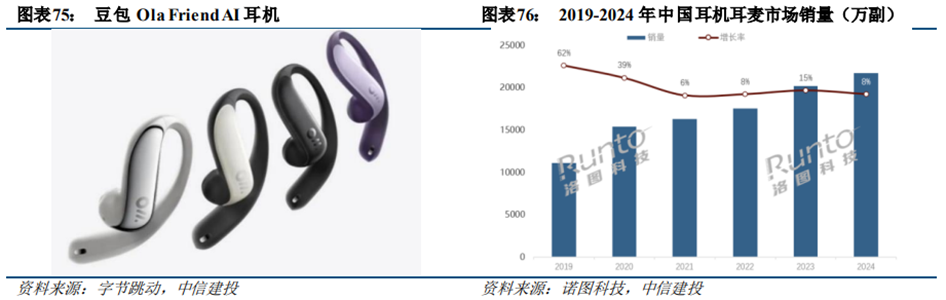

耳机凭借轻量便携优势有望成为个人AI助理的硬件载体。耳机具备天然的语音交互优势,其可作为AI控制入口,接收语音指令,具体的执行交给其他如手机等运算终端。同时,相比手机、眼镜,耳机更轻、便携、可长时间佩戴,因此有望成为个人AI助理的主要载体,也吸引了众多科技公司的布局。三星早于2024年7月发布了主打AI的Galaxy Buds 3 Pro,具备自适应降噪、环境分析等功能,并能够配合Galaxy手机完成即时口译。科大讯飞孵化的iFlyBuds也推出过支持AI录音降噪会议耳机系列产品,支持音视频录音、现场录音、同传翻译等多项功能。字节跳动在10月发布了首款AI智能体耳机Ola Friend,其背后连接字节自研的豆包大模型,可以通过唤醒词进入到豆包AI的连续对话。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据,2025年第一季度,AI耳机在线上传统主流电商的销量为38.2万副,比2024年同期增长960.4%。2025年全年,AI耳机在中国传统主流电商渠道的总销量可达152.7万副,延续2024年迅猛增长的趋势,同比增长超过3倍。

4、AI陪伴:玩具/机器人等产品

大语言模型在迭代的过程中,其中一个分支延伸出更细腻、富有同理心、带有情感的对话能力,发展成为当下不同类型的AI陪伴类产品,逐渐成为AI在终端落地的重要分支。从上世纪九十年代以数码暴龙机、Tamagotchi、SonyDog为代表的第一代电子宠物产品,到今天由人工智能和高端制造赋能的AI玩具、Moxie教育型机器人、Lovot情感陪伴机器人等产品,随着AI技术在产品中逐渐渗透,产品智能化水平不断提高,应用场景也趋于丰富,从最初的扁平化设计到拥有情感感知力、互动性,可以为人类提供娱乐与情感支持。

AI陪伴类产品玩家众多且分散。从多款具有代表性的AI玩具/陪伴产品可以看到,参与该赛道产品尝试的公司来自世界各地,既有卡西欧、TCL等大型公司,也有盟友智能、FoloToy等初创公司。产品价格范围较大,从几百元到上万元人民币不等,功能场景主要为情感陪伴及儿童教育/玩具,通过AI技术实现用户情绪感知及语言/动作交互,针对儿童、独居人群、养宠人群、家长/教育机构等用户群体。

从销售表现来看,AI陪伴产品目前销售体量较小,但用户群体和市场规模均呈上升趋势。日本GROOVEX公司的陪伴机器人Lovot从2019年发售起,全球共售出超1.4万台,主要集中在日本市场,目前已在中国有售。多款初创公司产品曾在Indiegogo、Kickstarter等海外众筹平台筹集资金,如Zoetic AI的Kiki机器人,Vanguard Industries的Moflin,乐天派的桌面机器人Rux Robo以及萌友智能的Ropet。可以看到,这些产品出资人数几百到上千人,资金规模几十到数百万元人民币,仍不具备较大的市场规模和用户群体,但不论是支持人数还是筹集资金量,整体均呈现上升趋势。

目前AI陪伴类产品在应用场景上呈现分化趋势,占据不同细分市场。与AIPC、AI手机等其他已经具备较大规模,并且已有成熟市场(PC/手机市场)的端侧硬件相比,AI陪伴类产品目前使用群体较小且分散,难以突破利基市场。目前主要存在以下方面问题:一是功能体验有限。尽管AI情感陪伴玩具/机器人可通过语言、语音语调、表情动作等方式与用户互动,但在识别和反馈上存在欠缺,用户体验感欠佳,难以提升购买意愿。例如,这些产品难以完全准确识别和理解复杂多变的人类情感,表达上也显得僵化被动,难以产生真正的情感共鸣。二是性价比问题。高价位产品虽用户体验较好,但成本高昂,制约了普及率;而低价机型如FoloToy则存在功能及体验欠佳的问题,如传感器误判率高、交互逻辑刻板等。

究其原因,技术成熟度是重要的因素。目前AI陪伴玩具/机器人的能力核心是其内置的AI大模型。从大模型能力角度出发,AI陪伴类产品所表现出的陪伴交互体验欠佳,可能是由于以下方面的能力局限:一是记忆力不足,难以记住用户喜好和习惯,影响沟通自然性,而模型记忆问题是当前LLM研究的前沿难题,尚未有成型解决方案;二是缺乏想象力,对话模式单一,无法根据用户反馈创造性引导对话,且模型在“合理时间触发合理情节”方面能力较弱;三是多模态不足,沟通方式单一固定,难以呈现丰富的肢体语言、表情和声音变化,导致用户情感依赖短暂,兴趣易消退。

06

商业模式分析

1、商业模式重塑:订阅变现 产品协同,AI终端引领价值体系重构

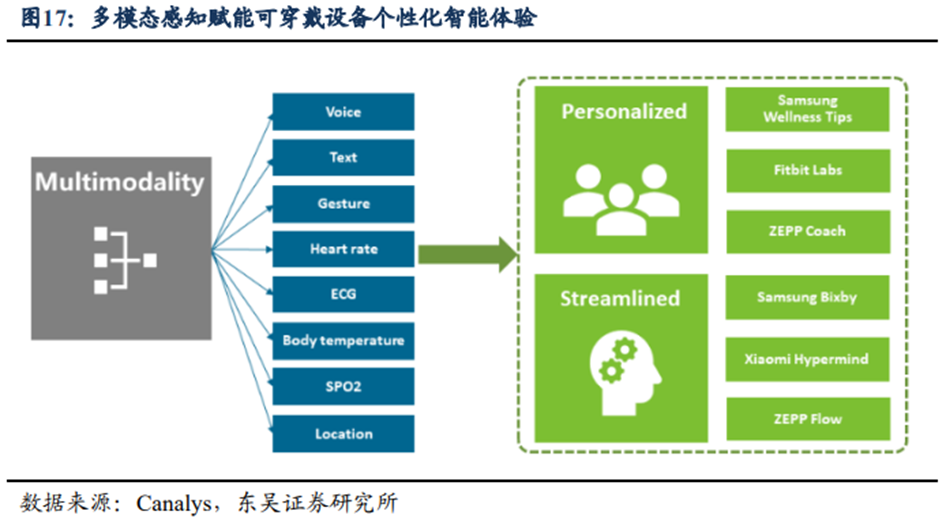

(1)多设备协同驱动AI终端生态成型,可穿戴产品成差异化关键入口

智能终端正从单一设备形态演化为多设备协同、跨场景融合的智能服务节点,驱动终端厂商加快向AI终端生态平台转型。以手机厂商为例,荣耀于MWC2025发布“阿尔法战略”,宣布从手机制造商向全球领先的AI终端生态公司转型;中兴推进“AI for All”战略,推动AI能力在全品类终端中的融合落地。小米“人车家全生态”实现设备实时动态组网,所有设备协同如一个整体。华为的新版HarmonyOS以统一AI底座、系统级智能体、原生智能应用和开放生态为支撑,推动“小艺”向具备全场景感知与多模态交互能力的智能体升级。

主流手机厂商加速向AI终端生态平台演化,核心驱动力在于通过多模态AI体验构建差异化优势,提升用户粘性与品牌护城河。可穿戴设备是多模态输入的入口。可穿戴设备在此过程中不仅作为多模态交互入口,更承担关键的数据输入与生态协同角色,将带动整个AI终端产品线的销售增长与生态价值重估。例如,华为强调端云协同下的“场景智能”,小米构建人车家一体的全场景协同体验,均体现出头部厂商对AI终端战略的系统性投入与落地节奏。

(2)订阅收入成为增长引擎,推动终端厂商盈利模式转型

订阅收入在AI硬件厂商中的比重持续提升,推动其利润结构从一次性销售向“硬件 服务”并重转型。以OuraRing为例,其售价349美元,订阅费5.99美元/月,订阅业务自2022年推出后已贡献20%收入,毛利率高达80%,显著优于硬件销售的20–30%。PlaudNote则通过159美元硬件 9.9美元/月订阅的模式,年化收入已达1亿美元,连续两年实现10倍增长。订阅模式不仅抬高产品均价,也增强用户粘性和收入可持续性。能够认为,该模式变革将在产业链上带动云推理、模型部署、订阅管理等基础设施需求,利好云计算相关厂商。同时,对终端企业的算力、模型能力与隐私保护提出更高要求,提升其云端生态构建的重要性。估值体系也将由出货导向转向ARPU、付费渗透率与留存率等SaaS指标,具备高订阅贡献与用户粘性的硬件公司有望获得类似互联网企业的估值溢价。

2、端侧厂商的传统商业模式在智能体时代会如何变化

(1)订阅收入占比增大

判断端侧AI将进一步强化“硬件 订阅”的商业模式,推动终端厂商订阅收入占比提升,从而增强盈利结构的稳健性与可预测性,并有望带动整体估值体系向SaaS逻辑靠拢。Apple FY25Q1服务收入263亿美元、付费用户破10亿;在已上线Apple Intelligence的市场,iPhone16同比增速更快,印证AI功能对需求的拉动。三星方面,目前其Galaxy AI功能对用户开放“免费至2025年底”,能够认为其意在培养使用习惯,为订阅收费埋下价格锚点。小米方面,2024年小米互联网服务收入达到341亿元人民币,同比增长13.3%,创历史新高。毛利率76.6%,显著高于集团总体毛利率。2024年12月,MIUI全球月活跃用户达7.02亿,同比增长9.5%,为持续ARPU提升奠定基础。华为方面,2024年其消费者业务(含HMS、终端软件与数字内容)收入3390亿元人民币,同比增长38%。

(2)跨平台协同与多设备智能体生态加强

在终端智能体能力逐步提升的背景下,主流厂商普遍强化跨平台协同和多设备智能生态的布局。小米HyperOS构建“人-车-家”统一操作系统底座,具备在200 处理器平台间灵活部署能力,其Hypermind系统可基于用户行为预测需求并自动响应,实现智能体跨设备协作。华为宣布自2025年起,所有新发布的可穿戴设备将标配原生HarmonyOS。目前,80余款头部应用已完成HarmonyOS NEXT适配,实现了音频播放控制与离线支付等多场景操作,显著提升可穿戴设备的独立智能性。

端侧设备在生理状态感知、行为追踪等方面具备连续、精细的数据采集能力。根据谷歌研究,穿戴设备可提供如心率变异性、睡眠时长、步数等纵向健康数据,结合生成式AI将为用户提供更个性化的健康洞察与行为建议。考虑到端侧设备受限于算力与能耗瓶颈,判断厂商构建跨设备计算协同的AI架构的目的在于,将数据采集功能下沉至可穿戴设备等前端硬件,而将模型推理任务转移至手机、PC等近端设备。本地部署多模态模型与大语言模型将有助于提升响应时效、强化隐私保护,进一步巩固终端厂商在“数字分身”时代的用户锁定能力。

(3)本地化适配能力有望从“加分项”演变为厂商核心护城河

能够认为在以端侧AI主导的新产业范式下,消费电子厂商的本地化能力正从传统意义上的服务优化升级为差异化竞争壁垒。具体而言,能否实现算法、语料、传感系统与本地文化语境的深度融合,决定了厂商在区域市场的用户黏性与定价能力。相比全球化方案,本地化AI模型在多模态感知与自然语言交互中更具适配性,尤其在语言多样、网络基础设施欠发达的地区具有明显优势。以传音为例,其在非洲市场积累大量用户数据,并推出支持多语言与口音识别的Ella2.0AI助手,初步形成本地化AI能力。随着功能迭代,有望进一步增强品牌粘性与区域市场竞争力。

(4)AI驱动下的渠道模式转型:从售卖硬件到构建场景体验

AI的普及推动终端由单点功能产品向“场景化 生态化”体系演进。智能手机、智能电视等产品正逐步演化为家庭和个人的AI交互中枢,终端企业竞争重心也由“卖硬件”向“卖场景、卖生态”转移。AI能力如何与智能硬件深度融合,成为厂商开拓新增量空间的核心命题。能够认为,随着“硬件 服务 AI”模式的推进,终端厂商亟需构建可视化、可体验的产品生态展示体系,这将利好已建立线下体验式门店网络的厂商,形成渠道与体验协同的差异化优势。

运营商介入AI生态,有望推动渠道进一步下沉和融合。除终端厂商外,电信运营商也在加速布局AI能力,将服务触角从连接与资费扩展至智能体运营。韩国SK电讯将AI助手嵌入TPhone,支持通话摘要等功能;Vodafone则与微软合作,面向全球用户提供生成式AI服务。未来终端销售有望从“存话费送手机”演化为“订阅AI服务赠终端”,运营商将在终端分发中扮演更重要的协同角色。

(5)全产业链协同加速终端产品迭代与成本优化

能够认为垂直整合产业链各关键环节有效缩短了AI终端从设计到量产的周期,提升硬件迭代效率,降低制造成本。三星在SFF2024中正式提出“代工 存储 先进封装”一体化AI解决方案路径,在终端侧,这种高度协同模式可实现以季度为单位进行OTA新模型的快速部署,并率先应用于自有AI终端产品,构建“芯片-模型-终端”快迭代闭环,加速产品能力进化与市场响应。此外,当前AI功能集成对算力硬件提出更高要求,尤其是在集成NPU(神经网络处理单元)等高成本部件的背景下,能够认为全产业链一体化所带来的规模与协同效应,有望在制造、封装及系统集成等环节形成明显成本优势,进一步增强终端厂商在AI硬件竞争中的盈利能力与产品性价比。

07

相关公司

1、乐鑫科技

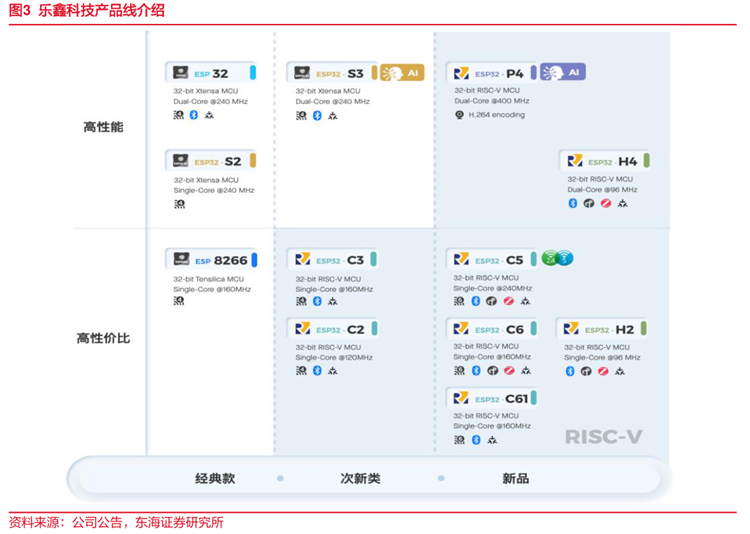

乐鑫科技凭借Wi-Fi MCU产品在智能家居、消费电子和工业控制领域的先发及性价比优势,占据了领先的市场份额,尤其在智能家居和消费电子业务预计将快速增长。公司通过软硬云一体化和开发者生态,构建了强大的产品护城河,其自研的ESP-IDF操作系统和ESP RainMaker平台降低了客户开发成本,开源的生态系统则增强了用户粘性并把握市场趋势。此外,乐鑫以“处理 连接”为方向不断拓宽产品矩阵,推出面向新市场领域的新品,并计划研发基于RISC-V的端侧AI芯片,以顺应AIoT趋势,提升产品处理能力,实现产品升级和量价齐升,进一步巩固其市场地位。

端侧AI早有布局。乐鑫早在2019年上市募投项目时开始布局,一般提前几年就会进行芯片端研发。根据公司官方公众号,乐鑫第一款带端侧AI功能的AIoT芯片ESP32-S3于2020年底发布,在2023年开始放量,目前是乐鑫AI应用相关的高增速主力产品线。

2024年12月,字节跳动举办FORCE 2024原动力大会,火山引擎与多家企业联合发布AI 硬件智跃计划,并推出豆包大模型LLM方案,为开发者提供一站式端到端开发支持。乐鑫科技提供的“连接 处理”芯片为潮玩产品提供了核心的交互能力,充当其“大脑和神经”,与制造商构建的“肉体”部分以及云端大模型和IP创作者赋予的“灵魂”相结合。通过端侧处理与云端调用的技术方案,乐鑫芯片支持IoT、边缘AI及云端AI功能,并可通过Wi-Fi调用云端智能体服务,实现实时交互。AI玩具因其教育及陪伴价值受到市场欢迎,如火山引擎的“显眼包”虽为非卖品却在二手市场高价交易,同时类似产品如Bubblepal、FoloToy、LOVOT及Hyodol等也取得了可观销量。火山引擎的AI 硬件智跃计划进一步推动了AI潮玩的普及,结合豆包大模型、拟人化语音对话、潮玩设计及AI芯片等技术,乐鑫科技认为AI玩具在二次元及三次元产品中均有巨大潜力,能通过简单嵌入电路板或增加AI交互来提升用户体验,塑造更立体的IP形象,从而扩大受众并提高用户粘性及付费意愿。

乐鑫在机器人领域推出了基于ESP32-S3芯片、成本仅60元的ESP-SparkBot多功能AI桌面机器人,该产品通过DuerOS接入文心一言大模型,集成了语音交互、图像识别等多种功能;在AI眼镜方面,乐鑫通过投资与开源项目双管齐下,其参与投资的雷鸟眼镜以及采用ESP32-S3芯片的OpenGlass开源项目,将智能设备安装于普通眼镜上实现AI眼镜功能,成本不到20美金且在Meta Llama3黑客松比赛中夺冠;凭借强大的开发者生态,乐鑫有望在AI应用落地进程中成为引领者,其无线SoC及方案作为将AI大模型运用到端侧设备的关键环节,未来将充分受益于更多AI应用的落地。

2025年乐鑫科技再次受邀字节火山引擎春季Force原动力大会。乐鑫与火山引擎扣子大模型团队合作推出了智能AI开发套件EchoEar(喵伴),该套件以端到端开发为核心,提供从硬件接入到生态联动的一站式流程。其ESP-Brookesia框架整合了UI构建、语音对话服务和音视频框架,支持全双工语音交互和多模态识别。EchoEar具备人格化交互、长记忆能力,能进行情绪识别和动态表情互动,并通过电机控制实现方向跟踪,支持智能家居设备的远程控制,成为智能家居的本地中枢。基于火山引擎扣子平台,EchoEar组件丰富、模板灵活,开发者可快速构建多场景智能产品,显著缩短开发周期并降低成本。

公司发布25Q2业绩预告,25Q2预计收入6.62-6.92亿元,同比 24.2%-30%/环比 18.7%-24%;归母净利润1.56-1.76亿元,同比 60%-80.4%/环比 66.8%-88%。

2、瑞芯微

深耕AIoT领域,生态覆盖百行百业。公司成立于2001年,已逐步成长为国内AIoT SoC芯片龙头厂商,主营业务为智能应用处理器SoC及周边配套芯片。公司基于AIoT的核心技术、产品组合、场景应用、客户积累等优势布局,致力于为汽车电子、机器视觉、工业应用、教育办公、商业金融、智能家居以及消费电子等百行百业的下游客户提供多算力、多层次的AIoT芯片平台,拥抱AIoT快速发展的全新机遇。公司在国内外积累了良好的品牌口碑,与数千家终端客户建立了长期合作关系,例如安克创新、比亚迪、百度、歌尔、科沃斯、SONY、腾讯、网易、小米、中国电信等。

公司自2020年2月在主板上市后,持续完善芯片产品的布局,提供不同算力的解决方案。在旗舰芯片上,继续研发更高端的SoC,向更高算力、更高制程演进。2021年新的高性能旗舰处理器RK3588面世,该芯片弥补国内高性能通用处理器的空白。2022年成功推出了AIoT通用算力平台RK3562、流媒体处理器RK3528、机器视觉处理器RV1106/RV1103等三个新一代SoC。2023年完成新一代中高端AIoT处理器RK3576的研发设计工作并流片,RK3576采用先进制程设计,在同档次产品中具有合适性价比和产品竞争力,可广泛应用于消费电子以及智能物联市场的主流产品。2024年致力于打造AIoT SoC芯片平台“高端-中高端-中端-入门级”全系列布局,研发并推出RK3576、RV1103B等多款新产品,AIoT平台布局基本形成,在各条产品线形成更为完整的产品序列、协同增长。

公司围绕SoC芯片构建了多元化产品生态,在提供高性能应用处理器芯片的同时,还研发配套的电源管理芯片、快速充电协议芯片、接口转换芯片、无线连接芯片及相关模组等,形成高低搭配的产品组合,为客户提供一站式芯片方案。通过不同芯片的组合,公司能够为消费电子、汽车电子、工业控制等行业的客户提供完整的软硬一体解决方案,增强了产品黏性和生态壁垒。公司长期深耕AIoT领域,形成了各种算力、各种场景的AIoT SoC系列芯片平台,并深入布局视觉、音频、视频等AI算法,同时高效支持主流模型架构,满足小模型在边缘侧、端侧部署的需求,赋能边缘侧、端侧的各种AIoT智能硬件产品,为百行百业的智能化升级和数字化转型提供了强力支持。

端侧驱动下游景气度复苏,公司业绩快速增长。公司发挥“雁形方阵”式的AIoT芯片布局优势,以RK3588系列旗舰芯片为核心,在汽车电子、机器视觉、工业及行业类应用等各条产品线推出高中低多层次的SoC产品。随着AI技术在汽车、机器人、教育、家庭、医疗、工业等领域加速落地应用,边端侧的AIoT迎来快速发展的全新机遇,以RK3588,RK356X,RV11系列为代表的各AIoT算力平台快速增长,推动公司AIoT市占率持续提升。公司2025H1实现营业收入20.45亿元,同比 64%;实现归母净利润5.2-5.4亿元,同比 185- 195%;实现扣非归母净利润5.05-5.25亿元,同比 186- 197%,整体实现突破性增长。

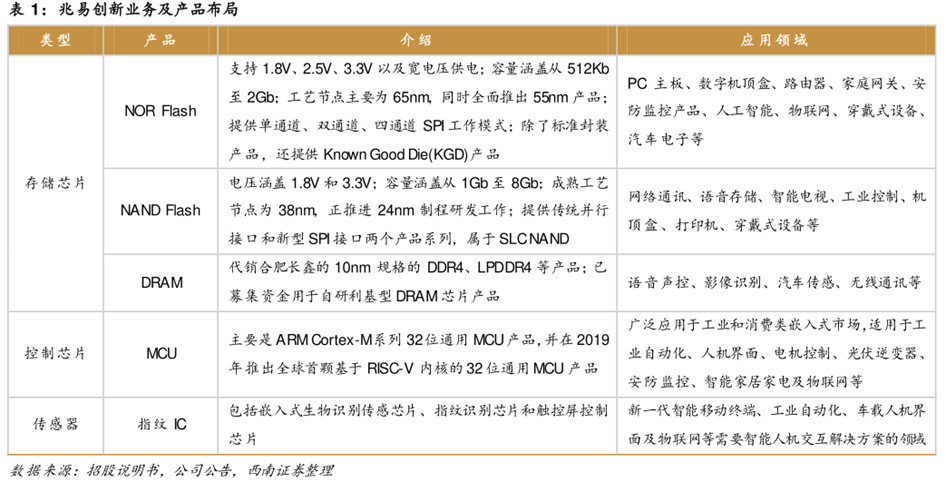

3、兆易创新

存储龙头企业与国产MCU领军者。公司主要产品涉及三大领域:存储器,微控制器以及传感器。2024年报公司存储收入占比70.61%,MCU占比23.19%,传感器收入占比6.09%。1)存储器业务,公司是全球排名第一的无晶圆厂Flash供应商,据Web-Feet Research报告显示,公司2024年Serial NOR Flash市占率排名全球第二位。2)MCU业务,是中国品牌排名第一的32位Arm架构通用型MCU供应商。根据Omdia统计,2024年上半年公司MCU营收排名全球第十位。3)传感器业务,公司产品包括指纹识别芯片及触控芯片,行业供应商主要为FPC公司、敦泰电子、神盾股份、汇顶科技及本公司等企业。

随着AI技术与端侧、边缘侧产品的融合,存储芯片的性能与容量需求日益提升。NOR Flash市场预计将持续增长,公司凭借技术和市场领先优势,提供多样化产品,广泛应用于各领域。公司NAND Flash产品主要为SLC NAND,已实现全品类覆盖。在利基型DRAM方面,由于高端产品投入增加导致供给收缩,公司聚焦DDR4、DDR3L等产品,服务于消费电子、工控等领域。此外,公司通过CUBE堆叠存储技术优化内存性能,降低功耗,并成立子公司青耘科技布局端侧定制化存储市场,以顺应端侧AI渗透的趋势。

产品全面覆盖,布局车规,首推RISC-V MCU。公司在32位MCU产品领域占国内领先地位。1)公司产品种类全面覆盖:作为国内32位MCU产品的领导厂商,已经成功量产63个产品系列、超700款MCU产品,实现对各种性能产品的全面覆盖。公司重点布局车规市场,车规级GD32A系列MCU可覆盖车身控制、照明、智能座舱以及电机电源等多种车用场景。2)公司全球首推量产RISC-V内核MCU:RISC-V具有简洁、开放、低功耗以及可拓展性等特点,随着边缘AI的逐步渗透,基于RISC-V内核的MCU更能满足对边缘侧算力提出的性能要求,公司为迎合AI渗透提前布局。

4、广和通

产品矩阵不断丰富,积极拓展端侧AI、机器人领域,打造新增长极。公司持续深化物联网垂直行业布局,在端侧AI领域取得突破性进展,自主研发的Fibocom AI Stack技术平台整合了机器视觉、语音识别和生成式AI等先进技术,并成功部署小尺寸蒸馏模型至AI模组;同时公司已具备机器人从平台设计到供应链管理、生产制造落地全流程能力,定位不止于代工。目前,公司智能割草解决方案已具备商业化能力,与多家客户对接需求,未来自有品牌机器人有望跻身第一梯队。公司通过持续加码AI及机器人领域研发,正从智能模组向整体解决方案延伸,培育更多新业绩增长点。

公司AI玩具大模型解决方案MagiCore内置广和通Cat.1模组,融合豆包等AI大模型,通过火山引擎接入DeepSeek,可实现多维度交互,适用于智能早教玩偶等场景。公司与实丰文化合作成立“AI产品联合实验室”。多功能AI红外相机解决方案融合AI算法与传感器,适用于户外打猎、森林防火等领域。QuickTaste AI解决方案将部署在联迪商用智能终端,解决餐饮行业沟通障碍。AI Buddy解决方案则提供翻译、语音交互等功能,配套多种智能设备。公司通过丰富产品形态,将AI技术与消费场景结合,有望在端侧AI兴起中受益。

2024年,公司实现营收81.89亿元,同比 6.13%;实现归母净利润6.68亿元,同比 18.53%。2025Q1,公司实现营收18.56亿元,同比-12.59%;实现归母净利润1.18亿元,同比-37.30%。

5、中科创达

成长曲线规划不断明晰,端侧AI坚定布局。公司明确三大成长曲线,第一成长曲线为公司把握移动操作系统的新兴之势,运用技术研发的核心能力迈入高速发展的市场,也从此奠定了移动互联网时代的快速增长;第二成长曲线为“现有业务加端侧智能”,以卡位优势享受终端智能化不断渗透带来的行业机遇;第三成长曲线为“端侧智能加创新业务”,比如现在的移动机器人平台,结合AI不断拓展,有望充分享受端侧智能带来的巨大机遇。2025年4月21日,公司重磅发布滴水OS1.0Evo、TurboX AI眼镜、移动机器人AMR三大产品,彰显公司在AI原生操作系统、端侧智能领域的突破成果。智能汽车方面,公司持续推进生态合作,近期分别与产业内核心玩家包括现代汽车、QNX、ETAS、泊知港、瑞萨、面壁智能、采埃孚、AMD等推进战略合作共创新产品,卡位优势不断增强。

坚定布局“操作系统 端侧智能”战略,优势卡位有望开拓新一轮成长曲线。公司多年来以生态优势不断拓展与产业链中领先的芯片、操作系统、云厂商等长期紧密合作。端侧智能方面,公司已经围绕移动工业智能机器人、AI眼镜与MR、AIPC、AI手机、RUBIKPi3等方向全面布局,有望未来带来持续增长动力。公司是全球领先的操作系统服务商,身处智能化赛道,业务布局符合产业价值增长从云端向边缘侧转移趋势,凭借可沉淀的软件平台化能力,有望享受每一轮终端智能化机遇。

公司2025年Q1实现营业收入14.69亿元,同比增加24.69%;实现归母净利润0.93亿元,同比增长2.00%;实现扣非归母净利润0.88亿元,同比增长2.48%;实现经营性现金流净额1.22亿元,同比减少25.44%。

6、恒玄科技

恒玄科技主营业务为低功耗无线计算SoC芯片的研发、设计与销售,先进产品已经迭代到6nm制程,致力于成为国内蓝牙音频SOC领军企业。公司芯片集成多核CPU、DSP、NPU、图像和视觉系统、声学和音频系统、Wi-Fi/BT基带和射频、电源管理和存储等多个功能模块,是低功耗无线智能终端的主控平台芯片。公司芯片产品广泛应用于智能可穿戴和智能家居领域的各类低功耗智能终端。公司坚持品牌战略,下游客户分布广泛,品牌客户的深度及广度是公司重要的竞争优势和商业壁垒。目前,公司ATS323X系列芯片顺利量产,已导入低延迟私有无线音频领域品牌客户,在客户终端产品量产后短时间内快速起量,端侧AI新品推广已取得阶段性成果。

恒玄科技在TWS耳机上研发高端产品深度绑定品牌客户,积累深厚的客户壁垒优势;技术迭代到6nm制程与全球龙头企业高通、苹果齐头并进,致力于与全球龙头企业展开竞争。恒玄科技的产品定位始终以高性能品牌客户为主,与主流的耳机品牌商展开产品深度研发合作,从技术、产品、渠道等多方面建立长期稳健的合作共赢机制,具备较高的客户壁垒优势。公司基于6nm FinFET工艺打造的BES2800芯片,凭借超低功耗架构与高度集成化设计,已在品牌客户的旗舰耳机和智能手表中量产落地,公司的芯片制程技术已经与全球龙头品牌高通、苹果的齐头并进,公司深耕技术进步,长期致力于打造成为国内高端SOC领军企业,并与全球龙头企业展开竞争。

恒玄科技深耕安卓品牌客户,可穿戴设备SOC业务高速增长,未来或还有进一步上升空间。恒玄科技专注品牌商客户,深度支持小米、华为、三星等安卓系核心下游客户。随着安卓头部品牌出货量与份额增长,对高性能、低功耗的高端芯片需求也在攀升,恒玄科技凭技术优势,利用品牌客户优势巩固市场,绑定更多终端订单,长期或还有较大成长空间。公司在智能家居市场,长期获益国产化与行业增长红利。同时在智能眼镜领域积极布局多个品牌商客户,或最先受益全球智能眼镜高增长红利。

VIP复盘网

VIP复盘网