扫码关注公众号

扫码VIP小程序

航天:航天板块是指涉及航天领域相关业务的上市公司在股票市场上的集合,这些公司业务涵盖航天器设计、制造、发射、运营等多个环节,是航天产业链在资本市场的重要体现。

- 板块介绍

- 板块百科

- 板块资讯

- 强势股票

航天:卫星互联网新基建逆向投资将启动,空间站、火星探测、北斗组网打造航天大年

1、板块介绍

航天又称空间飞行、太空飞行、宇宙航行或航天飞行,是指进入、探索、开发和利用太空(即地球大气层以外的宇宙空间,又称外层空间)以及地球以外天体各种活动的总称。

航天活动包括航天技术(又称空间技术),空间应用和空间科学三大部分。航天技术是指为航天活动提供技术手段和保障条件的综合性工程技术。空间应用是指利用航天技术及其开发的空间资源在科学研究、国民经济、国防建设、文化教育等领域的各种应用技术的总称。空间资源系指地球大气层以外的可为人类开发和利用的各种环境、能源与物质资源,入空间高远位置、高真空、超低温、强辐射、微重力环境、太阳能以及地球以外天体的物质资源等。

按航天器探索、开发和利用的对象划分,航天包括环绕地球的运行、飞往月球的航行、飞往行星及其卫星的航行、星际航行。

按航天器与探索、开发和利用对象的关系或位置划分,航天飞行方式包括飞越(从天体近旁飞过)、绕飞(环绕天体飞行)、着陆(降落在天体上面)、返回(脱离天体、重返地球)。

执行军事任务(具有军事目的)的航天活动,称为军用航天;执行科学研究、经济开发、工业生产等民用任务(具有非军事目的)的航天活动,称为民用航天;执行商业合同任务(以营利为目的)的航天活动,成为商业航天。有人驾驶航天器的航天活动,称为载人航天;没有人驾驶航天器的航天活动,称为不载人航天。

商业航天迎来发展机遇:

“商业航天”是中国企业有机会在全球占据重要一席的重要硬科技赛道之一。

2023年12月中央经济工作会议强调发展商业航天产业。12月11日至12日,中央经济工作会议在京举行。会议提及:统筹谋划传统产业改造升级、新兴产业培育壮大和未来产业前瞻布局;打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业,开辟量子、生命科学等未来产业新赛道的同时,明确加快传统产业转型升级。

政策端来看,商业航天产业属于战略性新兴产业,得到了政策的支持。从产业端来看,商业火箭公司频繁发射火箭,在一箭多星、可重复使用、液氧甲烷火箭等技术方面取得显著进展。产业端火箭进入密集发射期,一箭多星、可重复使用、液氧甲烷火箭等核心技术取得突破。机构预计,商业航天在政策的大力支持下,相关公司陆续试验并在技术上不断进步,为星座建设、卫星互联网构建打下坚实的基础,未来商业航天产业化进程有望进一步提速。

2、运载火箭

运载火箭的需求包括三大类,一是发射卫星,包括军用、民用以及方兴未艾的商业卫星;二是太空探索,包括发射空间站、货运飞船、月球探测器、火星探测器等;三是太空旅行,随着运载火箭技术的成熟与成本的降低,人类太空旅行将不再只是梦想。目前,发射卫星占运载火箭需求的大多数。

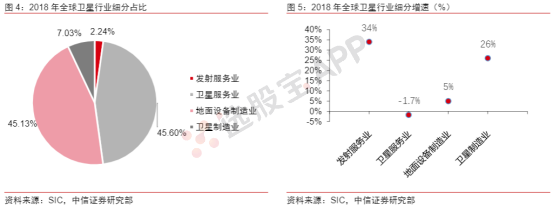

发射服务是航天产业链的枢纽。航天产业链可分为卫星制造、发射服务、地面设备和卫星应用四部分,根据《SIC》数据显示,2018年各部分细分占比分别为7.03%、2.24%、45.13%、45.60%。其中发射服务是连接卫星制造与卫星应用的中枢环节,卫星只有发射入轨后才能正常发挥作用。

据《中国航天科技活动蓝皮书》统计,2019年全球航天发射活动继续保持高度活跃,共实施102次发射任务,发射航天器共492个。其中中国完成34次航天器发射,连续两年位居世界第一,发射航天器总数量居世界第二。

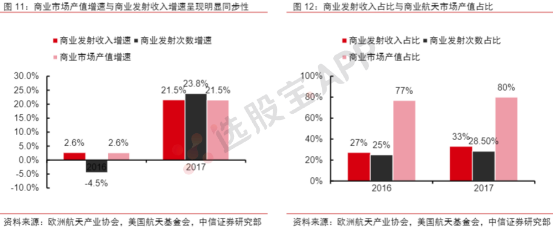

商业发射产出带动效应明显,未来有望成为各国发展航天经济的重点。仅仅从经济价值角度考虑,规模占比方面,航天产业链中在发射环节占比仅3成的商业航天发射带动的商业航天产值占比仅8成;增速方面,2017年商业航天发射次数及收入的快速增长驱动全球商业航天产值规模同比增长21.5%。商业发射产出带动效应相较于政府的军事及民用发射更为明显,未来商业航天发射有望成为各国发展航天经济的重点。

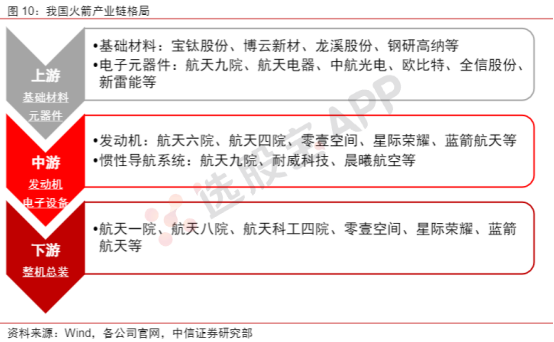

我国航天发射市场以航天科技、航天科工两大集团为主。我国液体运载火箭总体以航天科技集团为主导,航天科工主要生产小型固体运载火箭,民营发射公司尚属起步阶段。火箭制造的核心技术壁垒相对较高,火箭总装对系统的可靠性、稳定性要求较高,目前仍以航天科技、航天科工两大集团为主,仅有部分民营火箭公司开始火箭制造,但截止目前国内民营火箭公司尚未成功进行入轨发射。

国内航天发射重点企业介绍

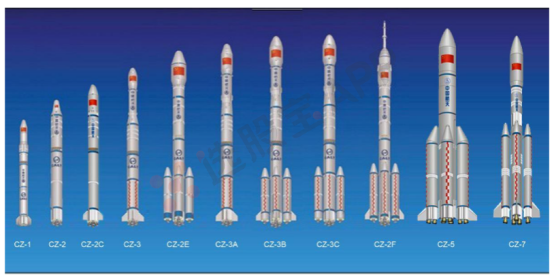

1)中国航天科技集团有限公司第一研究院(简称“航天一院”),成立于1957年11月,隶属于中国航天科技集团有限公司。航天一院型号谱系全面,人才技术优势明显,是我国火箭制造与发射的主力军。一院成功研制了12种长征系列运载火箭,主要包括长征2F、长征三号系列、长征五号、长征七号、长征十一号等,同时具备发射近地轨道、太阳同步轨道、地球静止轨道等多种轨道载荷的能力,并成功实施了以载人航天工程、探月工程、北斗工程等为代表的国家重大工程的运载火箭发射任务。

2)中国航天科技集团公司第八研究院(简称“航天八院”)又称上海航天技术研究院,创建于1961年8月,是中国航天科技集团公司三大总体院之一,是我国导弹武器系统、运载火箭和卫星生产的主要力量,是载人航天工程和探月工程的主要配套单位。八院先后抓总研制了长征二号丁、长征三号(一、二级)、长征四号系列运载火箭和长征六号运载火箭,其中长征二号丁运载火箭被原中国航天工业总公司授予"优质运载火箭"称号,长征四号系列运载火箭被中国航天科技集团公司授予"金牌火箭"称号。

3)航天科工火箭技术有限公司(简称“科工火箭”)成立于2016年,是航天科工集团控股的商业航天发射服务的公司,其控股股东中国航天三江集团公司是国有特大型高科技企业和装备制造企业。科工火箭主要产品为快舟一号甲固体运载火箭,主要为300kg级低轨小卫星提供发射服务,具有发射成本低、准本周期短、发射可靠性强等优点。

4)蓝箭航天空间科技股份有限公司(简称“蓝箭航天”)成立于2015年,是一家专注研制独立、自主、可控液氧甲烷航天发动机及液氧甲烷火箭的民营航天企业,主要产品有朱雀系列运载火箭、“天鹊一号”液氧甲烷发动机和“凤凰一号”发动机。蓝箭航天在全国民营航天企业中拥有领先的火箭和发动机研发技术,朱雀系列火箭技术较为成熟。

5)零壹空间科技有限公司(简称“零壹空间”)成立于2015年8月,是中国第一家营业执照上写着“运载火箭及其他航天器”的民营企业。公司目前形成了三大业务布局:X系列飞行试验平台、M系列商业运载火箭、电子和动力产品的配套及定制服务。其自主研发的中国首枚民营商业火箭(OS-X火箭)于2018年5月首飞成功。

3、人造卫星

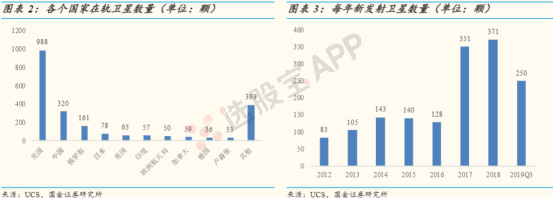

卫星工业属于资本与技术密集型行业,涉及高端制造、航天军工、通信等多个领域,其发展与全球宏观经济密切相关。在经历了2013-2014年的快速增长后,目前全球卫星行业规模基本维持每年3%左右增长。根据忧思科学家联盟的数据,截至2019年9月25日,全球在轨卫星总数为2218颗,美国在轨卫星最多为988颗。中国超越俄罗斯位列第二,在轨卫星数量高达320颗。从全球每年新发射卫星数量来看,从2017年开始全球进入卫星加速发射时期。

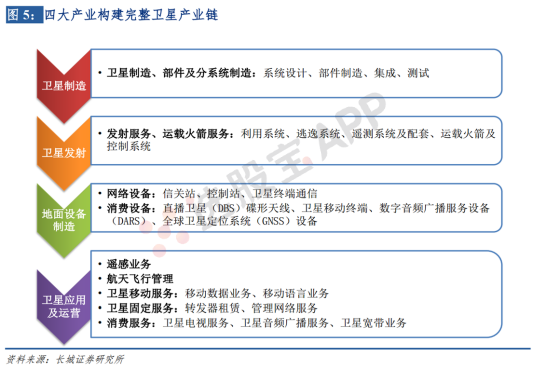

卫星工业由卫星制造业、卫星发射业、地面设备制造业及卫星服务业四大产业构成,其体量占比分别为6%、2%、44%及48%。其中卫星服务业和地面设备制造业主要面向通讯、遥感、导航等多类终端应用,因而体量巨大;上游卫星制造及卫星发射产业受终端需求及创新驱动,近年来也不断在规模、技术方面取得突破。

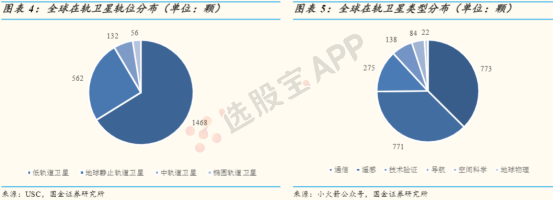

全球低轨道卫星总数为1468颗,约占全部在轨卫星的三分之二。从卫星所提供的服务来看,通导遥为卫星领域的三驾马车,其中通信卫星773颗,遥感卫星771颗,导航卫星138颗。通导遥卫星一体化趋势明显,2018年全球首颗面向通导遥一体化应用的“共享卫星”在酒泉成功发射,未来通导遥融合卫星有望提供一体化的空天信息服务。

近年来伴随新技术新应用的出现,人造卫星应用场景正不断发生变化,这也给对应的卫星服务业及设备制造业带来了挑战和机遇。美国卫星工业协会将卫星服务业分为大众消费通信服务、卫星固定通信服务、卫星移动通信服务和对地观测服务几部分;其中,大众消费通信服务包括卫星电视、卫星广播、卫星宽带业务;卫星固定通信服务包括转发器租赁协议、网络管理服务;卫星移动通信服务包括移动数据、移动语音业务;对地观测服务包括农业、全球变化监测、减灾、气象、资源监测等。

小卫星

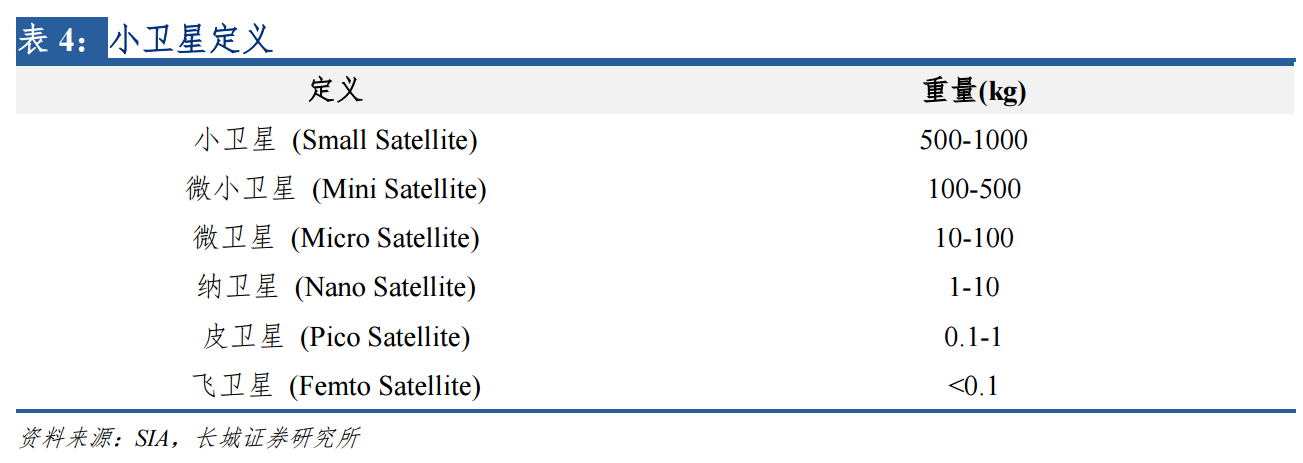

广义的小卫星是指质量小于1000kg的人造卫星。具体来说,国际上通常将500-1000kg的卫星称为小卫星,100-500kg的称为微小卫星,10-100kg的称为微卫星,1-10kg的称为纳卫星,0.1-1kg的称为皮卫星,小于0.1kg的称为飞卫星。与大卫星相比,小卫星不只是简单意义上的质量轻,而是高度集成化技术和自动化技术的应用。现代小卫星通常具有如下特点:一是研制周期短,通常不超过两年,且卫星的制造过程从“工匠式”逐步过渡到“流水线式”,而大卫星研制周期一般在7-8年;二是发射方式灵活,既能由小运载火箭单独发射,也可以“搭车”方式随同别的卫星一起发射,还能用一枚火箭发射多颗小卫星,甚至可以运到空间站上用机械臂释放到太空;三是成本低,通常一颗小卫星包括发射价格在内成本约3000万人民币,不仅价格低廉,而且风险小,且一般小卫星寿命在10年以上,卫星产业资本壁垒由此大幅降低;四是生存能力强,用小卫星群代替单颗大型卫星可“以十当一”,互为备份,整个系统能“带伤坚持战斗”;五是应用范围广,可以应用在通信、遥感、科研和军事等各个方面,并适用于进行新技术试验;六是功能强,易于在不同的轨道上组成卫星星座,从而实现单颗卫星无法实现的功能。

航天板块与航天概念股详解

深入解析航天板块定义及其股票投资逻辑

名词解释

航天板块,又称航天军工概念板块,是证券市场根据行业性质分化出来的一个类别,主要包含涉及航天领域相关业务的上市公司。这些公司业务范围广泛,从航天器的设计、制造、试验、发射,到航天技术的开发应用,再到航天产品的运营与服务,构成了完整的航天产业链。

什么是航天:股票类百科

# 航天定义与范围

航天,是指进入、探索、开发和利用地球大气层以外的宇宙空间(又称外层空间)以及地球以外天体的各种活动。它涵盖了航天技术、空间应用和空间科学三大领域。

- 航天技术:为航天活动提供技术手段和保障条件的综合性工程技术。

- 空间应用:利用航天技术及其开发的空间资源在科学研究、国民经济、国防建设等领域的应用。

- 空间科学:研究太空中的物理、化学、生物等自然现象的科学。

# 航天产业链分析

航天产业链上游主要包括卫星制造企业,负责卫星的设计与生产;中游则是卫星发射服务企业及地面设备制造企业,负责卫星的发射与地面设备的制造与维护;下游则包含了卫星应用与服务企业,如卫星导航、卫星通信、卫星遥感等领域。

# 商业航天的发展

近年来,商业航天成为航天领域的新热点。商业航天公司利用先进的航天技术,提供卫星发射、卫星运营、太空旅游等多种服务。这些公司的崛起,不仅推动了航天技术的创新与发展,也为投资者提供了新的投资机会。

# 航天板块的投资逻辑

航天板块的投资逻辑主要基于以下几点:

- 军民结合:军民两用技术的发展,使得军工企业能够转型并获得更大的发展空间。

- 优质资产注入:上市公司通过资产重组,注入优质航天资产,提升公司价值。

- 技术突破:航天技术的不断创新与突破,为航天板块带来持续的增长动力。

总结

航天板块作为资本市场上的重要板块之一,涵盖了航天产业链的多个环节。随着商业航天的快速发展和航天技术的不断创新,航天板块的投资价值日益凸显。投资者应关注航天领域的政策动向、技术创新以及上市公司的业绩表现,把握投资机会。

2025-05-07 01:21

美国联邦航空管理局(FAA)围绕马斯克旗下太空探索公司SpaceX的发射活动发布环境评估报告。 准许后者增加得州向地球轨道发射卫星的活动。 FAA允许SpaceX每年发射活动从5次增加至25次

2025-05-02 22:44

特朗普政府预算方案:建议取消火星样本提取后重返地球的计划

根据美国白宫预算方案,要求波音公司在三次试飞之后结束美国国家航空航天局(NASA)的太空发射系统(SLS)项目。 特朗普政府寻求对国际空间站(ISS)的人员规模和运营规模“瘦身”。 要求大幅削减NASA科学的预算。 提议扼杀提取火星样本并重返地球的太空项目。

2025-04-30 13:09

神舟十九号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆(新华社)

2025-04-30 04:18

神舟十九号载人飞船将于4月30日返回东风着陆场

神舟十九号载人飞船与空间站组合体成功分离。在中国空间站出差的航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽踏上回家之旅。(新华社)

2025-04-30 01:17

欧洲军工股普遍收涨,德国莱茵金属RHM涨8.51%,RENK、萨博、莱昂纳多涨5.39%-3.08%,蒂森克虏伯则跌2.17%

2025-04-29 06:27

我国成功发射互联网低轨03组卫星

据央视报道,4月29日4时10分,我国在文昌航天发射场使用长征五号乙运载火箭/远征二号上面级,成功将卫星互联网低轨03组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。这次任务是长征系列运载火箭的第573次飞行。

2025-04-28 22:56

商业航天产业处于爆发前夜,全产业链驶向星辰大海

2025年商业航天及低空经济领域有望实现从1到100的规模化发展以及高质量商业模式铺开。今日重要性:✨

2025-04-28 04:54

我国成功发射天链二号05星

4月27日23时54分,我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭,成功将天链二号05星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。天链二号05星是我国第二代地球同步轨道数据中继卫星,主要用于为飞船、空间站等载人航天器提供数据中继和测控服务,为中、低轨道资源卫星提供数据中继和测控服务,为航天器发射提供测控支持。这次任务是长征系列运载火箭的第572次飞行。(新华社)

2025-04-27 22:15

JUST启动建设,有望成为探索宇宙的世界级“星辰之眼”

4月27日,上海交通大学JUST光谱望远镜基建项目建设启动会举行,意味着JUST望远镜项目在青海冷湖正式启动建设。其建成后将标志着国产大型通用光谱望远镜实现零的突破。据悉,JUST光谱望远镜口径4.4米,主镜由18块正六边形薄子镜拼接而成,配备三大高性能观测终端,其中多目标光纤光谱仪用于研究黑暗宇宙,积分视场光谱仪用于追踪动态宇宙,高分辨光谱仪用于探测系外行星,具备口径大、集光能力强、响应快速等优势,有望成为探索宇宙的世界级“星辰之眼”。(科技日报)

2025-04-27 16:56

中国航天员乘组完成在轨交接,神舟十九号航天员乘组将于4月29日返回地球(央视新闻)

2025-04-25 15:00

神十九乘组将于29日返回,东风着陆场各项工作已经准备就绪(央视新闻)

2025-04-25 01:26

神舟二十号航天员乘组顺利入驻“天宫”

神舟二十号3名航天员顺利进驻中国空间站。在轨执行任务的神舟十九号航天员乘组打开“家门”,欢迎远道而来的神舟二十号航天员乘组入驻中国空间站,这是中国航天史上第6次“太空会师”。随后,两个航天员乘组拍下“全家福”,共同向牵挂他们的全国人民报平安。(人民日报,央视)

2025-04-24 23:45

神舟二十号载人飞船与空间站组合体完成自主快速交会对接(央视)

2025-04-24 20:11

20个部门联合部署!推动跨境贸易又一行动将展开,涵盖超20个城市,海外仓等物流市场仍有高增空间;上海新政加码,2年内打造千亿商业航天产业,两大环节价值占比超九成 | 4月25日早知道

品牌出海与跨境电商催生“直邮专线+海外仓”双轨制物流。

2025-04-24 17:39

神舟二十号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道。航天员乘组状态良好,发射取得圆满成功(央视新闻)

| ID | 股票名称 | 涨幅% | 现价 | 换手率% | 总市值 | 炒作逻辑 |

|---|

-

VIP复盘工具

- 更多复盘工具

- 股票复盘百科

-

股票复盘知识

- 均线真空定理:精准逃顶的实战策略

- 全球视野下的A股“慢牛”格局解析

- 洞察政策脉动,稳健股票投资之道

- 深度解析股市迷雾:精准区分洗盘与出货的策略

- 可转债投资高胜率策略深度解析

- 投资者仓位控制的艺术与策略

- 老股民的成功之路:从孤独学习到风险控制

- 投资路上的自我审视与价值追寻

- 交易心得:且炒且珍惜,稳健制胜之道

- KDJ指标低位金叉:精准捕捉股价上涨的先机

- 波段操作的智慧:掌握四大原则,解锁股市盈利秘籍

- 掌握仓位控制技巧:投资者的必备利器

- 股市智慧:掌握四大卖出法则,精准把握离场时机

- 超跌反弹策略:精准捕捉个股反弹机遇

- MACD金叉与死叉:深度解析与技术应用

- 超跌反弹:精准捕捉龙头股的策略与实践

- MACD高级战术揭秘:神出鬼没法的实战运用与深度解析

- 止损的艺术:从小止损中领悟投资智慧

- 散户投资市场的几条实用忠告

- 探寻经济增长与股市波动的奥秘:中美市场对比分析

当前版本:V3.0

VIP复盘网

VIP复盘网