扫码体验VIP

扫码VIP小程序

乡村振兴:乡村振兴板块是指与乡村振兴相关的企业的股票集合,这些企业涵盖农村经济发展、产业结构调整、农产品加工等多个领域。投资乡村振兴板块股票需关注企业战略、市场潜力及政策影响。

- 板块介绍

- 板块百科

- 板块资讯

- 强势股票

乡村振兴:国家战略持续加码乡村振兴,政策倾斜基建、农业现代化与文旅融合,万亿级投资催生全产业链成长机遇

1、板块介绍

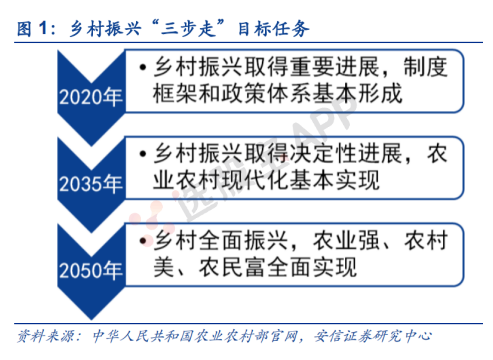

乡村振兴战略在十九大报告中首次提出,指出要按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求推进现代化农村建设。新战略的出现表明,农村建设发展已经上升为最高国家战略,在当前三农问题凸显、城乡二元结构突出以及农村贫困人口集中等现实背景下,该战略的提出意味着未来仍将有广泛而密集的配套政策出台,从而持续驱动农村建设。在十九大之后的中央农村经济工作会议上,中央进一步提出了乡村振兴的“三步走”规划,以及重塑城乡关系、改善农村经营制度和深化农业供给侧结构性改革等要点。

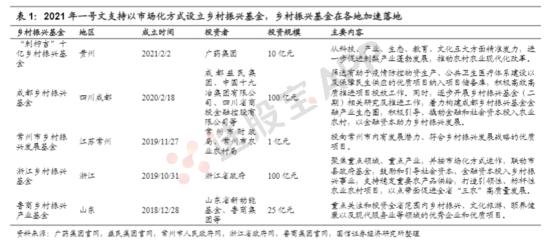

2018年来,中央出台了更多推动乡村振兴的政策,从战略层面上进一步巩固了农村建设之于国家长期发展的重要地位。2018年初,中央公布了一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,标志着乡村振兴战略的全面部署实施正式开始,《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》初稿亦在此期间形成。在此后的两会和中央政治局会议上,中央均对农村问题做出了重要表态,而在2018年7月5日召开的全国乡村振兴战略工作推进会议上,中央农村工作领导小组组长胡春华进一步强调了要部署落实战略规划,开创乡村振兴新局面。另外,根据国家发改委新闻发言人严鹏程2018年7月17日的发言,《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》已于近期由中共中央、国务院印发实施。据《经济参考报》报道,乡村振兴法目前已经启动了立法相关程序,到2020年之前有望正式发布,随着政策的持续落地,乡村振兴战略或将进入落地实施的快车道。

21年2月,21世纪以来第18个指导“三农”工作的中央一号文件21日由新华社受权发布。这份文件题为《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》,全文共5个部分,包括:总体要求、实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、加快推进农业现代化、大力实施乡村建设行动、加强党对“三农”工作的全面领导。

2、具体振兴领域

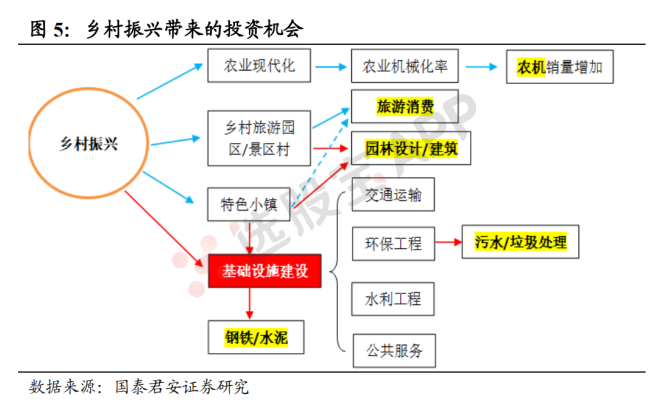

农村基建

2018年“1号文”明确指出农村基础设施和民生领域欠账较多,提出要推动农村基础设施提挡升级。从我们统计的历年城镇/农村固定资产投资占全社会固定资产投资的占比可以发现,90年代以来全社会固定资产投资向城镇的倾斜越来越大,而农村获得的投资份额持续下滑,到2017年已经低于1.5%。在农村基建落后的短板明显的同时,城镇基建也日益饱和,建设收益持续下滑。因此,在国家实施“乡村振兴”战略的大背景下,将农村作为新的基础设施建设领域,启动新一轮农村建设,也就成了必然之举。

农村的基础设施建设也将极大改善农村地区的物资流通效率,优化资源配臵,提升生产效率,促进一二三产业融合发展。同时,也能便利农村地区的居民生活,让更多人都能拥有便利的交通、水、电、气、网、卫生等公共服务,促进农村地区的消费升级。

节水灌溉是农业生产基建的重点,预计到2020年全国每年新增节水灌溉面积约1812.5万亩,年均投资额约为400亿元。根据水利部最新的《全国水利发展统计年报》,我国2016年全国耕地灌溉面积为10.07亿亩,节水灌溉面积为4.93亿亩,其中高效节水灌溉面积为2.91亿亩。由于耕地可能被占为建设用地,虽有耕地占补平衡,但灌溉面积还是会出现波动。2017年《“十三五”新增1亿亩高效节水灌溉面积实施方案》明确,“十三五”期间全国新增高效

节水灌溉面积1亿亩;到2020年,全国高效节水灌溉面积达到3.6亿亩左右,农田灌溉水有效利用系数达到0.55以上。如果高效节水灌溉面积能延续前五年9%的平均增速,则2017年可以达到3.16亿亩,距离2020年3.6亿亩的目标,2018-2020年需每年新增高效节水灌溉面积1468万亩。

农村环保及生态旅游

污染防治是十九大报告中提出的三大攻坚战之一:改善农村人居环境,建设美丽宜居乡村,也是实施乡村振兴战略的一项重要任务。农村获得的环保投入有望持续加码。

“1号文”提出,今年将实施农村人居环境整治三年行动计划,以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向,稳步推进农村人居环境突出问题治理。就在文件下发一天后,中办、国办联合公布了《农村人居环境整治三年行动方案》,同样聚焦农村生活垃圾、污水治理和村容村貌提升等农村人居环境重点领域。今年5月召开的第八次全国环保大会中,再次指出:以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向,推进乡村环境综合整治,国家对农村的投入要向这方面倾斜。

旅游、生态等乡村特色产业往往具有环境友好型的特点,是未来农村重点发展的产业方向。休闲观光园区、森林人家、康养基地、乡村民宿、特色小镇等,都是休闲农业和乡村旅游精品工程的建设重点。这些产业的发展离不开美丽宜居乡村的建设,同时这些特色产业的发展也为农村更进一步的环境治理提供了经济基础。

旅游扶贫加码,市场热度不减,预计2018-2020年年均投资额7660亿元。根据发改委的统计,全国70%以上城市居民在周末休闲和节假日出游时会选择周边乡村游,北京、上海、广州等发达城市的比例更是高达80%以上。2016年全国乡村旅游接待游客21亿人次,约占全国接待游客人数的近一半,乡村旅游消费规模超过1.1万亿元,约占全国旅游总收入的四分之一,直接从业人员845万人,带动672万户农民受益,户均年收入超过6万元。2018年全国旅游工作会统计,2017年全国乡村旅游人次达25亿,旅游消费规模超过1.4万亿元。

农村消费

随着乡村振兴战略的实施,农民收入获得迅速增长,我国城乡居民间差距悬殊的消费水平可能会有所减小。我国城镇居民的平均消费水平为31032元,而农村居民仅为11704元,相差2万元之多。这也直接体现城乡之间电脑、空调、洗衣机等耐用消费品拥有量,和在大众消费品支出上的巨大差异。未来农村居民有望复制城镇居民近10年来的消费升级之路,大众消费品、部分耐用消费品、娱乐、教育、医疗等方面的消费弹性极大,有望获得快速增长。

农业机械

改革开放40年以来,我国农机装备产业保持较快发展态势,农机装备国内市场供给率达到90%,全国农作物耕种收综合机械化率超过66%,规模以上农机企业发展到2500多家。我国已成为世界第一农机生产大国和使用大国,但农机装备产业发展还不平衡、不充分,2018年前三季度,大型拖拉机、中型拖拉机、小型拖拉机和收获机械累计生产3.17万台、18.89万台、35.5万台和2.23万台,同比下降26.4%、6.6%、29.7%和3.0%。农机装备有效供给不足,缺门断档和中低端产品产能过剩并存,机具的可靠性、适用性有待进一步提升。2018年12月12日,国务院常务会议研究部署加快推进农机装备产业升级,使得农业机械行业再次迎来“春风”。

21年文件主要对乡村振兴主要可分为三大方向

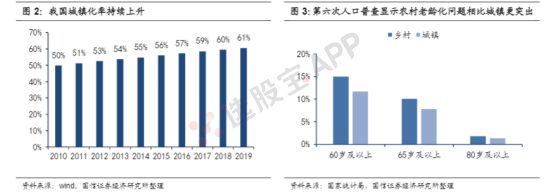

(1)推进以人为核心的新型城镇化,促进大中小城市和小城镇协调发展。城镇化水平与经济发展水平密切相关,城镇化是扩大内需、拉动经济增长的重要抓手。“新型城镇化”是进一步实现城镇化的新动力。“十四五”时期,我国将进入新发展阶段,新型城镇化建设也将迈上新的征程。推进以县城为重要载体的城镇化建设,推动在县域就业的农民工就地市民化。同时也鼓励地方建设返乡入乡创业园和孵化实训基地,从而推动乡村产业发展。

(2)加强乡村公共基础设施建设。农村公共基础设施和公共服务是促进农村经济社会持续健康发展的重要支撑,是推进乡村全面振兴的重要基础。党的十九届五中全会提出,优先发展农业农村,全面推进乡村振兴。而不断完善农村公共基础设施,切实提高农村公共服务供给水平,正是实现乡村振兴的基本要求。除传统基建外,战略新兴产业、高新技术产业正成为我国经济增长的新动力,5G、工业互联网等新基建也应与城市同步规划建设,从而加强乡村公共服务、社会治理等数字化智能化发展。

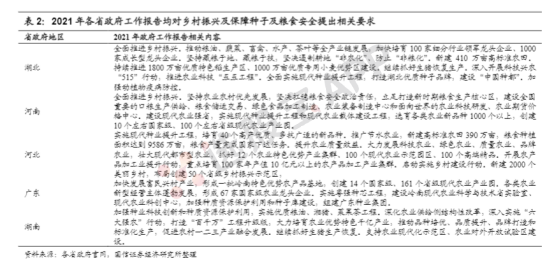

(3)牢牢守住18亿亩耕地红线。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”,规范耕地占补平衡。要建设国家粮食安全产业带,加强高标准农田建设,加强农田水利建设。同时保障粮食安全,关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略。要加强种质资源保护和利用,加强种子库建设。要提高粮食和重要农副产品供给保障能力。

3、后续发展预期

农业或将迎来城市反哺的历史性窗口。乡村振兴战略不仅关乎三农问题,更关乎国内整体经济的走向,因为农村蕴含着广阔的消费市场。目前农村劳动力缺乏及产能低效的问题较为突出,一方面,农村人口结构加速老龄化,近年来城镇化率快速增长,大量农村的年轻人务农的积极性较低,纷纷涌入城镇务工;另一方面,农业生产非常分散,无法充分利用规模效益,构筑成本优势,并且农户专业化程度低,导致产能低效,整体生产集中度仍有较大提升空间。由于粮食供给必须掌握在自己的手中,合理提升农民收入是大势所趋,因此农业或将迎来城市反哺的历史性窗口。从农业行业的具体变革来看,乡村振兴的浪潮或将推动以下两方面的发展:

1.推进农业生产的规模化与专业化。通过提升土地经营的规模化来加快耕地流转速度,同时,也通过让专业的人做专业的事,助力农业生产增效及农民增收,保障我国的农产品供给。

2.合理提升农民收入水平。一方面,国家会继续加大对农民的补贴,另一方面,农产品在流通过程中也需要重新定价。2021年一号文中明确提出,国家将稳定农民种粮补贴,让种粮有合理受益,坚持并完善稻谷、小麦最低收购价及玉米、大豆生产者补贴政策,扩大三大主粮作物的成本和收入保险试点范围等,深入推进农业结构调整,推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。预计这些政策将对保障农民收益,以及提振农民种植积极性带来积极影响,也将有效促进我国粮食产能大幅提升,长期利好我国种植行业发展。

乡村振兴板块解析

股票投资视角下的乡村振兴概念解读

一、乡村振兴板块概述

乡村振兴板块是股票市场中的一个重要分类,它涵盖了与乡村振兴相关的各类企业。这些企业主要投资于农村经济、产业结构调整、农产品加工、乡村旅游等多个领域,旨在推动农村经济的全面发展和农民生活水平的提高。

二、乡村振兴板块的投资价值

1. 农村经济潜力巨大

乡村振兴是中国政府提出的一项重要战略,旨在推动农村经济的全面振兴。随着政策的深入实施,农村经济展现出巨大的发展潜力。投资乡村振兴板块股票,可以分享这一发展红利。

2. 产业结构调整优化

乡村振兴板块中的企业,往往与农业产业链的上下游密切相关。通过投资这些企业,可以把握农业产业结构调整优化的机遇,获取更高的投资回报。

3. 政策支持与市场机遇

政府对乡村振兴的重视,为相关企业提供了有力的政策支持。同时,随着消费者对绿色、健康农产品的需求增加,以及乡村旅游的兴起,乡村振兴板块企业面临广阔的市场机遇。

三、乡村振兴板块的投资风险

1. 市场竞争加剧

乡村振兴板块涉及多个行业,市场竞争激烈。企业需要不断提升自身竞争力,才能在市场中脱颖而出。投资者在选择股票时,需关注企业的市场份额、品牌影响力等因素。

2. 政策变化风险

乡村振兴政策的实施是一个长期过程,政策变化可能对相关企业产生影响。投资者需密切关注政策动态,及时调整投资策略。

3. 经营风险

乡村振兴板块中的企业,可能面临自然灾害、价格波动等经营风险。这些风险可能导致企业盈利能力下降,进而影响股票价格。

四、什么是乡村振兴

乡村振兴是中国政府为推动农村经济社会发展而提出的一项重要战略。它旨在通过发展现代农业、加强农村基础设施建设、提升农民生活水平等措施,实现农村经济的全面振兴。

1. 产业振兴

产业振兴是乡村振兴的重中之重。通过发展农产品加工业、乡村休闲旅游业等产业,提升农村经济收入,促进农民增收致富。同时,加强农业科技创新,提高农业生产效率和质量。

2. 人才振兴

人才是乡村振兴的关键。通过引进和培育各类人才,提升农村人力资源质量。加强农民技能培训,培养新型职业农民,为乡村振兴提供智力支持。

3. 文化振兴

文化振兴是乡村振兴的重要组成部分。通过保护和传承乡村文化,提升乡村的文化软实力。加强农村精神文明建设,推动乡村文化繁荣和发展。

4. 生态振兴

生态振兴是乡村振兴的基础。通过推进生态文明建设,改善农村人居环境,提升农村居民的生活质量。加强农村环境治理和保护,促进农村可持续发展。

5. 组织振兴

组织振兴是乡村振兴的保障。通过加强基层党组织建设,提升乡村治理能力。完善乡村治理体系,推动乡村全面振兴。

五、总结

乡村振兴板块股票作为投资农村经济发展的一种方式,具备一定的投资价值和潜力。投资者在选择乡村振兴板块股票时,需关注企业的战略定位、市场潜力及政策影响等因素,并充分评估投资风险。同时,了解乡村振兴的深刻内涵和多方面要求,有助于投资者更好地把握投资机会。

}

---

2025-12-30 11:24

中央农村工作会议在京召开,习近平对做好“三农”工作作出重要指示

据新华社,中央农村工作会议29日至30日在北京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神,落实中央经济工作会议精神,分析当前“三农”工作面临的形势和挑战,部署2026年“三农”工作。 党中央高度重视这次会议。会前,中央政治局常委会会议就开好这次会议、做好“三农”工作提出明确要求。 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对做好“三农”工作作出重要指示。习近平指出,2026年是“十五五”开局之年,做好“三农”工作至关重要。要坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,锚定农业农村现代化,扎实推进乡村全面振兴,推动城乡融合发展。要毫不放松抓好粮食生产,促进良田良种良机良法集成增效,提升农业综合生产能力和质量效益。要提高强农惠农富农政策效能,促进粮食等重要农产品价格保持在合理水平,促进农民稳定增收。要持续巩固拓展脱贫攻坚成果,把常态化帮扶纳入乡村振兴战略统筹实施,守牢不发生规模性返贫致贫底线。要学习运用“千万工程”经验,因地制宜推进宜居宜业和美乡村建设,提升乡村治理和文明乡风建设水平。 习近平强调,各级党委和政府要坚持把解决好“三农”问题作为重中之重,坚持五级书记抓乡村振兴,奋发进取、真抓实干,努力把农业建成现代化大产业、使农村基本具备现代生活条件、让农民生活更加富裕美好。 会议传达学习了习近平重要指示,讨论了《中共中央、国务院关于锚定农业农村现代化、扎实推进乡村全面振兴的意见(讨论稿)》。中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中出席会议并讲话。 会议指出,习近平总书记的重要指示高屋建瓴、精辟深邃,具有很强的思想引领性和现实针对性,为做好“三农”工作进一步指明了方向,必须深入学习领会、坚决贯彻落实。 会议强调,农业农村现代化关系中国式现代化全局和成色,必须加快建设农业强国。要稳定粮油生产,加力实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动,推动粮食品种培优和品质提升。加强水利基础设施建设,强化气象监测预报预警,增强农业防灾减灾能力。促进“菜篮子”产业提质增效,提升多元化食物供给能力。加强耕地保护和质量提升,严守耕地红线,分区分类高质量推进高标准农田建设。加强农业关键核心技术攻关和科技成果高效转化应用,因地制宜发展农业新质生产力。要统筹建立常态化防止返贫致贫机制,健全常态化帮扶政策体系,接续支持欠发达地区发展,持续巩固拓展脱贫攻坚成果。要千方百计促进农民稳定增收,健全种粮农民收益保障机制。统筹做好外出务工服务保障和返乡就业创业扶持,促进农民工稳岗就业。培育壮大县域富民产业,拓展农民参与产业发展渠道和方式,健全联农带农机制。要因地制宜完善乡村建设实施机制,统筹优化乡村国土空间布局,加快补齐农村现代生活条件短板,创造乡村优质生活空间。持续整治提升农村人居环境,以钉钉子精神解决好农村改厕、垃圾围村等问题。做好农村基层组织换届选举,提高党建引领乡村治理效能。深入实施文明乡风建设工程,持续推进农村移风易俗。坚持和发展新时代“枫桥经验”,及时化解各类矛盾纠纷,维护农村稳定安宁。要进一步深化农村改革,全面开展第二轮土地承包到期后再延长三十年整省试点,规范有序做好农村各类资源盘活利用,创新乡村振兴投融资机制,不断增添乡村发展动力活力。 会议强调,要加强党对“三农”工作的全面领导,提高各级党政干部抓“三农”工作本领,强化乡村振兴责任制落实,扎实推动各项任务落地见效。树立和践行正确政绩观,自觉按规律办事,充分激发干事创业活力,推动乡村全面振兴取得新进展、农业农村现代化再上新台阶。 国务委员兼国务院秘书长吴政隆主持第一次全体会议。 中央农村工作领导小组成员,各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团负责同志,中央和国家机关有关部门、有关人民团体、有关金融机构和企业、中央军委机关有关部门负责同志参加会议。

2025-12-02 16:01

农业扶持政策贯穿全年,年末还有一顶层会议将召开

2025-10-29 10:57

四川新一轮农村公路提升行动:到2027年完成投资800亿元以上,新改建农村公路3万公里

《畅行千万村四川新一轮农村公路提升行动实施方案(2025—2027年)(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到,到2027年,完成投资800亿元以上,新改建农村公路3万公里,实现乡镇通三级(三州通四级双车道)比例达90%以上,建制村通等级路达100%,较大规模自然村通硬化路比例达90%以上,具备条件的县级行政区实现农村客货邮融合发展覆盖率达100%,具备条件的乡村客运站综合服务拓展改造率达100%,具备条件的建制村通物流快递比例达100%,城乡交通运输一体化发展水平5A级的县(市、区)达80%。

2025-10-24 10:22

中共中央新闻发布会:农业农村现代化是需要优先补上的最大短版

中共中央今天(24日)上午举行新闻发布会,介绍和解读党的二十届四中全会精神。中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀介绍,农业农村现代化关系中国式现代化全局和成色,是需要优先补上的最大短版。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》强调把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,促进城乡融合发展,加快建设农业强国。(央视新闻)

2025-10-11 18:54

刘国中在四川调研时强调 一以贯之巩固拓展好脱贫攻坚成果 促进乡村全面振兴

中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中8日至11日到四川调研。他强调,要一以贯之巩固拓展好脱贫攻坚成果,长久守牢不发生规模性返贫致贫底线,促进乡村全面振兴。 刘国中强调,要坚持稳中求进、先立后破,保持过渡期后帮扶政策总体稳定,健全常态化帮扶机制,坚持五级书记一起抓,持续筑牢防止返贫致贫防线。要健全帮扶政策体系,以开发式帮扶增强内生发展动力,以社会保障体系兜牢民生底线。要支持欠发达地区加快发展,因地制宜提升基础设施和公共服务水平,发展壮大县域经济。(新华社)

2025-09-22 12:58

在第八个“中国农民丰收节”到来之际,习近平向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日祝贺和诚挚问候,强调努力建设宜居宜业和美乡村,共同奔向中国式现代化的美好未来

在第八个“中国农民丰收节”到来之际,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平代表党中央,向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日祝贺和诚挚问候。 习近平指出,今年,我们克服干旱、洪涝等自然灾害影响,实现夏粮稳产、早稻增产,粮食有望再获丰收。 习近平强调,中国式现代化离不开农业农村现代化。各级党委和政府要深入贯彻党中央决策部署,坚持农业农村优先发展,完善强农惠农富农政策,强化农业科技装备支撑,着力提升农业综合生产能力,多措并举促进农民就业和增收,扎扎实实推进乡村全面振兴。希望广大农民群众充分发挥主动性创造性,社会各界积极支持参与,努力建设宜居宜业和美乡村,共同奔向中国式现代化的美好未来。(新华社)

2025-07-24 16:40

中国人民银行、农业农村部印发《关于加强金融服务农村改革推进乡村全面振兴的意见》

《意见》提出,要加大乡村振兴重点领域的金融资源投入。一是增强粮食安全金融保障,加大对粮食主产区、产粮大县信贷资源倾斜,深化高标准农田和农田水利建设金融服务,加强农业新质生产力发展金融供给。二是持续巩固拓展金融帮扶成果,继续落实差异化金融支持政策,保持脱贫地区信贷投放力度不减。持续提升定点帮扶质效,优化联农带农金融支持模式,积极谋划过渡期后的金融帮扶机制。三是深化乡村富民产业金融服务,拓宽抵押担保方式,创新乡村“土特产”融资模式和专属金融产品,推广“一链一策”金融服务模式,丰富债券、理财等金融产品供给,支持拓宽农民增收渠道。四是提升乡村建设金融服务水平,通过投贷联动、组建银团、项目打捆打包等方式,提供多元化融资方案,支持基础设施和公共服务向乡村延伸覆盖。因地制宜提供债券融资、股权投资、基金信托、融资租赁等综合性融资服务,支持县域城乡融合发展和新型城镇化建设。五是强化金融赋能乡村治理质效,增强“农文旅”深度融合金融服务供给,用好信贷市场服务平台,赋能数字乡村发展。深入推进农村信用体系建设,提升农村基础金融服务水平。

2025-07-09 20:24

刘国中在北京调研时强调,加快农业科技创新和成果应用,实现高水平农业科技自立自强

刘国中来到北京市平谷区,深入数智农场、农业科创中心、种业企业、农业产业园、为农服务中心等,实地了解农业科技创新及成果转化、新品种培育、设施农业和高标准农田建设等情况。他强调,要坚定不移推进农业科技现代化,因地制宜发展农业新质生产力。要扎实推动种业振兴行动,围绕产业急需加快创新突破,提升种源自主可控能力,加强知识产权保护,促进种业规范发展。要聚焦农业机械化短板,加强先进适用农机具研发推广,积极探索设施农业、植物工厂、合成生物等现代生产模式,不断提高农业生产效率和效益。要大力推进粮油作物大面积单产提升行动,加强各类技术集成应用和高标准农田建设,促进粮食和重要农产品稳产高产。要积极推动大数据、人工智能等先进技术在农业领域的应用,以数字化赋能现代农业发展。

2025-04-30 10:07

事关广大农民利益,农村集体经济组织法5月1日起施行

《中华人民共和国农村集体经济组织法》将于2025年5月1日起施行。农村集体经济组织法明确农村集体经济组织可以依法出资设立或者参与设立公司、农民专业合作社等市场主体,以其出资为限对其设立或者参与设立的市场主体的债务承担责任;国家通过财政、税收、金融、土地、人才以及产业政策等扶持措施,促进农村集体经济组织发展,壮大新型农村集体经济。业内人士认为,这将有助于各地各部门加强政策供给,促进各类要素向农村集体经济组织聚集,为农村集体经济组织发展新型农村集体经济营造更良好的政策环境,从而逐步缩小城乡差距,促进城乡共同繁荣。(新华社)

2025-03-18 10:32

习近平在贵州黔东南州考察调研

17日下午,习近平总书记在贵州省黔东南苗族侗族自治州考察了黎平县肇兴侗寨,了解当地加强基层党组织建设和社会治理、保护传承民族传统文化、推进乡村全面振兴等情况。(新华社)

2025-03-03 14:43

农业板块迎来密集催化,国内最高规格种业盛会即将开幕

2025-02-24 20:12

农业农村部部署落实中央一号文件重点工作

为深入贯彻《中共中央、国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》精神,农业农村部近日印发《落实中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴工作部署的实施意见》,部署8方面40项具体工作举措,千方百计促进农业增效益、农村增活力、农民增收入,扎实推进农业农村高质量发展。《实施意见》提出,2025年重点抓好八个方面工作。一是全方位夯实国家粮食安全根基,抓好粮食等重要农产品稳产保供。二是巩固拓展脱贫攻坚成果,守住不发生规模性返贫致贫底线。三是持续提升农业物质装备水平,增强农业科技创新体系整体效能。四是推进农业发展全面绿色转型,促进农业高质量发展。五是持续壮大乡村特色产业,着力拓宽农民增收致富渠道。六是持续提升乡村建设和乡村治理水平,扎实建设宜居宜业和美乡村。七是进一步深化农村改革,激发农业农村发展活力。八是强化要素体制机制保障,推动各项任务落地见效。

2025-02-23 18:08

《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》发布

文件指出,支持发展智慧农业,拓展人工智能、数据、低空等技术应用场景。加大中央预算内投资、超长期特别国债和地方政府专项债券对农业农村领域重大项目建设的支持力度。

2025-01-26 17:54

上海:推进“张江种谷”“上海农业科创谷”“长三角农业硅谷”建设

上海市农业农村委员会等三部门发布《关于进一步加快推进本市乡村人才振兴的实施意见》,提出加大涉农科技创新平台的引育力度,加快培育一批掌握核心技术的涉农科技创新型企业。推进“张江种谷”“上海农业科创谷”“长三角农业硅谷”建设,推动形成贯通上下游的新型创新架构。(上证报)

2025-01-26 09:32

上海:实施乡村振兴领域优秀博士后创新计划 建设高潜力创新人才“蓄水池”

上海市农业农村委员会等部门印发《关于进一步加快推进本市乡村人才振兴的实施意见》。其中提到,以增强农业科技创新驱动力,加快培育新质生产力为目标,聚焦生物育种、生物制造、温室和植物工厂等新赛道引育人才。按照“量身定制、一团队(或人)一策”原则,引育一批高水平科技创新人才及团队,建立关键人才特殊调配机制和全链条服务机制,探索实施以信任为前提的领军人才负责制,赋予人财物等科研资源自主支配权。强化用人主体在人才引育中的主体地位,加快培育一批跨学科、复合型科研骨干和学术带头人。以“人才+项目”的形式,加快培育一批高水平青年科技人才。实施乡村振兴领域优秀博士后创新计划,建设高潜力创新人才“蓄水池”。鼓励加大基本科研业务费对职业早期青年科技人才的稳定支持力度。探索开展农业技术经理人队伍建设。

| ID | 股票名称 | 涨幅% | 现价 | 换手率% | 总市值 | 炒作逻辑 |

|---|

-

VIP复盘工具

- 更多复盘工具

- 股票复盘百科

-

股票复盘知识

- 捕捉涨幅榜中的牛股:投资者的高效选股策略

- 中短线操作的安全策略与实战技巧

- 拉升前的微妙动作:主力意图深度解析

- 个股急速探底中的智慧抄底策略

- 股市淘金:揭秘炒股高手的黄金法则与实战智慧

- 掌握股市反弹黄金法则:十种情况投资者需谨慎行事

- 散户炒股的智慧之道:九条实战建议深度解析

- 实用看盘技巧:精准捕捉市场脉搏的11大策略

- 散户股市指南:11条黄金法则助你横扫股市

- 炒股需警惕的十五个坏习惯

- 精通MACD策略:60分钟买卖法与底部三金叉及第二红波实战精髓

- 分歧期股市操作智慧:精准布局,稳健前行

- 掌握集合竞价策略,精准把握股市起跑点

- 探寻“明日之星”股:解锁潜力股的十大黄金法则

- 散户炒股常犯的八种错误及应对策略

- 顺势而为,智取股市:巧妙换股实战策略解析

- 精准识别风险信号:投资者如何应对三类高危个股

- 操盘手的真相:光环背后的艰辛与挑战

- 基本面分析实战指南:四步筛选优质股

- 股市创新低,投资者的五大应对策略

当前版本:V3.0

VIP复盘网

VIP复盘网