扫码体验VIP

扫码VIP小程序

保健品:保健品板块是指在股票市场中,与保健品相关的上市公司所形成的行业板块。这些公司主要从事保健食品、保健药品、保健化妆品及保健用品的研发、生产和销售。

- 板块介绍

- 板块百科

- 板块资讯

- 强势股票

保健品:全民健康意识高涨,老龄化与年轻养生潮并行,政策力推 “健康中国”,保健品需求猛增,行业格局优化,投资潜力尽显

1、板块介绍

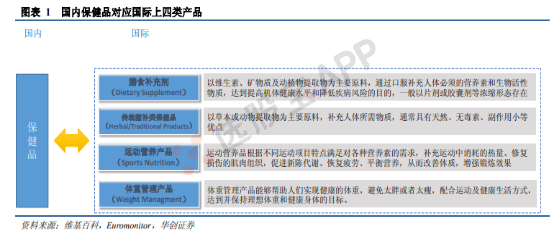

保健品是具有功能性的食品,我国的保健品对应国际上的四个品类:膳食补充剂、传统滋补品、运动营养产品、体重管理产品。保健品行业研究需要综合考虑其快消品属性中的品牌与营销、渠道、定价特性及药品属性中的批文、政策影响等方面。

我国保健品行业膳食补充剂和传统滋补品占据大头,整体增速远高于宏观经济,运动营养品子领域尤其亮眼。对标美国,我国保健品行业处于发达国家起步阶段,空间广阔,人均收入提高、老龄化、城镇化、保健意识提升是行业增长的持续推动力。

中国保健品市场规模近五年来一直保持稳步增长。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2023年中国保健品市场规模有望达到3282亿元,预计2027年有望达到4237亿元。72.0%的受访者将保健品当作营养补充剂,大多受访者明晰保健品调节人体机能的用途,对保健品的认知逐渐提高。消费者购买保健品的关注因素中,排在前三位的是功能、产品成分、产品资质,占比分别为91.7%、91.2%、88.1%。随着消费者健康意识的提升,“银发一族”和“年轻一代”将是行业增长的主要驱动人群。科技进步驱动产品和服务升级,保健品行业未来可期。

2、产业链解析

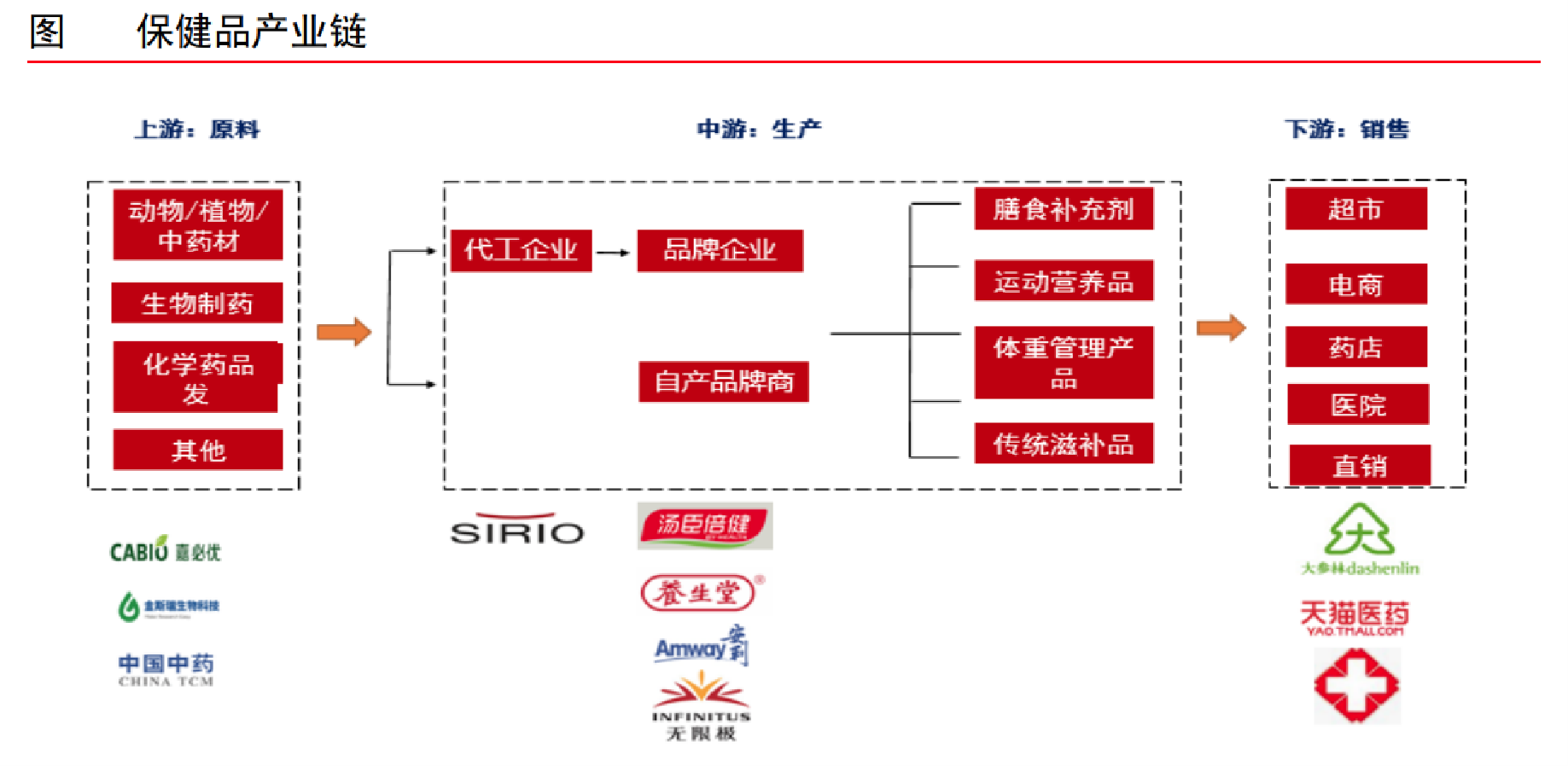

保健品产业链上游为各类原材料,主要由基础化工品生产企业和中草药提取厂商构成,原材料种类主要包括维生素、矿物质、蛋白质、动植物提取物和生物活性物质等。中游包括保健品代工厂和自产品牌商,生产出来的保健品种类繁多,主要包括膳食补充剂、运动营养品、体重管理产品和传统滋补类产品。下游销售渠道主要包括直销和非直销。直销是指保健品企业通过各级销售员工将商品直接销售至消费者,非直销主要包括药店、商超、电商、医院等渠道方式。

保健品板块解析与定义

股市中的保健品概念及其行业特性

股票相关名词解释:保健品板块

保健品板块是股票市场中的一个特定行业板块,主要由从事保健品相关业务的上市公司组成。这些公司业务范围广泛,涵盖了保健食品、保健药品、保健化妆品以及保健用品等多个领域。投资者可以通过购买这些公司的股票,参与保健品行业的投资,分享行业增长带来的收益。

什么是保健品:股票类百科

# 行业背景与市场规模

保健品行业近年来保持稳定增长,市场规模不断扩大。随着人们健康意识的提高,保健品已成为消费时尚,市场消费需求日益增长。特别是在老龄化社会背景下,老年人口的增长为保健品市场提供了广阔的发展空间。

# 产品分类与特性

保健食品:具有特定保健功能,适用于特定人群,以补充维生素、矿物质等营养成分为目的的食品。它们通常不具备治疗疾病的功效,但可以帮助人体维持健康状态。

保健药品:具有营养性、食物性天然药品性质,应配合治疗使用,有用法用量要求。

保健化妆品:具有化妆品的性质,同时有透皮吸收、外用内效的作用。

# 行业发展趋势

1. 人口老龄化:老年人口的增长将带动保健品市场规模的扩张。

2. 消费结构年轻化:年轻消费者开始关注健康,推动保健品市场的多元化发展。

3. 渠道变革:线上渠道取代直销和药店成为保健品销售的第一大渠道,电商平台的普及使购买更加便利。

4. 政策支持:国家出台多项政策鼓励保健品行业发展创新,为行业提供了良好的生产经营环境。

# 相关上市公司

保健品板块中的上市公司众多,包括汤臣倍健、仙乐健康、交大昂立、百合股份等。这些公司在保健品行业具有较高的市场份额和品牌影响力,是投资者关注的重点对象。

总结

保健品板块作为股票市场中的一个重要行业板块,具有广阔的市场前景和增长潜力。随着人们健康意识的提高和老龄化社会的到来,保健品行业将持续保持增长态势。投资者可以通过关注保健品板块中的上市公司,把握行业增长带来的投资机会。

2025-10-29 15:58

汤臣倍健:第三季度净利润1.7亿元,同比增长861.91%

2025-10-24 16:52

东阿阿胶:第三季度净利润4.56亿元,同比增长10.27%

2025-10-04 04:00

道指收涨超200点,和标普继续创收盘历史新高

标普500指数收涨0.44点,涨幅0.01%,报6715.79点,勉强继续创收盘历史新高。 道琼斯工业平均指数收涨238.56点,涨幅0.51%,报46758.28点,继续创收盘历史新高。 纳斯达克综合指数(纳指)收跌63.545点,跌幅0.28%,报22780.506点。 纳斯达克100指数收跌107.242点,跌幅0.43%,报24785.522点。 纳斯达克生物科技指数收涨0.77%,报5076.56点。 费城半导体指数收跌0.64%,报6583.744点。 费城证交所KBW银行指数收涨0.64%,报150.79点。

2025-09-17 07:19

我科研团队刷新磷脂酰丝氨酸合成效率纪录

记者9月15日从中国农业科学院获悉,该院油料作物研究所联合国内高校成功开发出高性能固定化磷脂酶,并构建了高效的皮克林界面生物催化体系,使关键功能磷脂——磷脂酰丝氨酸的合成效率刷新世界纪录。相关研究成果日前发表在国际期刊《食品化学》上。磷脂酰丝氨酸作为细胞膜的关键活性成分,是大脑必需的营养物质。多项研究证实,它在改善老年人阿尔茨海默病症状、修复大脑损伤、提升记忆力以及改善情绪状态等方面发挥着重要作用。随着营养补充剂、功能性食品及保健品市场的持续扩大,磷脂酰丝氨酸的需求量正迅速攀升。(科技日报)

2025-08-26 04:00

标普500指数收跌27.59点,跌幅0.43%,报6439.32点。 道琼斯工业平均指数收跌349.27点,跌幅0.77%,报45282.47点。 纳斯达克综合指数(纳指)收跌47.243点,跌幅0.22%,报21449.292点

2025-08-21 19:14

东阿阿胶:上半年净利润8.18亿元,同比增长10.74%;拟10派12.69元

2025-08-19 01:32

美国三大股指悉数转涨,美国总统特朗普接见乌克兰总统泽连斯基

标普可选消费、工业、保健板块涨约0.4%,能源板块目前跌0.3%,房地产板块跌超0.4%,电信板块跌0.8%。 纳斯达克100指数的成分股中,Trade Desk涨6.1%,露露柠檬和Axon Enterprise涨3.8%,星巴克涨2.7%,Doordash涨1.9%暂时表现第五,Meta和Palantir目前至多跌2.7%,英特尔跌3%,艺电跌3.5%。

2025-08-12 00:13

标普500指数涨0.2%,刷新日高。 目前,可选消费板块涨0.65%领跑,保健和科技板块至少涨0.4%,电信板块涨0.22%,原材料板块则跌0.28%,能源板块跌0.64%。 所有成分股里,美国雅宝涨9.58%领跑,Coinbase涨6.55%表现第三,英特尔涨5.56%、特斯拉涨4.61%紧随其后,地产股BLDR则跌3.19%表现倒数第四,Diamondback Energy跌3.52%,好时跌4.89%,财捷集团跌4.94%

2025-08-08 04:00

标普500指数收跌5.06点,跌幅0.08%,报6340.00点。 道琼斯工业平均指数收跌224.48点,跌幅0.51%,报43968.64点。 纳斯达克综合指数(纳指)收涨73.27点,涨幅0.35%,报21242.70点

2025-07-23 04:00

标普500指数收涨4.02点,涨幅0.06%,报6309.62点。 道琼斯工业平均指数收涨179.37点,涨幅0.40%,报44502.44点。 纳斯达克综合指数(纳指)收跌81.49点,跌幅0.39%,报20892.69点。 纳斯达克100指数收跌116.48点,跌幅0.50%,报23063.58点

2025-07-18 15:33

嘉必优:预计上半年净利润约1.07亿元,同比增长57.61%;报告期内公司营业收入增加主要系核心产品ARA和藻油DHA销量增加所致

2025-07-18 04:00

标普500指数收涨33.66多点,涨幅0.54%,报6297.36点,突破7月10日所创收盘历史最高位6280.46点。 道琼斯工业平均指数收涨229.71点,涨幅0.52%,报44484.49点。 纳斯达克综合指数(纳指)收涨153.78点,涨幅0.74%,报20884.27点,继续创收盘历史新高

2025-07-16 04:00

标普500指数收跌24.80点,跌幅0.40%,报6243.76点。 道琼斯工业平均指数收跌436.36点,跌幅0.98%,报44023.29点。 纳斯达克综合指数(纳指)收涨37.47点,涨幅0.18%,报20677.80点,继续创收盘历史新高

2025-06-25 23:48

明晟公司MSCI北欧国家指数跌1.1%,报350.45点,创5月9日以来收盘新低。 北欧保健板块领跌。 纸张供应商斯道拉恩索(Stora Enso Oyj)跌5.0%,领跌一众成分股

2025-06-11 04:30

半导体ETF收涨将近2%,领跑美股行业ETF,标普能源板块涨约1.8%

周二(6月10日),半导体ETF收涨1.99%,能源业ETF涨1.78%,可选消费ETF、医疗业ETF、区域银行ETF至多涨1.2%,网络股指数ETF则收跌0.25%。 在标普500指数的11个板块中,能源、可选消费、保健、电信板块收涨1.77%-1.08%领跑,信息技术/科技板块涨0.46%表现靠后,工业板块跌0.44%。

| ID | 股票名称 | 涨幅% | 现价 | 换手率% | 总市值 | 炒作逻辑 |

|---|

-

VIP复盘工具

- 更多复盘工具

- 股票复盘百科

-

股票复盘知识

- 精准选股的智慧:掌握股市动态的十条黄金准则

- 实战攻略:精准捕捉涨停板的策略与技巧

- 交易的十个深刻真相:解锁盈利之门

- MACD背驰:揭秘股票买卖的关键信号

- 揭秘BOLL指标:收窄与收宽的智慧博弈

- DIFF与DEA:揭示行情走势的重要指标

- 妙捕涨停:揭秘A股涨停板操作策略与散户智慧

- 揭秘股市情绪周期:洞悉市场波动的隐形推手

- 新股民必备:深度解析九大入市法则,稳健迈向投资之路

- A股投资智慧:“4炒4不炒”策略深度剖析

- 掌握股票投资精髓,揭秘成功秘诀

- 散户陈薇的股市沉浮:三次清仓背后的故事

- MACD与KDJ的协同作战:揭秘牛散连续捕获涨停的策略

- 短线交易秘籍:早盘与尾盘高效选股策略

- 炒股智慧:老股民的经验之谈与股市生存法则

- 揭秘股市追涨秘籍:智慧与技术的双重奏响

- 捕捉涨幅榜中的牛股:投资者的高效选股策略

- 提升短线操作成功率的策略分析

- 如何在弱市中慧眼识珠,捕捉未来强势股

- 股市智胜法则:百条细则引领成功之路

当前版本:V3.0

VIP复盘网

VIP复盘网