扫码体验VIP

扫码VIP小程序

银行:股票是股份公司发行的所有权凭证,银行板块则指股市中银行类股票组成的板块。

- 板块介绍

- 板块百科

- 板块资讯

- 强势股票

银行:政策力挺银行合理息差,信贷需求回暖叠加资产质量改善,数字化转型加速,高股息优势凸显,行业发展前景向好

1、板块介绍

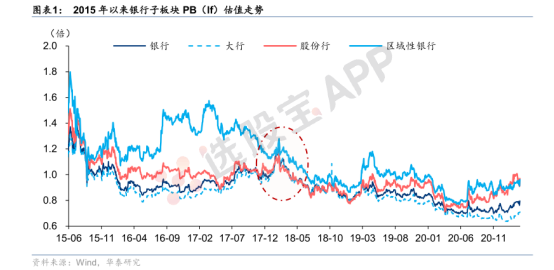

银行属于传统金融行业,从中观层面看,银行业估值水平与宏观经济相关性高度一致,我们将其归因为商业银行生息资产规模与净息差与经济周期高度相关,同时伴随资产质量波动的信用成本也是影响银行业 PB 估值的关键要素;从微观的代表银行看,经济危机的发生对投资稳健、风控严格的商业银行造成的负面效应较小,盈利水平波动并不剧烈,并且有机会在危机期吞并大型银行,扩张资产规模;投资激进的银行在危机期承受比金融市场更加剧烈的波动,但在随着经济的复苏,其复苏的速度比稳健经营的银行更快。

2、银行行业盈利模式

资产发放端的收益和收集端的成本之差就成了银行的主要收入。所有银行的一切经营上的有效努力都可以归结于五个方面:1、提高资产端收益率;2、降低资金成本;3、降低资产端的资金回收风险(信用风险);4、防止出现挤兑(流动性风险);5、满足监管要求(合规风险)。

在不考虑资产端信用风险的情况下,衡量银行盈利能力的主要指标有两个,即净利差和净息差。相比净利差,净息差还考虑了生息资产和计息负债的相对规模。而净利差直接反应银行的收益端和成本端的息差,较净息差指标更为原始,更能体现出整个行业的盈利水平变动。

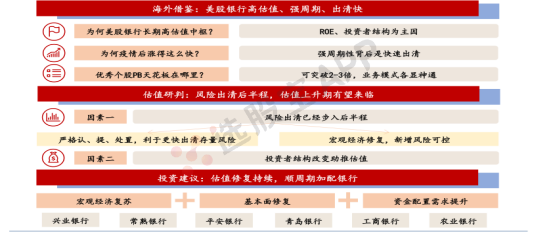

3、中美银行板块估值对比

疫情后美国银行股PB估值已迅速升至1.3倍,背后的逻辑是风险快速出清,银行股展现了很强的顺周期属性。目前A股上市银行已步入风险出清后半程,尤其是经历2020年的严认定、强计提、多处置之后,结合投资者结构改变,本轮板块估值有望回到1倍PB以上,接近2018 年初(板块PB估值约1.2倍)。大行顺周期特征更显著,利润增速显著上行,机构认为银行股PB有望向1倍以上修复。

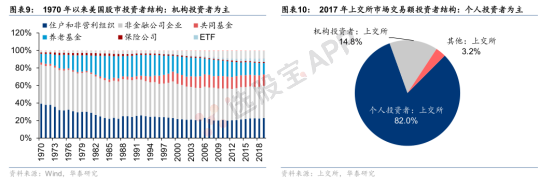

目前标普500银行指数PB达1.3倍,较A股银行溢价近70%,优质个股PB突破2-3倍。同时,美股银行强周期、高弹性,后疫情时代估值迅速修复,板块PB在20年3月跌至0.7倍低谷(接近同期A股银行),而近1年以来涨幅空间已高达 89%,中美估值差距被重新拉开。美股银行高估值中枢源于ROE较高、机构投资者主导市场,而疫情后快速修复是源于风险剧烈出清机制,轻装上阵后快速修复。

通过将银行过去十年的pb数据进行百分位分析,从2020年开始,银行的整体估值水平偏低,目前处于历史低位,中长期视角来看,未来的估值修复空间较大。

银行板块作为典型顺周期行业,当前资产质量指标改善趋势明朗。一方面2020年疫情背景下,银行业对不良资产严格认定,拨备计提力度和不良处置力度显著上升,助存量风险不断出清,尤其是给予优质银行股系统风险出清的机会;另一方面,由于企业偿债能力提升、零售风险拐点已现,预计新增风险较为可控。对比历史经验,当前风险出清逐步进入后半程,估值进入提升阶段。贷款利率上行驱动息差企稳、投资者国际化和机构化趋势则有望进一步催化银行股估值修复行情。

4、资金结构改变和人民币升值助推估值

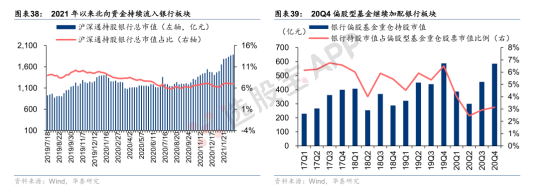

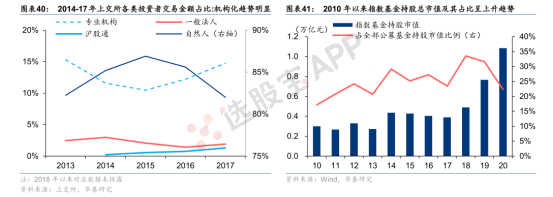

国际化+机构化+被动化,A 股三大资金配置趋势有望助推银行板块估值提升。第一,监管加快推进资本市场高水平双向开放,境外资金入市的便利程度显著提升,北向资金在市场

的重要性处于快速提升通道,未来QFII/RQFII仍有广阔发展空间,有望带动A股投资风格与国际趋同,2021 年以来北向资金不断流入银行股。

第二,监管多举措引导中长期资金入市,保险、社保、养老金、银行理财等资金地位不断提升,A 股迎来机构投资者的增量资金。

第三,近十余年来被动管理的指数型资金加速崛起,对标海外目前仍有一定提升空间(2019年末国内指数基金持股市值占股市总市值比例为 1.3%,而美国则为 15%)。以上三类资金均更为青睐高稳定度、高股息率、高流动性的银行股。2020 年以来三大资金配置趋势愈发明确,未来有望为银行板块估值提升提供有力动能。

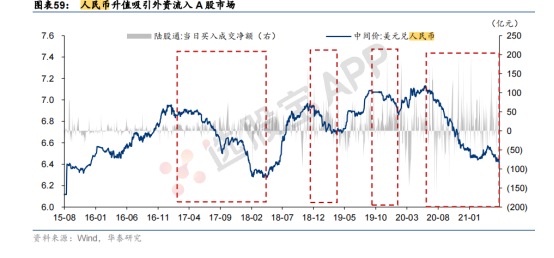

人民币升值趋势下,吸引外资流入 A 股市场,外资银行板块持仓市值有望稳步提升。在国际化和机构化资金配置趋势下,境内资本市场的投资风格有望与海外趋同,叠加保险、社保、养老金、银行理财等机构资金地位不断提升,机构资金银行股持仓比例有望稳步提升,为银行板块估值修复提供有力动能。

5、利率市场化改革

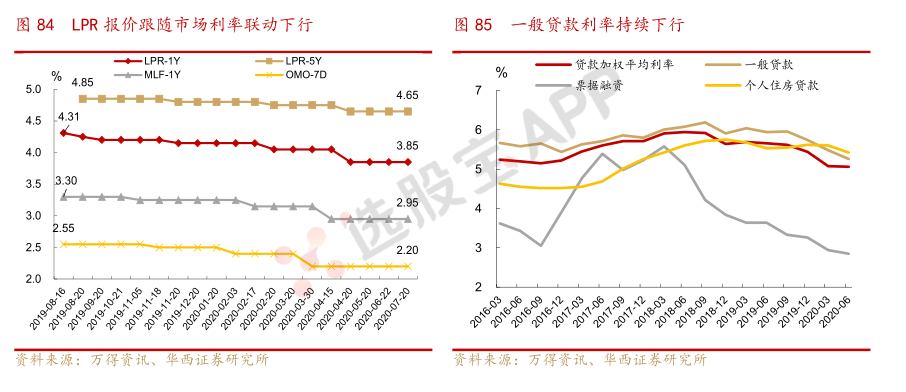

贷款利率锚定LPR,应用场景“先增量后存量”。2019 年 8 月,央行发布利率市场化改革新规,宣布“银行新发放贷款中主要参考 LPR 定价,并在浮动利率贷款合同中采用 LPR 作为定价基准”以来,货币政策利率→LPR→贷款实际执行利率的传导路径打通。

利率市场化改革后,央行主要通过下调公开市场逆回购(OMO)利率、中期借贷便利(MLF)利率等措施引导市场利率下行,各报价行在政策利率基础上加点报价,从而贷款利率可以对市场利率下行予以更多反映,LPR报价市场化的程度明显提升,市场也逐渐形成了LPR跟随MLF利率同步调整的预期。

机构认为,未来随着存量贷款LPR定价转换的完成,后续推进存款利率市场化深水区改革的窗口期或打开,主要基于以下几个方面:

首先,2020年以来逆周期调节政策叠加疫情影响,货币政策处于宽松周期,政策利率持续调降,市场利率持续下行并趋近存款基准利率;1)上半年隔夜Shibor多次降至1%以下,与活期存款监管基准利率差距在 4 月底逼近 31BP。2)同时,三个月的同业存单的发行利率降至 1.5%-2%的区间,成本低于部分长期限的定期存款利率。其次,资管新规下表外刚兑逐渐打破的背景下,市场利率下行叠加债市调整,部分4-6月新发理财累计净值跌破1;货基及银行“类货基”现金管理类理财产品收益率也不断下台阶,6 月余额宝七日年化收益率降至1.31%,创历史新低,已经低于1.5%的1年期存款基准利率,更显著低于大额存单利率,一定程度上也倒逼存款回流银行体系。存款脱媒现象较之前有明显的缓解。再者,猪价上涨引发的结构性通胀已接近尾声,CPI增速见顶,资本外流的压力也减轻。低通胀下,居民的财富管理需求也较为温和。

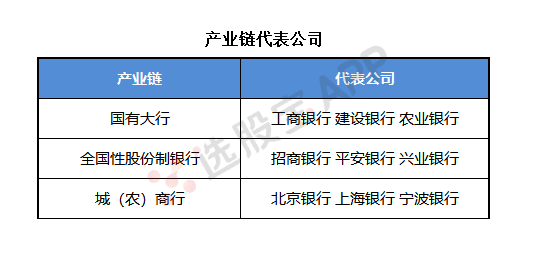

6、产业链核心公司

银行板块与股票、银行的全面解析

了解股票与银行的基本概念及其关联

名词解释

股票:股票是股份公司发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金,发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。股票代表股东对公司的所有权和权益,可以转让和买卖。

什么是银行

定义与性质

银行是经营存款、贷款、汇兑、储蓄等业务,充当信用中介和支付中介的金融机构。银行在金融体系中扮演着至关重要的角色,为经济和社会发展提供资金支持。

业务范围

银行的主要业务包括吸收公众存款、发放贷款、办理票据贴现、外汇业务、发行金融债券、承销政府债券等。此外,银行还提供信用证服务、担保服务、代理收付款项及代理保险业务等多元化金融服务。

银行板块与股票市场

在股票市场中,银行板块通常指由多家上市银行组成的股票集合。这些银行股票的价格波动受到多种因素的影响,包括宏观经济状况、货币政策、银行自身业绩等。

国际化与金融服务

许多大型银行还拥有广泛的海外分支机构网络,为全球客户提供金融服务。银行的国际化程度不断提高,进一步提升了其在全球金融市场的影响力。

总结

股票是股份公司发行的所有权凭证,代表股东对公司的所有权和权益。而银行作为金融机构,在金融市场中发挥着关键作用。两者虽然不同,但共同构成了金融市场的基石。通过了解股票与银行的基本知识,投资者可以更好地把握市场机遇,做出明智的投资决策。

2026-02-13 05:28

网络股指数ETF收跌超3.5%,领跌美股行业ETF,标普科技板块跌超2.6%

周四(2月12日),网络股指数ETF收跌3.53%,科技行业ETF、全球科技股指数ETF、半导体ETF至多跌2.63%,银行业ETF跌1.55%。 标普500指数的11个板块中,信息技术/科技板块收跌2.65%,能源板块跌2.17%,金融、可选消费、原材料、电信、工业板块至多跌1.99%,日用消费品板块涨1.28%,公用事业板块涨1.5%。

2026-02-13 05:00

标普500指数收跌108.71点,跌幅1.57%,报6832.76点。 道琼斯工业平均指数收跌669.42点,跌幅1.34%,报49451.98点。 纳斯达克综合指数(纳指)收跌469.319点,跌幅2.04%,报22597.148点。 纳斯达克100指数收跌513.649点,跌幅2.04%,报24687.612点。 纳斯达克生物科技指数收跌1.06%,报5860.67点。 费城半导体指数收跌2.50%,报8084.70点。 费城证交所KBW银行指数收跌3.21%,报165.91点。 道琼斯KBW地区银行

2026-02-12 16:10

华夏银行业绩快报:2025年净利润272亿元,同比下降1.72%

2026-02-12 05:00

标普500指数收跌0.34点,跌幅0.00%,报6941.47点。 道琼斯工业平均指数收跌66.74点,跌幅0.13%,报50121.40点。 纳斯达克综合指数(纳指)收跌36.007点,跌幅0.16%,报23066.467点。 纳斯达克100指数收涨73.623点,涨幅0.29%,报25201.261点。 纳斯达克生物科技指数收涨0.44%,报5923.25点。 费城半导体指数收涨2.28%,报8291.862点。 费城证交所KBW银行指数收跌1.80%,报171.41点。 道琼斯KBW地区银行指数收跌

2026-02-11 17:37

中国银行:积存金产品最小购买金额由950元调整为1200元

中国银行将于2026年2月12日起调整积存金产品的购买条件。按金额购买积存金产品或创建积存定投计划时,最小购买金额由950元调整为1200元,追加购买金额维持200元整数倍不变。已在执行中的定投计划不受影响。按克重购买积存金产品或创建积存定投计划时,最小购买克重维持为1克不变,追加克重维持为1克整数倍不变。

2026-02-11 05:25

生物科技指数ETF收跌超1.3%,领跌美股行业ETF

周二(2月10日),生物科技指数ETF收跌1.32%,区域银行ETF跌1.06%,银行业ETF跌0.86%,科技行业ETF、半导体ETF、全球科技股指数ETF、能源业ETF至多跌0.56%,可选消费ETF涨0.66%。 标普500指数的11个板块中,电信板块收跌0.84%,金融板块跌0.75%,信息技术/科技跌0.58%,原材料、房地产、公用事业板块至少涨1.29%。

2026-02-11 05:00

标普500指数收跌23.01点,跌幅0.33%,报6941.81点。 道琼斯工业平均指数收涨52.27点,涨幅0.10%,报50188.14点。 纳斯达克综合指数(纳指)收跌136.196点,跌幅0.59%,报23102.474点。 纳斯达克100指数收跌140.503点,跌幅0.56%,报25127.638点。 纳斯达克生物科技指数收跌1.22%,报5897.50点。 费城半导体指数收跌0.68%,报8107.133点。 费城证交所KBW银行指数收跌1.05%,报174.55点。 道琼斯KBW地区银行指

2026-02-10 06:15

香港金管局向银行提供的隔夜借款升至三个月高位

官方数据显示,香港金管局提供的隔夜借款周一升至三个月高位。 香港金管局通过所谓的贴现窗口借出了11.8亿港元,为11月10日以来最高。 港元隔夜Hibor周一下跌2个基点至1.85%。

2026-02-10 05:00

标普500指数收涨32.52点,涨幅0.47%,报6964.82点。 道琼斯工业平均指数收涨20.20点,涨幅0.04%,报50135.87点。 纳斯达克综合指数(纳指)收涨207.457点,涨幅0.90%,报23238.67点。 纳斯达克100指数收涨192.369点,涨幅0.77%,报25268.141点。 纳斯达克生物科技指数收跌0.17%,报5970.10点。 费城半导体指数收涨1.42%,报8162.58点。 费城证交所KBW银行指数收涨0.16%,报176.40点。 道琼斯KBW地区银行指数收

2026-02-07 05:00

中概股九紫新能收涨约43%,世纪互联涨超10%,小马智行涨超9%,阿里涨3%

纳斯达克金龙中国指数收涨3.71%,报7808.54点,本周累计上涨0.99%。 热门中概股里,世纪互联收涨10.67%,小马智行涨9.40%,万国数据涨8.88%,蔚来涨7.23%,理想涨6.63%,文远知行涨6.11%,再鼎医药涨6.01%,亿航智能、金山云、百度至多涨5.77%,小鹏、阿特斯太阳能、B站、百胜中国至多涨4.98%,携程涨3.57%,阿里巴巴涨3.01%,华住、京东、腾讯音乐、蔚来、Boss直聘、网易至多涨2.83%,中通快递、贝壳、亚朵、汽车之家、大全新能源至多涨1.95%,新东方涨0.88%,名创优品则收跌0.68%。 此外,九紫新能涨42.74%,比特数字涨19.60%,数海信息涨19.54%,新蛋涨18.93%,第九城市涨15.41%,Rich Sparkle涨12.29%,燃石医学涨11.04%,禾赛涨9.94%,比亚迪ADR涨4.87%,小米集团ADR涨4.63%,拼多多涨3.65%,腾讯控股涨2.33%,美团ADR涨0.67%。 ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收涨3.16%,本周累跌3.58%,延续上周跌3.39%的表现; 中概互联网指数ETF(KWEB)收涨2.82%,本周累跌3.02%,延续上周跌1.45%的表现; XtrackersHarvest中证50(ASHS)收涨1.93%,本周累跌0.49%,延续上周回撤3.30%的表现; 德银嘉实沪深300指数ETF(ASHR)收涨1.45%,本周累涨0.72%。

2026-02-07 05:00

道指首次突破5万点整数位心理关口,收盘狂飙超1200点

标普500指数收涨133.90点,涨幅1.97%,报6932.30点。 道琼斯工业平均指数收涨1206.95点,涨幅2.47%,报50115.67点。 纳斯达克综合指数(纳指)收涨490.627点,涨幅2.18%,报23031.213点。 纳斯达克100指数收涨527.082点,涨幅2.15%,报25075.772点。 纳斯达克生物科技指数收涨3.00%,报5980.36点。 费城半导体指数收涨5.70%,报8048.624点。 费城证交所KBW银行指数收涨2.73%,报176.13点。 道琼斯KBW地区银行指数收涨1.70%,报142.30点,突破2022年1月14日所创收盘历史最高位139.97点和当年1月18日所创盘中历史最高位140.11点。

2026-02-07 03:23

道指历史上首次突破5万点关口

道琼斯工业平均指数涨穿50000点整数位心理关口,创盘中历史新高,当前涨1096点,涨幅2.24%;成分股英伟达维持涨7.3%的表现,卡特彼勒涨6.3%,高盛涨4.3%,3M涨4.3%,安进涨3.5%,沃尔玛涨2.7%。 标普500指数目前涨1.73%,纳指涨429.368点涨幅1.9%,纳斯达克100指数涨460点涨幅1.87%,生物科技指数涨2.7%,半导体指数涨5.5%,银行指数涨2.9%,小盘股指涨3.3%。

2026-02-06 22:34

半导体ETF涨2.21%,在美股盘初领跑行业ETF,航空业ETF、生物科技ETF、科技行业ETF、金融业ETF、银行业ETF等至少涨约1.2%。 标普科技板块涨2.15%,工业、金融、房地产、原材料、保健板块涨超1%,可选消费板块跌2.82%

2026-02-06 05:00

纳指收跌将近1.6%,道指跌约600点,生物科技指数跌超2%

标普500指数收跌84.32点,跌幅1.23%,报6798.40点。 道琼斯工业平均指数收跌592.58点,跌幅1.20%,报48908.72点。 纳斯达克综合指数(纳指)收跌363.993点,跌幅1.59%,报22540.586点。 纳斯达克100指数收跌342.548点,跌幅1.38%,报24548.69点。 纳斯达克科技市值加权指数收跌1.47%,报2243.6318点。 纳斯达克生物科技指数收跌2.06%,报5805.98点。 罗素2000指数收跌1.79%,报2577.646点。 标普中盘股400指数收跌0.48%,纳斯达克美国中等市值指数跌1.03%。 费城半导体指数收跌0.06%,报7614.638点。 费城证交所KBW银行指数收跌1.06%,报171.46点。 道琼斯KBW地区银行指数收涨0.03%,报139.93点,继续逼近2022年1月14日所创收盘历史最高位139.97点。 恐慌指数VIX收涨16.79%,报21.77,北京时间23.34曾达到23.10。

2026-02-06 02:44

Anthropic发布擅长金融研究的新AI模型,金融服务股应声下跌

Anthropic法律服务工具引发的软件股大跌尚未平息,该公司周四又发布了其最强人工智能(AI)模型的新版本,主要用于执行金融研究。该公司称,这款名为Claude Opus 4.6的版本能够检视企业数据、监管备案文件和市场信息,并生成详细的金融分析报告,通常这类工作通常需要人工耗时数天才能完成。此外,Opus 4.6还将提升一系列其他办公功能,包括制作电子表格和演示文稿,以及软件开发。 该消息发布后,金融服务公司股价应声下跌,FactSet Research Systems Inc.跌幅一度高达10%,标普全球、穆迪和纳斯达克股价也均大幅走低。

| ID | 股票名称 | 涨幅% | 现价 | 换手率% | 总市值 | 炒作逻辑 |

|---|

-

VIP复盘工具

- 更多复盘工具

- 股票复盘百科

-

股票复盘知识

- MACD指标深度解析:精准判断波动顶底的策略

- 掌握出货艺术:七大策略助你规避股市套牢风险

- 涨停板次日:精准预判,竞价策略全解析

- 基金定投实战指南:三步打造稳健投资之路

- 掌握七大秘诀,精准捕捉飙升个股

- K线组合阳线夹击阴线形态的实战案例分析与注意事项

- 掌握涨停狙击策略:原理与实战技巧全解析

- 资深股民的智慧:深度解析股票投资九大策略

- 揭秘超级主力筹码运作模式:跟随市场巨头,把握涨停先机

- 熊市探秘:三阶段深度剖析与市场心理演变

- 股市情绪周期深度剖析与实战策略

- 量价收缩:精准把握买入时机的关键

- 温州炒股传奇:王建波的股市风云录

- 揭秘股市盈利秘诀:精准把握一买就涨的技巧

- 掌握股市脉动:深度解析股票及大盘涨跌图

- 炒股之路:CCI指标实战解析与心态调整

- 智慧解套:全面解析股市套牢应对策略

- 期货止损策略:精准把控,稳健前行

- 顶尖交易员的智慧之光:解锁成功交易的密钥

- 精准换股:掌握九大策略,主动性解套的艺术

当前版本:V3.0

VIP复盘网

VIP复盘网