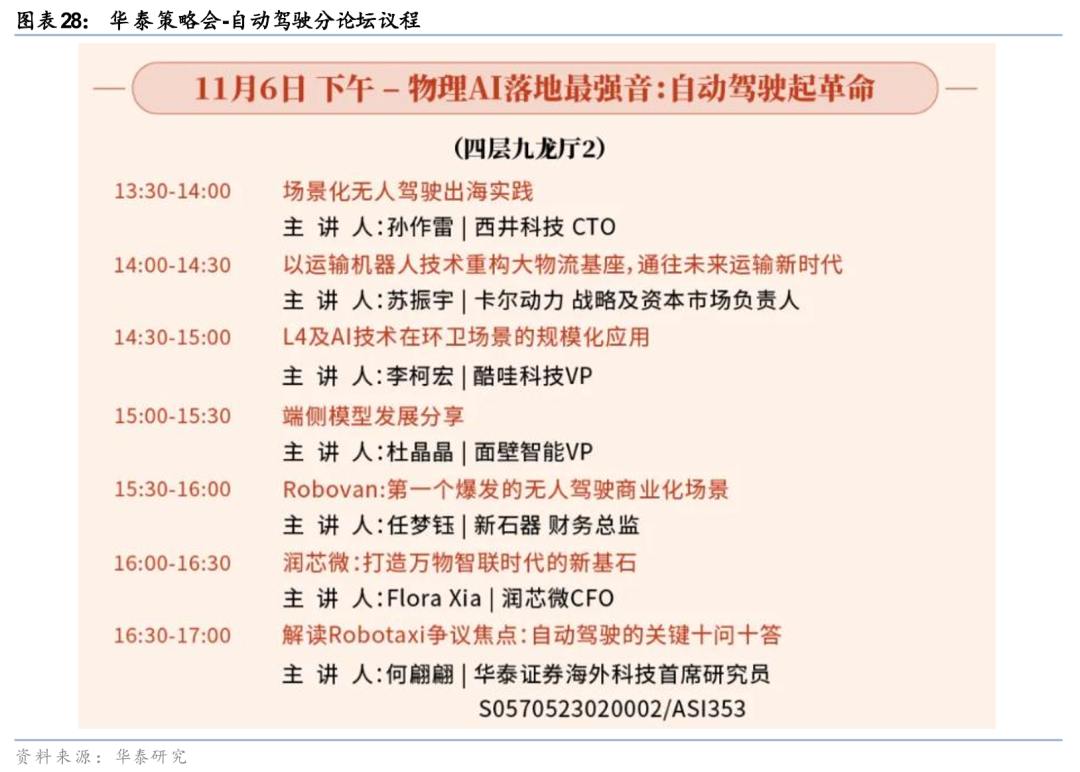

11月5-6日我们组织了2026年度投资峰会自动驾驶分论坛,邀请了六家代表性企业分享最新进展,内容涵盖港口空港运输(西井科技)、干线货运(卡尔动力)、环卫场景应用(酷哇科技)、端侧AI技术(面壁智能)、城配末端物流(新石器)和万物智联底层平台(润芯微)等多个方向。

核心亮点:

我们看到,自动驾驶的商业化征程始于矿山深处、机场港口、田间地头等封闭场域的载物之实,继而在园区及固定路线启载人之序,再到驰骋于开放通途的干线物流和末端配送,最终以Robotaxi穿梭都市为终章,这一进程验证了物理AI(Physical AI)在真实世界的落地能力。我们认为L4级自动驾驶正处于 “技术验证→商业化加速”的过渡期,呈现出三大趋势:

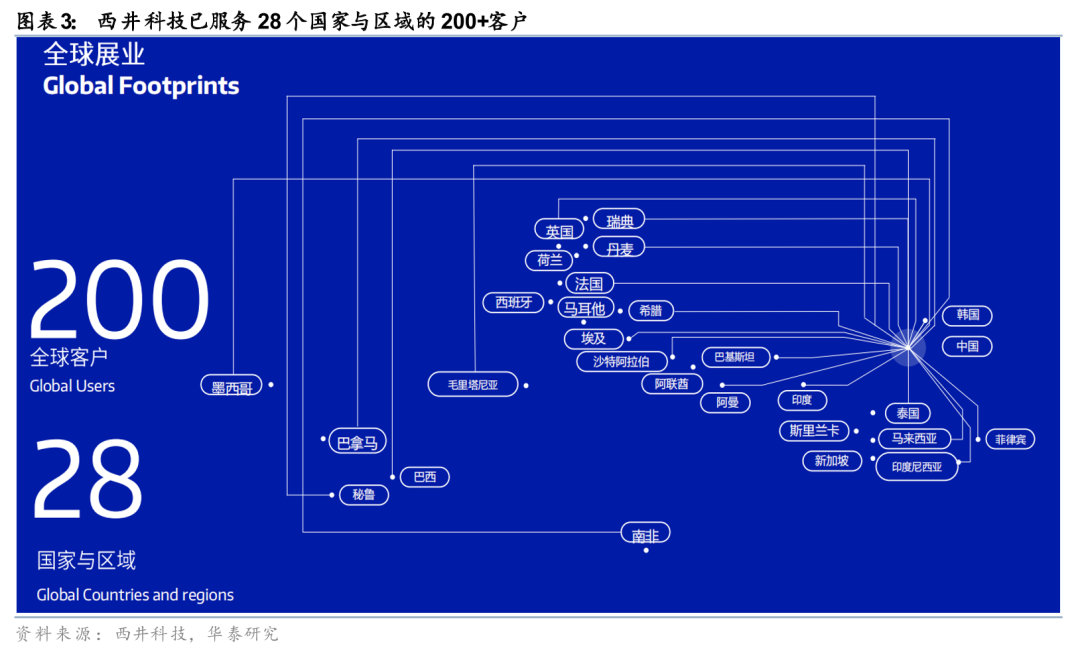

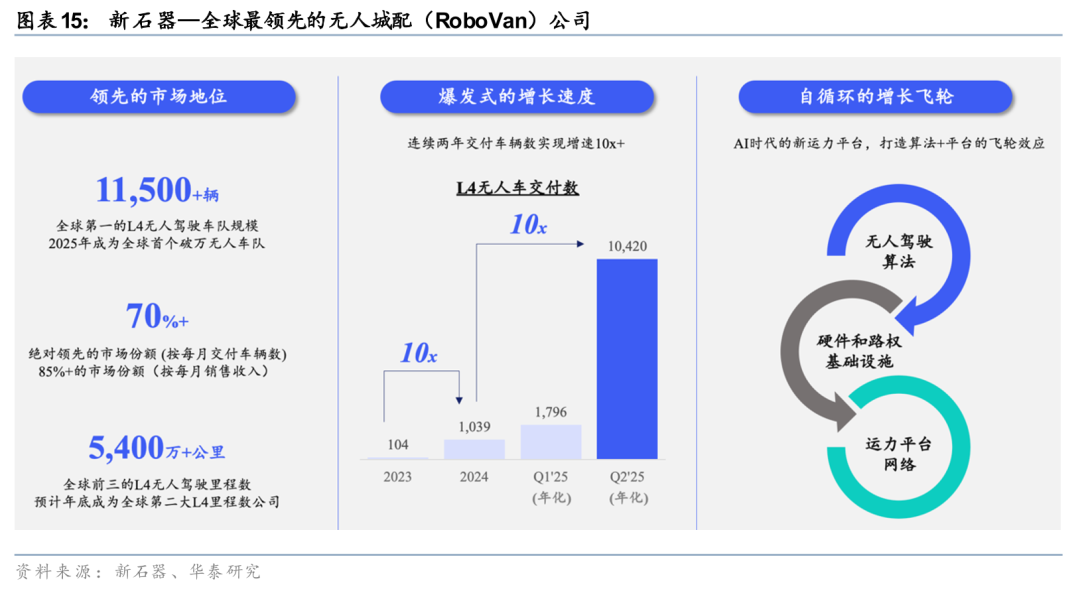

趋势一:垂直场景深耕,细分赛道各显身手。本次参会企业在场景选择上高度聚焦,形成清晰赛道分化。①城市服务领域,酷哇科技专注环卫场景,已在20余地级市运营,累计收入超20亿元;新石器聚焦城配物流,车队规模突破万台,成为全球最大RoboVan车队之一。②干线物流和港口等领域,卡尔动力首创混合智能编队,在内蒙古部署百辆级无人重卡,未来将重点沿大宗能源带进行拓展;西井科技深耕港口、空港等场景,服务全球28国200 客户,海外营收占比约60%。③底层赋能侧,润芯微以"芯片 OS AI"构建万物智联基座,覆盖4亿 手机、70万 汽车用户;面壁智能推出端侧大模型MiniCPM系列,与长安马自达、吉利银河、德赛西威等深度合作。

趋势二:商业模式正逐步验证,规模化盈利曙光初现。参会的多家企业实现从技术验证到商业闭环的突破。①酷哇科技当前已实现季度净利润回正,复购率超90%、续约单价年均增长约67%,已覆盖GDP前20名城市中的9座。②新石器青岛案例验证降本逻辑,相较传统车辆节省约70%运费,单城投放规模已超千台,计划2026年将"青岛模式"复制到十座城市。③卡尔动力年化运费收入达数亿元,通过"硬件 SaaS TaaS"轻资产转型打造"物理世界的AWS",聚焦内蒙古能源带,未来将向新疆、陕西等地拓展。④西井科技海外布局持续深化,已在英国、阿联酋、秘鲁等地交付百台级订单,2025年7月签约香港国际机场项目,正在从产品出海走向品牌出海。

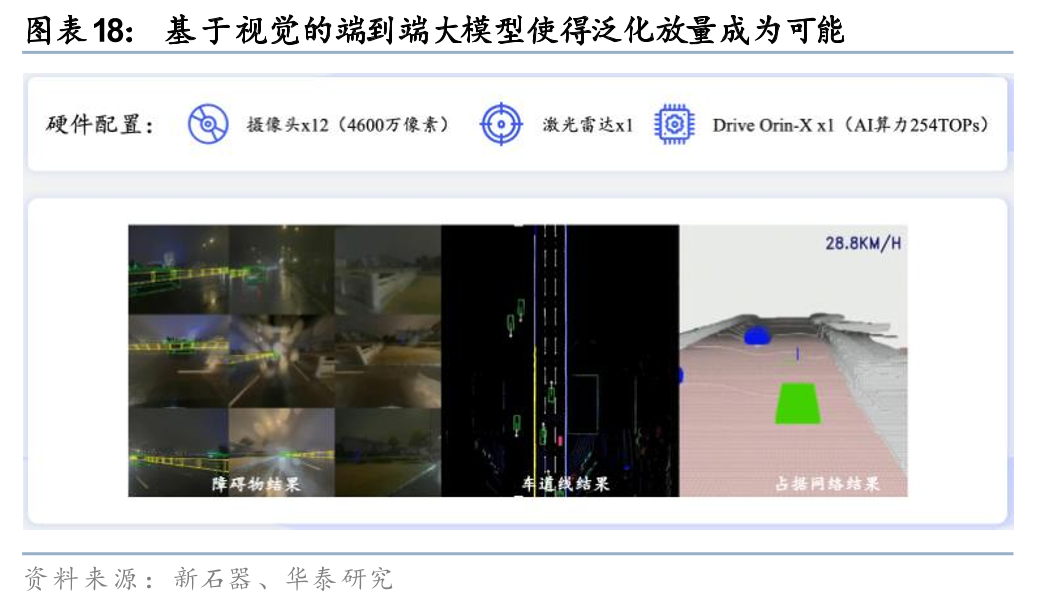

趋势三:AI技术全面赋能,技术架构迭代加速。新一轮AI技术浪潮正在重塑自动驾驶技术范式。①VLA算法/端到端架构等应用加速,新石器采用视觉端到端模型,通过12摄像头 1激光雷达 Orin-X芯片实现城配泛化;西井科技登榜NAVSIM v2全球算法榜亚军,自研WellDeepSim以生成式AI构造仿真场景;卡尔动力KargoDrive算法集成千万公里验证与千万级场景库;酷哇WorkGPT基于端到端和VLA算法实现灵活作业与多车协同。②端侧大模型实现突破,面壁智能提出端侧大模型“密度定律”,强调模型能力密度的提升,公司自2024年以来快速迭代MiniCPM轻量高性能大模型,在智能座舱、手机GUI Agent等场景落地,其中MiniCPM 4.0对标超越Qwen3、Gemma3 12B。③跨端智能协同增强,润芯微提出万物智联需跨端算力共享、云端一体OS、账号打通、AI跨端应用四大能力,已服务600 生态伙伴,有望为车端/云端/物端的智能协同提供通用基础设施。

风险提示:市场竞争加剧、监管挑战、技术落地能力不足。本报告所涉未上市或未覆盖公司,仅基于公开信息整理,不构成推荐或覆盖意见。

西井科技:聚焦商专车无人驾驶,从产品出海走向品牌出海

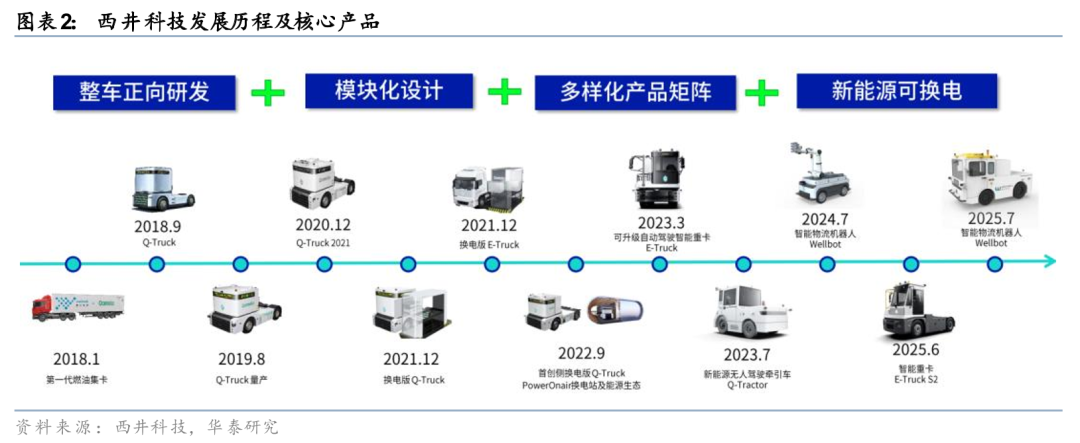

西井科技成立于2016年,是一家用AI和无人驾驶技术为用户提供智慧物流整体解决方案的科技公司,围绕“系统(调度与仿真) 车辆(Q-Truck/Q-Tractor/E-Truck/Well-bot) 补能(PowerOnair换电)”构建产品闭环,核心业务长期深耕港口、空港、陆港与工厂等多式联运集装箱物流高频场景。经过10年的发展,已经成长为拥有700 名员工的全球化团队,并跻身国家“专精特新”小巨人企业。

西井科技产品矩阵:Qomolo平台化+PowerOnai换电生态 Well-bot智能物流机器人。Q-Truck(港口/堆场/工厂):面向集装箱水平运输的无人驾驶重卡平台,支持全天候、混行作业;与港口TOS对接,融入装卸流程。Q-Tractor(空港/工厂):电动自主牵引车,适配机场ULD牵引与厂内物料搬运等场景。E-Truck(园区/厂区多用途):可升级无人驾驶智能网联新能源重卡,覆盖更广作业半径。PowerOnair:自研“智能换电”方案,约5分钟完成电池更换;配套换电站与云平台形成“车—站—云”一体化补能系统。此外特别值得注意的是,为了解决最后一公里的货物搬运问题,公司还将无人驾驶产品所积累的AI能力与具身智能相打通,研发了智能物流机器人Well-bot。

技术体系:多模态感知推理+端到端研发+生成式仿真。在弱规则工业交通生态下,西井走“多模态前融合”路线,最高可融合十路摄像头与多颗高线束激光雷达;自研双目视觉 BEV/Transformer的3D感知并公开在IROS2024发表。2024年起布局端到端(E2E)研发,采用“输出轨迹而非直接控制量”的可解释范式,2025年10月登榜全球端到端自动驾驶算法榜单NAVSIM v2亚军;面向港口风险场景训练的多模态VRM 风险感知模型,在墨西哥项目中较规则引擎可提前预警。仿真侧,西井将自研仿真从WellSim 升级到WellDeepSim,以生成式AI快速构造逼真场景。系统层面,WellFMS/调度平台已对接全球二十余种主流TOS,上行接入生产系统、下行兼容多品牌无人车辆。

商业化落地:从港口走向空港与干线枢纽,海外市场贡献约60%营收。西井科技一直深耕于TOB领域,目前,公司的产品和服务已覆盖全球28个国家和地区的200多个节点用户,海外市场贡献了约60%营收。回顾中国企业的出海历程,公司认为,中国企业出海经历了三个阶段:基于传统贸易的产品出海是起点,反哺了中国制造1.0;接着是资本出海,但终局一定是品牌出海。

1)2020年,公司以和记港口旗下的泰国林查班码头作为出海首站,与用户共同打造了业内首个有人驾驶与无人驾驶集卡不分区域、不分车道、不分船型、100%混行,且由用户独立运营的智慧港口案例。

2)2021年,公司将Q-Truck车队带到了中东阿布扎比。2025年,公司再次完成了在中东地区新一支车队的交付。

3)2023年,公司与和记港口旗下的英国菲力斯杜码头签署了100台无人驾驶新能源场内集卡的交付合同,创下了业内最大的单笔商业订单纪录,同时也是欧洲最大规模的无人驾驶车队。

4)2024年,公司在一带一路明珠项目秘鲁港成功交付新能源智能网联重卡E-Truck。同时,在中蒙边境的策克、满都拉、二连浩特、甘其毛都等口岸,公司交付了全国首个实现7×24小时跨境运输的自动驾驶通关系统。

5)2025年7月,全球第一大货运航空机场香港国际机场与西井科技签约无人驾驶牵引车项目,由西井科技自主研发的无人驾驶牵引车Q-Tractor将在香港国际机场正式落地运营,为机场内的行李及货物流转提供装载运输服务,助推香港机场智能机场建设。

卡尔动力:聚焦无人货运万亿市场,打造“物理世界的AWS”

卡尔动力由滴滴自动驾驶与鄂尔多斯集团于2021年联合孵化,专注L4级无人驾驶重卡的研发应用,致力于通过“自主机器人 操作系统 运输服务网络”重构大物流体系,已实现年化数亿元运费收入,多维度领航全球自动驾驶货运实践。2023年起公司正式独立运营,开始在干线及专线物流场景部署L4重卡;2025年公司已在内蒙古实现了L4无人货运的商业化运营,规模化部署了上百辆无人重卡,已成为全球在无人货运车队规模和运营里程上最大的企业。

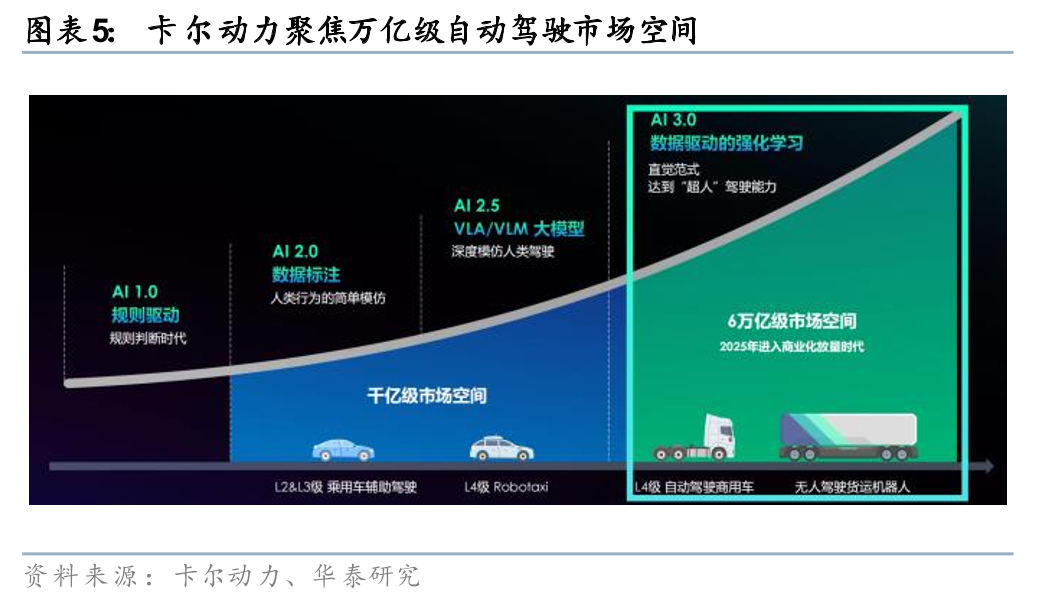

打开自驾万亿级价值空间,做公开道路“物理世界的AWS”。范式级AI技术正驱动自驾实现规则驱动向数据驱动跃迁,2025年进入商业化放量阶段。公司瞄准以L4级自驾商用车为核心的公路货运赛道,深度重塑货运市场结构,成为关键增长极。公司正持续推进由重资产向轻资产模式的战略转型,收入重心将快速转向高毛利、高增长的SaaS服务,通过无人化技术打造新货运基础设施,复刻——AWS成本下降、规模扩张、应用涌现——的增长飞轮。

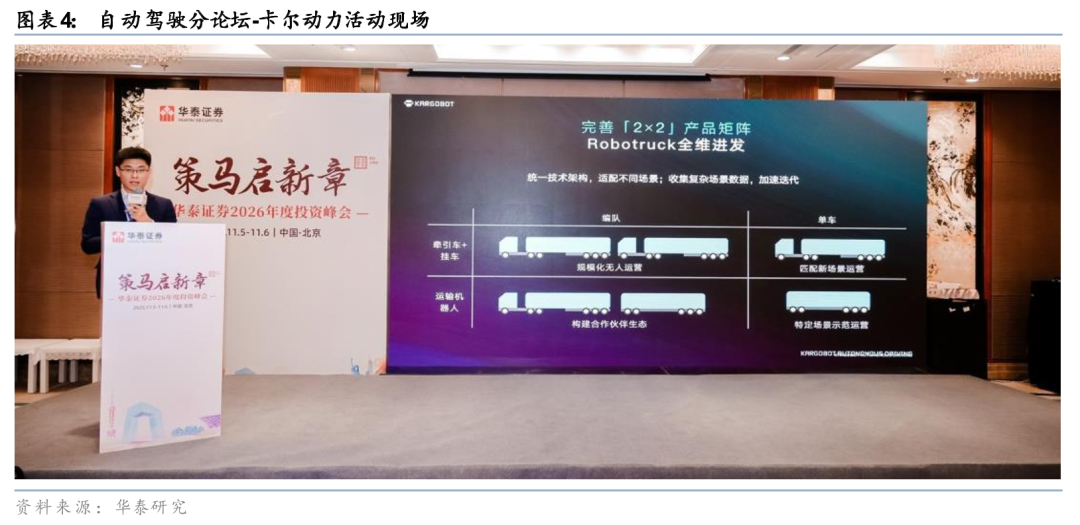

全球首创混合智能编队模式,领航“技术-商业”的正向动力循环。最初公司尝试将Robotaxi单车技术迁移至重卡,但很快发现单车无人模式无法适应干线运营场景,主要瓶颈包括:道路随机遗洒、人工收费站缴费、交警临时拦检,以及西北地区常见的牛羊群穿行等。为此公司首创混合智能无人化解决方案:由一辆搭载L2辅助驾驶系统并配备司机的头车,引领2-5辆完全无人的L4级卡车编队行驶。这一模式有效解决了先前提到的各种需要人工介入的问题。在此基础上,公司计划进一步构建编队/单车 牵引车挂车/运输机器人的Robotruck产品矩阵,提升干线效率,以统一技术架构适配不同场景;收集复杂场景数据,加速迭代,推动全维度无人化运营的规模化落地。

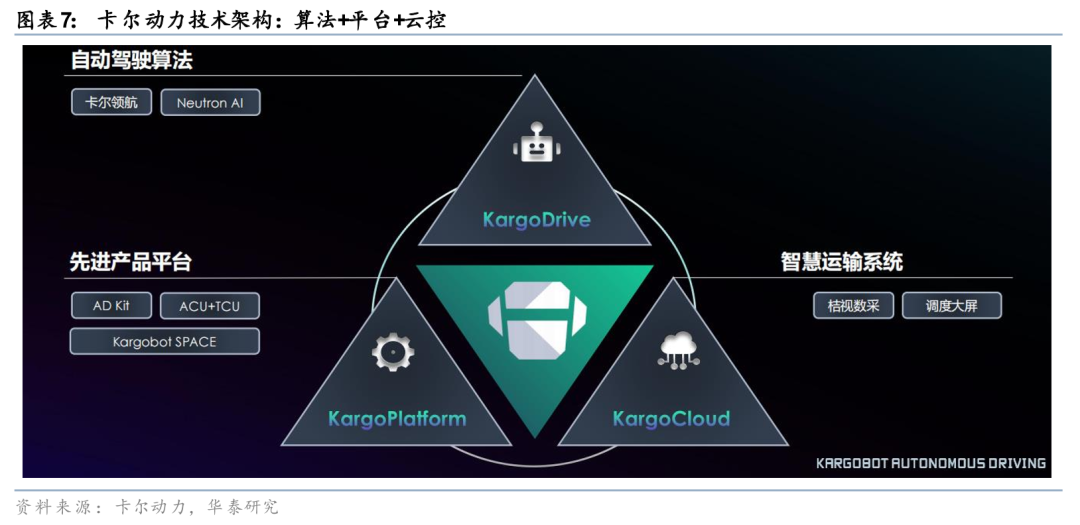

技术架构:构建“算法 平台 云控”三层技术体系。①KargoDrive算法:基于NeurionAI架构,集千万公里安全验证与千万级场景库覆盖极端场景,应用于卡车端;②KargoPlatform硬件平台:实现前装量产,为首款获工信部公告的L4重卡,支持智慧域全栈自研;③KargoCloud云端系统:整合滴滴调度能力打通云端信息,实现运力优化、风险监控与长尾场景数据反哺。

商业化进展:从单线路经济模型到多线路网络效应。当前公司主要聚焦于内蒙古西部的能源集聚带,包括新蒙线、策克线、津蒙线等运量大、道路集中、车辆多的主要干线,支持多场景运营(长途/中途/短途)与多能源适配(油/LNG/充电/换电)。根据公司介绍,未来将重点沿大宗能源带拓展,包括1)西北能源带,聚焦煤炭等大宗货物运输等场景;2)陕西、广西、四川等地布局无人货运技术,不同业态带来不同产品要求,广西侧重口岸运输,四川多为山路;3)青海、西藏等高海拔地区开展试点,解决司机缺氧、高原反应等安全痛点。

酷哇科技:L4及AI技术在环卫场景的规模化应用

酷哇科技是一家基于通用人工智能平台,为垂直场景应用提供赋能的机器人企业,战略重点是推动L4级别自动驾驶及人工智能技术在城市环卫场景的规模化应用。公司将自身的技术定位为“L4 Robot”模式,代表了自动驾驶的移动能力与机器人作业能力的深度融合。通过这种模式,酷哇科技致力于提供具身智能,即“Physical AI”解决方案,将其技术实力转化为现实世界中的具体服务。

公司目前已在全国20余个地级市实现常态化运营,并持续推进“装备制造 城市服务”一体化战略。根据酷哇科技,其环卫作业机器人系列产品目前已落地国内外50个城市和地区,累计合同金额超50亿元,累计收入超过20亿元,且当前已实现季度净利润回正,持续领跑行业规模化落地进程。在产能建设方面,公司在浙江金华永康和台州建有合计超过10万平方米的制造基地;在研发体系方面,公司在上海(徐汇/嘉定)、芜湖、长沙及西安均设有研发中心,研发团队规模超过500人,整体技术团队超过1,000人,并配套多地超算中心,形成覆盖研发、生产、运营维护的全流程能力。

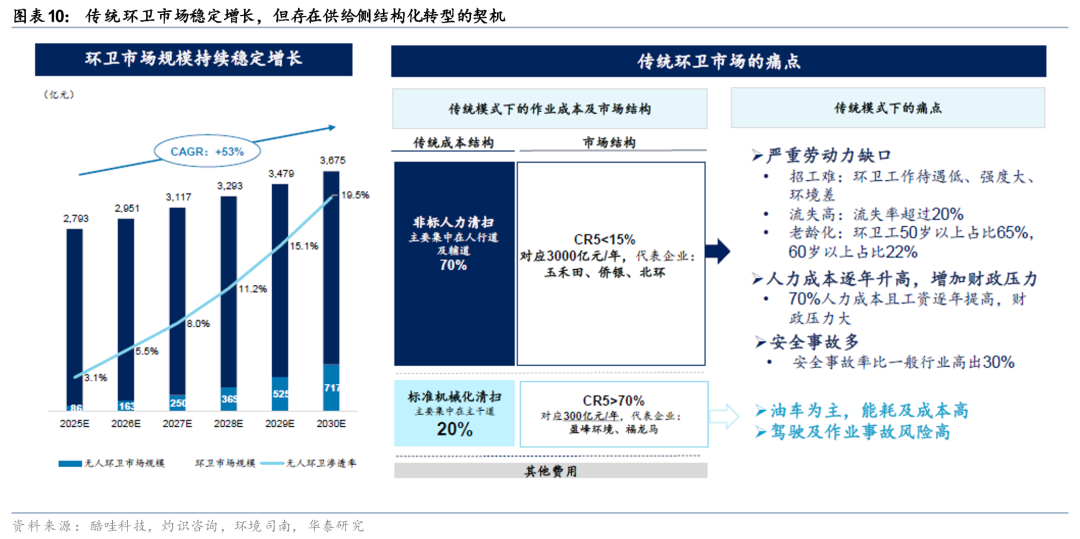

酷哇科技针对传统环卫市场痛点,提供技术驱动的供给侧转型方案。传统环卫市场规模稳定在3000亿元以上,但行业高度分散,服务运营商的市场集中度极低,前五名合计不足15%。该市场长期面临严重的结构性问题,包括劳动力缺口较大(招工难、老龄化严重、流失率超20%),人力成本高昂(占总成本70%且逐年上升),以及安全事故多发等 。

酷哇科技的切入策略高度聚焦经济发达城市。这种策略具备高度的资本效率,因为头部城市不仅占有全国约40%的环卫预算,拥有充足的财政支付能力,且其环卫服务单价更高,为无人环卫方案提供了更大的利润空间。北京、上海、广州、深圳等一线城市对自动驾驶技术普遍持更友好的政策支持态度,为酷哇的规模化落地提供了便利。

酷哇科技在经济发达城市的渗透率快速增长,目前已覆盖9个GDP前20名的城市。其商业模式的核心不在于一次性设备销售,而在于长期的服务关系,公司项目到期后的复购率超90%,并且续约项目的年平均单价增幅达到约67%。这表明客户在首次合作后,不仅选择续约,还在主动扩大采购规模和服务范围,形成了很强的客户粘性和高生命周期价值。

酷哇科技围绕其技术能力,打造了一个“全场景的环卫机器人矩阵”,旨在为城市提供覆盖所有路段的完整解决方案。该产品矩阵根据不同的作业路段和功能需求进行了清晰划分。1吨级X1独角兽清扫人行道,到3吨级X3麒麟负责辅道、18吨级浩克负责主干道,再到R0攻克“最后一平米”清洁难题。产品矩阵中除18T浩克系列的底盘外,所有核心机器人产品均由酷哇科技自研自产,凸显了其全栈式软硬件一体化的能力。公司的产品版图还在向无人小巴和具身服务机器人等领域延伸,践行其从城市场景到半开放场景的拓展路径。

面壁智能:让每一台智能设备拥有大脑

面壁智能成立于2022年8月,专注于人工智能端侧大模型研发与应用,致力于打造同等参数下性能更高、成本更低、功耗更低、速度更快的高效大模型,将高性能AI能力部署到离用户最近的终端设备上。公司提出了密度定律(Densing Law)这一技术路线,公司认为,AI的未来是“一端多云”的混合架构。在这一架构中,大量的数据处理和智能推理必须在用户设备(端)上本地执行。这是由端侧智能的三大需求决定的:1)隐私性,用户隐私数据(如家庭影像、驾驶习惯)无需上传至云端,实现隐私保护;2)实时性,摆脱网络延迟,实现全天候的实时响应;3)可靠性,即使在离线或网络不佳的情况下,核心智能依然可用。因此,面壁智能的市场切入点并非与云端巨头竞争,而是赋能边缘设备(汽车、手机、PC、机器人),这是一个亟待开发的庞大市场。

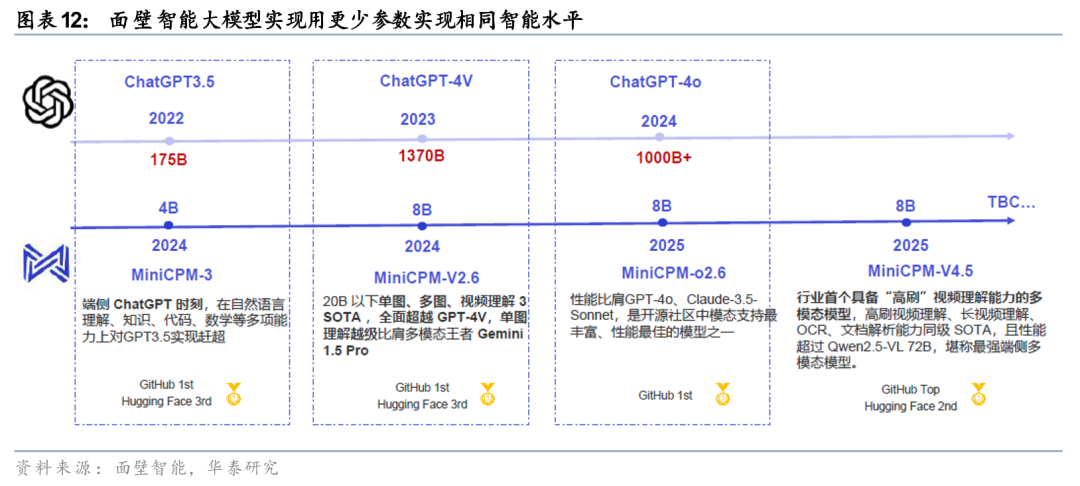

公司自2024年以来快速迭代轻量高性能大模型。2024年2月公司推出MiniCPM 1.0模型,以仅2B的参数规模、1T tokens,中英文平均成绩超越Mistral-7B;9月发布MiniCPM 3.0,以4B参数在自然语言理解、知识、代码、数学等能力上可达到GPT-3.5水平,经量化处理后内存仅为2.2GB。2025年1月推出8B参数的全球首个端侧全模态模型MiniCPM-o 2.6,整体能力可跟GPT-4o比肩;6月发布MiniCPM 4.0,为行业内首个系统级上下文稀疏化端侧模型,包括8B和0.5B两个版本,0.5B版本以2.7%的训练开销,达到一半参数、性能翻倍效果;8B版本以22%训练开销,对标超越Qwen3、Gemma3 12B;8月正式开源8B参数的MiniCPM-V 4.5多模态旗舰模型,成为行业首个具备“高刷”视频理解能力的多模态模型;9月发布VoxCPM,为0.5B参数的语音生成基座模型,在合成语音的自然度、音色相似度及韵律表现力方面均达到SOTA水平。

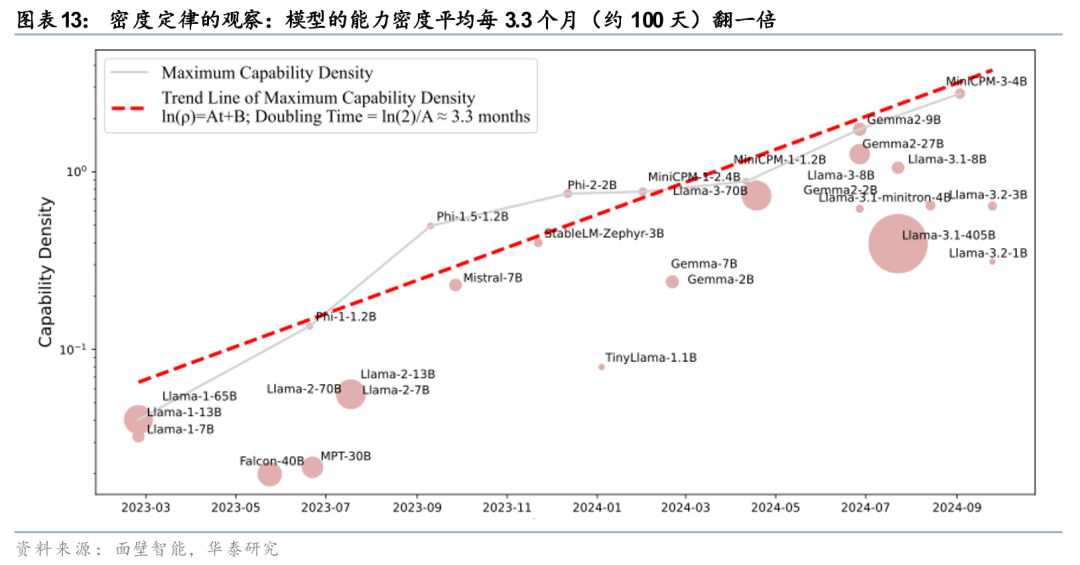

面壁智能的技术护城河,源于其首席科学家刘知远教授提出的“密度定律”(Densing Law)。OpenAI提出的Scaling Law认为,模型能力随参数规模扩大而增长。面壁智能认为,模型的参数规模并非唯一解。密度定律的定义是:知识密度=模型能力/模型参数,通过算法、数据和架构的“制程”改进,可以在不增加(甚至减少)参数规模的前提下,提升模型的智能水平。密度定律不仅是理论,更是面壁智能的研发实践。公司通过对行业模型的追踪观察发现,模型的能力密度平均每3.3个月(约100天)翻一倍。这意味着,要实现相同能力,模型参数每3.3个月就可以下降一半。公司在2024年用MiniCPM-3(4B参数)对2022年发布的GPT-3.5(175B参数)在自然语言理解、知识、代码、数学等多项能力上对GPT3.5实现赶超。公司2024年发布发MiniCPM-V 2.6(8B参数)实现了对2023年的GPT-4V全面超越。面壁智能正在进行一场大模型领域的“制程竞赛”。

面壁智能主要向企业客户提供高效、低成本、保护隐私的端侧大模型解决方案。其战略是“三全智能”——即赋能全屋、全车和全家。这一战略落地的核心是三大应用中心:个人设备中心(手机/PC)、移动中心(汽车)和家庭中心(智能家居)。芯片层方面,面壁智能可适配全系主流芯片,包括高通、英特尔、联发科、英伟达、华为、苹果、瑞芯微、AMD等平台。

汽车场景:核心产品包括2025年3月发布的“小钢炮超级助手CPMGO”,由面壁小钢炮MiniCPM模型驱动,是智能座舱目前首个纯端侧方案。公司还与产业链深度协同推出智能座舱智能体与解决方案,包括2025年4月宣布与英特尔合作打造“英特尔&面壁智能车载大模型GUI智能体”,将端侧AI大模型引入汽车座舱;5月,德赛西威联合面壁智能发布业界首个基于高通座舱平台(SA8255P)的端侧大模型语音交互方案。公司与长安汽车、上汽大众、长城汽车等顶级车企深入合作,实现多款量产车型定点。2025年4月,面壁智能携手长安马自达、TINNOVE梧桐科技共同打造的长安马自达战略级新能源车型MAZDA EZ-60正式上市。2025年9月,由面壁智能与吉利联合开发的端侧多模态大模型(VLA),在银河M9智能座舱平台量产部署。

手机场景:2025年5月公司联合清华大学、中国人民大学开源AgentCPM-GUI,其基于MiniCPM-V构建,是面向中文APP的端侧GUI Agent,性能在中文Android场景和开源Benchmark中达到SOTA。AgentCPM-GUI通过分析手机屏幕图像和用户指令,自动执行点击、输入、滑动等操作,可操作超30个主流中文APP,如高德地图、大众点评、小红书等。此外,AgentCPM-GUI通过采用强化微调技术(RFT,Reinforcement Fine-Tuning)增强规划与推理能力,提升完成复杂任务的成功率。

垂直行业(法律):面壁智能作为联合研发团队,参与了最高人民法院“法信法律基座大模型”的研发,该模型定位为国家级法律人工智能基础设施,未来将广泛赋能法律行业创新发展。

新石器:RoboVan第一个率先落地的无人驾驶商业化场景

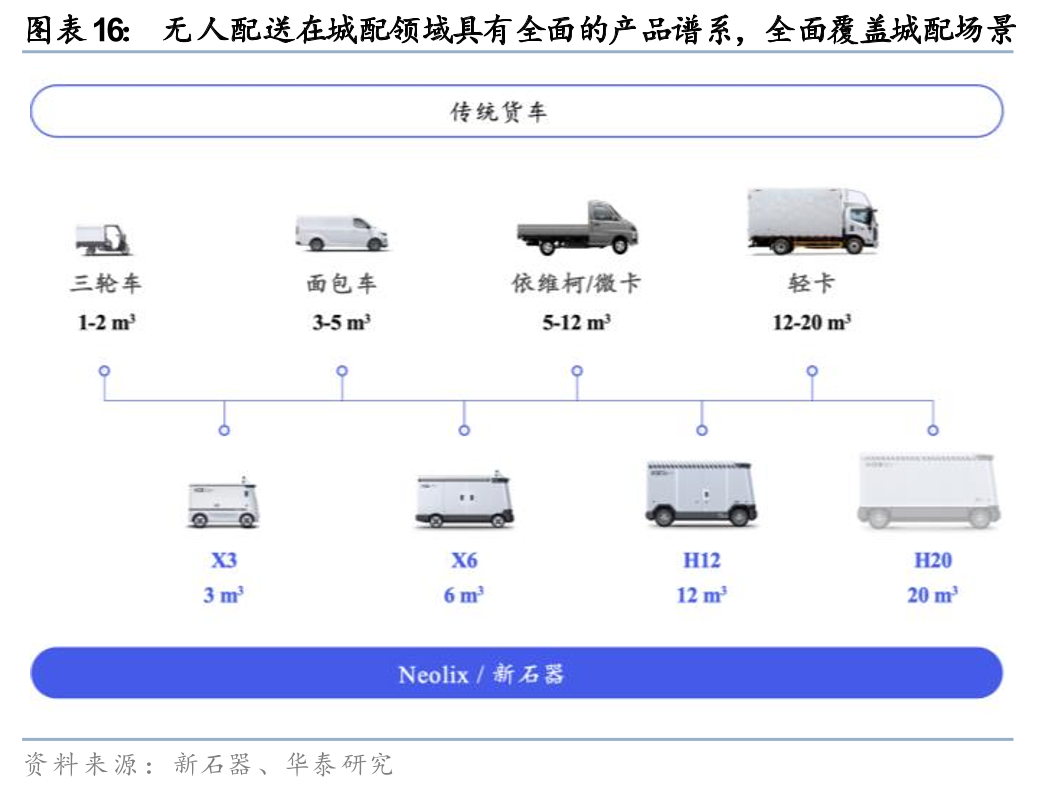

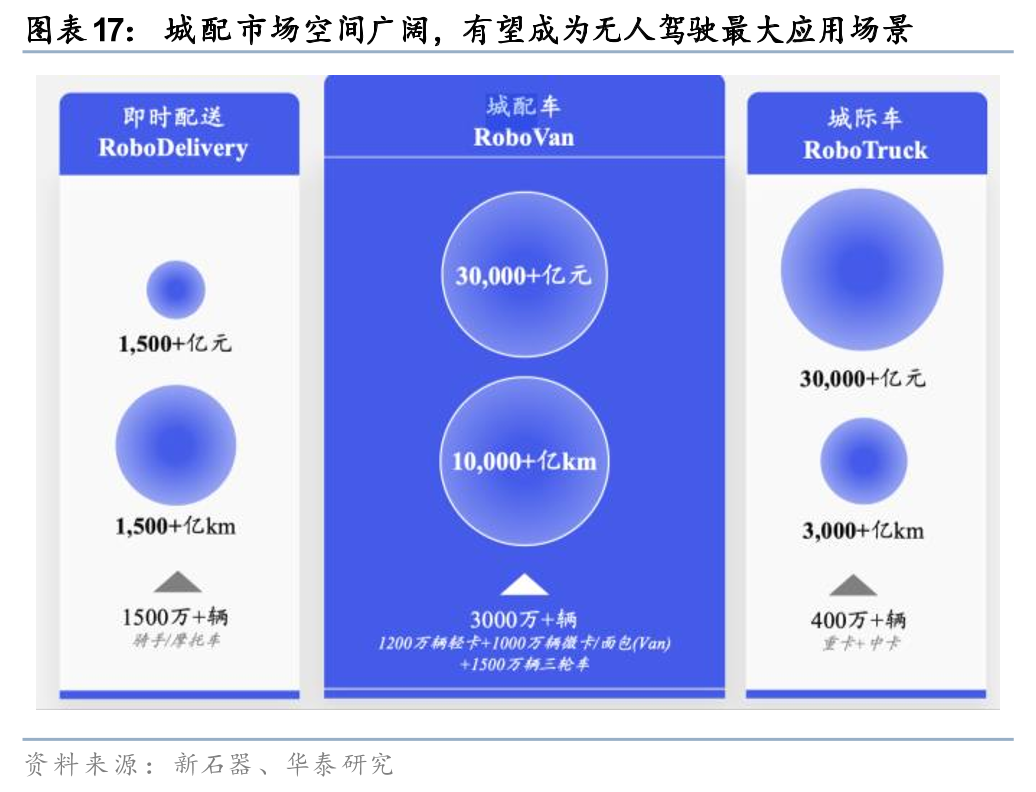

新石器成立于2018年,专注L4自动驾驶在城市物流场景的商业化落地。过去七年,公司完成从技术攻坚到规模化量产的跨越:2019年公司全球首个万台产能工厂投产、2021年获得国内首批无人配送车上路资质、2024年年度交付量首次破千、并于2025年9月累计整车交付突破万台。产品层面,公司已形成X3、X6、H12三款主力车型矩阵,对应3m³、6m³、12m³装载能力,可覆盖电商快递、生鲜冷链、商超快消、批发市场等多元物流场景。此外,公司后续将推出20m³车型,延伸至更高载重的城配商用车市场。其中X6为主力平台,单车可承载约800件包裹、覆盖约3-4个社区、每日运营2-3趟,核心服务社区驿站。

公司定位于“城配物流”市场,市场空间广阔。城市配送车辆约占全国营运车辆40%,市场体量涵盖约1200万轻卡、1000万微卡/面包车及约1500万三轮,具备极宽的自动驾驶渗透空间。公司商业化落地加速,目前业务已覆盖全球15个国家及地区和300座城市。青岛是国内标杆案例,单城投放规模已超千台,且相较传统“有人车”(如货拉拉),可节省约70%运费,初步验证降本驱动的商业模式可行性。公司计划在2026年将“青岛模式”复制到另外十座城市。在客户侧,公司与顺丰、三通一达等行业头部快递企业已形成深度合作绑定。此外,公司近期与阿联酋AI科技公司K2 Group在迪拜达成战略合作,双方将推动无人配送在中东落地。随着规模化运营持续推进,公司运营数据快速累积,目前无人车安全运营里程约5400万公里,预计年底有望突破1亿公里。

公司构建客户场景落地、算法、硬件、路权四大核心能力:

场景端:公司聚焦电商快递、生鲜医药、商超快消、批发市场、C2C搬运等高频城配场景,本质抓住“降本才是推动场景落地的前提”这一核心逻辑。通过在真实运营网络中持续跑量、跑里程,形成可复用SOP,验证单位成本下降与效率提升的可持续性,再反向驱动监管、路权的加速开放,实现规模化复制与放量。

算法端:公司采用端到端模型技术路线,使泛化能力和规模化放量成为可能;并通过多传感器融合(12颗摄像头和1颗激光雷达)实现复杂场景感知;此外Orin-X车载芯片实现对道路要素的处理。针对“城配”的长尾应用特征,公司对关键难点场景进行定向优化,例如:1)乡村土路与夜间非结构化路况:无车道线、无红绿灯、无明确交通规则;2)末端社区:适应闸机、碎片化路网、多行人混流;3)批发市场:应对凌晨高峰与三轮车混行的无序流量;4)大型场站:如顺丰等仓储枢纽,支持百车级集群调度与高并发作业。

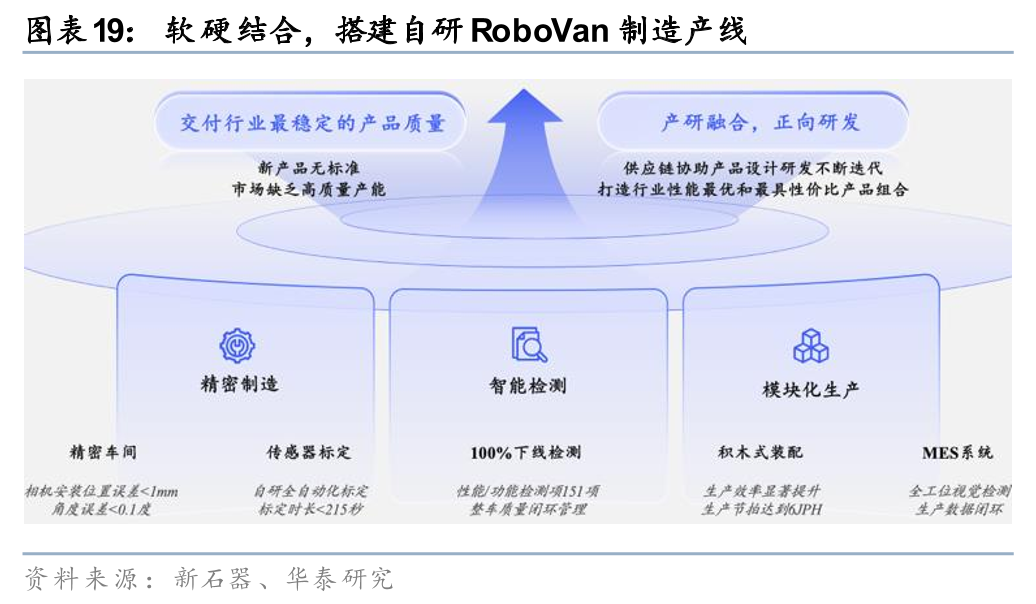

硬件端:公司聚集两方面硬件建设:1)整车设计与零部件研发:无人配送车取消驾驶舱,因其无需满足车身强度及驾驶员保护标准。此外,公司将感知、计算、控制模组集成至车顶,通过智舱上移和底盘解耦的设计策略,可在不改底盘的情况下快速适配不同车体与载货方案。2)自建工厂与工艺优化:公司于2021年建成盐城工厂,累计专利已突破1500项,支持高精度模组生产(摄像头组装精度误差<1mm、角度误差<0.1°)、模组自动标定(耗时<215 秒),并配套151项性能测试体系,从而确保交付品质与可靠性。

路权端:路权突破是公司商业化落地的关键前提。当前各地逐步形成“经信 交管联合工作组->发布管理办法->明确企业准入标准->交警部门执行”的完整闭环管理模式。公司深度参与国家部委及地方标准制定,推动“无人车路权铁牌”落地,目前已获批开展商业化运营的城市超300座。总体来看,国内路权正从“点状试点”加速迈向“省级统一”。海南率先推出全省统一路权政策,显著改善跨城运营环境,山东、江苏相继跟进;河北、浙江、天津等亦在推进,为Robovan的规模化放量奠定制度基础。

润芯微:打造万物智联时代的新基石

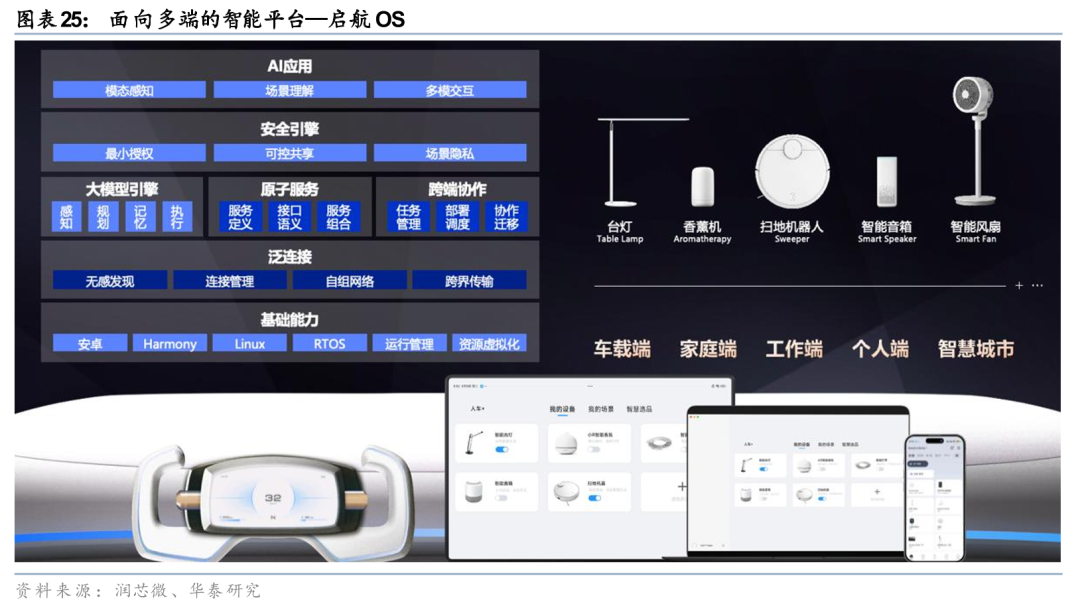

润芯微成立于2020年,总部位于苏州,在重庆、上海、南京等国内外16个城市设有研发中心,现有员工约2200人,研发人员占比超93%。公司为国家级高新技术企业、江苏省“专精特新”企业,自2022年以来连续三年入选苏州市“独角兽”培育企业名单。公司聚焦“智能汽车”“智能终端”“智能物联”“智能机器人”四大业务场景,依托深厚的行业经验与资源,并与国内外头部芯片和终端厂商保持合作,推动多场景智慧互联落地。过去五年,公司“万物互联”用户规模快速提升;手机终端用户累计超4亿,汽车OS用户超70万。在智能汽车方向,公司业务覆盖智能座舱、智能驾驶等核心领域,与上汽、北汽、东风、广汽、吉利、小米等整车厂展开合作,目前自研产品订单连续三年每年增加100%以上。

公司认为,“万物智联”不应被理解为简单的设备互联,而是由底层能力体系驱动的跨端智能协同。未来跨端智能的实现,将取决于芯片底层能力、云端一体的操作系统能力、以用户为中心的场景打通能力以及AI大模型扩展的跨端融合能力。在底层算力方面,不同芯片架构需实现软硬协同与资源共享,算力方可在多终端间高效流转与复用;操作系统则需具备云端统一的系统底座与中间件框架,能够支持异构通信与跨设备一致性。同时,公司认为,真正的跨端智能应以“用户”为中心,而非以“设备”为中心。设备虚拟化技术的“泛链接”,使用户在移动端、车端、家端等多场景中保持一致的身份和偏好。最后,AI模型算法将在跨端智能时代发挥核心作用。通过云端智能体的统一调度,可实现用户数据与多场景模型能力的融合,从而实现跨场景的智能服务递送。

公司客户覆盖芯片、消费电子、AIoT、汽车电子与机器人等核心赛道,已服务600 生态伙伴,包括Qualcomm、MediaTek等国际主流芯片厂商;小米、vivo、荣耀,OPPO等头部终端品牌;小米、涂鸦智能,三星,荣耀等AIoT生态参与者,公司亦为小米IoT三大设备认证接入实验室之一。在汽车与机器人领域,公司已实现从“芯片/手机/IoT/汽车/机器人”的全链路渗透。公司已进入上汽、东风、广汽、北汽、奇瑞、吉利、柳汽等主机厂体系;也与地平线、地瓜机器人等企业在机器人芯片方面展开合作,为头部智能硬件企业及千亿级精密制造龙头的机器人产品提供大脑小脑系统域控。此外,公司在南浔自建智能制造基地,主要承担智能汽车板块相关产品的量产制造。基地装配线面积超过9000㎡,已通过约1.7万项审核,将于今年正式投入量产。目前,南浔基地产品已通过多家主机厂体系审核,包括上汽乘用车、上汽大通、广汽及东风柳汽等。

公司推出启航操作系统,以智能突破空间,以生态连接生活。启航OS基于新一代内生物联网架构,以“人”为中心,把车从单一功能设备升级为多场景智能空间,扩展智能车载机器人,智慧PAD屏幕等硬件生态AIoT场景,实现人、车、家跨端互联。系统正加速迭代,未来将支持1000 软硬件生态接入。启航OS的核心能力主要为:1)泛在调用能力:基于自研R-Connect框架打通车内与车外设备,实现统一管理与扩展。目前已接入数十款生态硬件,如智能AI车载机器人、车载冰箱,车载智能充气泵等。2)全链路互联优化能力:通过优化首次连接、异构网络带宽调度及三端协议栈协同,提高跨设备互联的稳定性与响应速度,补齐跨场景互联的性能短板。 3)AI场景引擎驱动的主动服务能力:交互方式从“执行指令”迈向“理解意图、主动服务”。在场景中自由调度各种AIOT硬件和软件接口,实现软件服务 硬件服务协同。

解读Robotaxi争议焦点:自动驾驶的关键十问十答

自动驾驶是最具落地潜力的物理AI(Physical AI)应用之一,正加速从实验室走向现实。我们认为,尽管全面普及仍面临诸多挑战,但在传感器、高性能算力平台与算法加速融合的推动下,行业发展提速。我们在《2025-06-18_华泰证券_解读Robotaxi争议焦点:自动驾驶的关键十问十答》中剖析了决定这场竞赛胜负的核心要素,包括技术路径、监管演进与竞争格局等。同时,我们梳理出当前投资者的关键争议焦点,帮助把握产业变革带来的机遇,解答行业中关注度及争议性最高的十个问题。我们强调,我们对于自动驾驶的到来深信不疑并已做好准备!

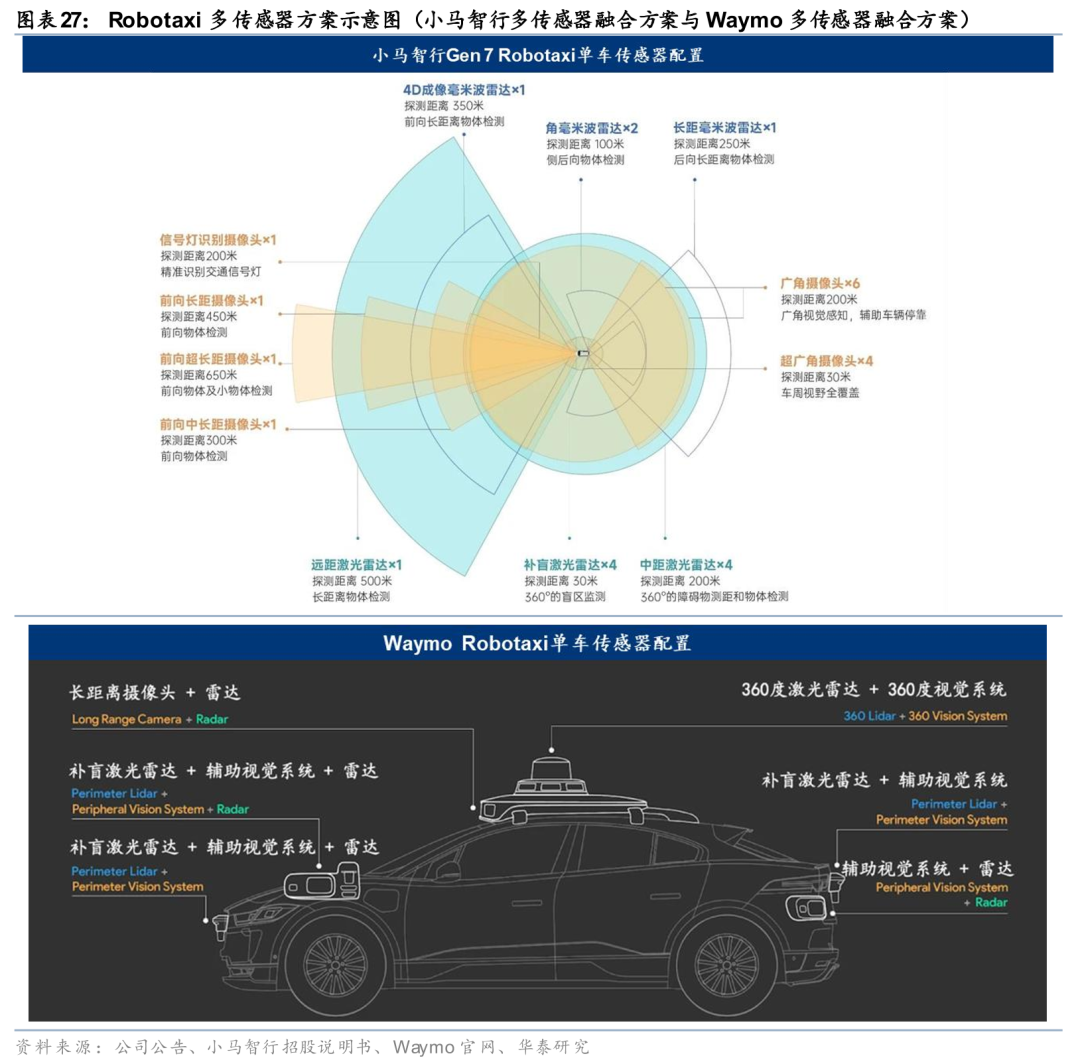

技术鸿沟:从L2到L4,数据、传感器与AI算法需系统性升级。L2(驾驶辅助系统ADAS)向L4(完全无人自动驾驶)的跃迁标志着自动驾驶在数据采集、传感器配置及AI算法上的范式转变。L2系统主要依赖真实驾驶数据,而 L4则需大规模高质量的模拟数据 集 重点覆盖罕见但对行车安全关键 的“长尾场景”。领先 Robotaxi运营商,如Waymo(谷歌)、小马智行(Pony.AI)、文远知行 WeRide)等,正结合生成式AI与强化学习,以模拟仿真提升系统安全边界。传感器方面,L4通常采用冗余且多样化的传感器组合(摄像头 /毫米波雷达/激光雷达等),以提升系统的安全性;而L2主要依赖摄像头及少量冗余。当前市场分歧在于:特斯拉主导的“纯视觉方案”,能否在复杂与罕见场景中满足L4所需的严苛的安全标准。

商业逻辑:以ROI为核心的部署策略与人口和家庭结构变化下的打车需求。Robotaxi的商业可行性及长期发展将高度依赖于路径部署策略与人口和家庭结构的变化。目前Robotaxi的部署多集中于特定区域,核心在于 ROI最大化考量,而非技术受限。监管支持度、基础设施完善度和人口密度均为关键因素。长期来看,城市化、年轻群体出行偏好及私家车拥有率下降,将助推Robotaxi快速落地。我们认为,Robotaxi商业模式或可缓解劳动力紧缺问题,并作为传统出行方式的高效、可监管的补充方案。

竞争格局:制胜之道在于生态主导权与可持续盈利能力。自动驾驶竞争格局多元且激烈,涵盖科技巨头(如Google /Waymo、百度、小米等)、技术提供商(如小马智行、文远知行等)以及车企(如特斯拉、小鹏等)。欲脱颖而出,我们认为企业需构建完整生态体系,涵盖三大要素:1)成熟且可控的L4技术、2)稳定的出行平台或流量入口,3)具有成本优势的量产车型。同时,能否应对复杂监管、建立公众信任并验证公司技术的安全性,以及可持续盈利能力,亦将决定成败。我们认为技术优劣应以客观数据和性能指标评判,如事故率、故障可运行能力等。

风险提示

市场竞争风险:自动驾驶市场竞争正加速升温。Robotaxi 领域,小马智行、文远知行、百度Apollo Go、Waymo与特斯拉等新兴企业与行业巨头形成直接对垒;在机场、矿山及末端配送等细分场景,多家公司亦已展开激烈竞争。

监管挑战风险:当前自动驾驶相关法律法规体系仍不完善,Robotaxi 在全球范围的业务拓展面临多地政策与监管不确定性。末端配送同样受制于路权开放程度,需依赖地方政府进一步明确管理办法与实施细则,短期内可能影响规模化落地进程。

技术落地能力不足:自动驾驶的发展依赖于硬件、软件、计算能力等方面的技术进步及其整合效果。随着自动驾驶向更高自动化水平发展,将对公司的长期研发能力提出新的挑战。

本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容,均系对其客观公开信息的整理,并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。

VIP复盘网

VIP复盘网