摘要

站在当前时点,我们继续寻找AI基础设施的其他延伸方向。市场聚焦于算力基建中的光模块、交换机等硬件设施,或对AI应用的突破充满期待,但未来当算力规模突破临界点时,对能源、空间及散热的底层逻辑或已发生质变。当数据中心电量需求激增、美国电力基建滞后之时,美国Starcloud千兆瓦级轨道电站与中国“三体计算星座”的实时响应正在昭示:算力战场或许已从地面延伸到苍穹。

何为太空算力?——部署于太空轨道上的数据中心。太空算力是一种将数据中心和计算能力部署到太空轨道的技术,通过卫星及其搭载的计算硬件进行在轨数据处理。其利用星间高速激光通信实现数据传输和实时处理,并将结果传回地球。因太空中独特的真空环境与光照条件等,太空算力具备自治智能、实时响应、分布式协作、无需消耗能源等特性,且具备高运算效率。

算力为何要上天?——能源桎梏与散热困境。随着“星际之门”等大型项目计划的宣布以及CSP各厂商Capex的持续上修,爆发式增长的算力需求已成为确定性趋势,带动电力需求激增,据Rand估计,2030年全球AIDC电力需求将达到347GW。散热方面,目前一个100万张GPU计算集群局部热流密度将超过250W/㎡,需要进行大面积扩热,并采取水汽蒸发等降温措施,工程实施难度极大,水资源浪费严重,且容易引发严重的热岛效应,如Meta新建计算集群预估用水超过当地全郡用水量。而太空算力在能源、散热等方面皆具有优势,是解决AI时代下相关痛点的优选之一。

天方夜谭还是具备确定性?——海内外已有项目部署。目前全球已有多家公司启动对应项目,我们认为,太空算力技术不但前沿,且具有较大的市场空间及商业落地价值。如Starcloud计划在太空中建设首个千兆瓦级别数据中心;北京星空院轨道辰光完成首轮融资,核心任务是在地球晨昏轨道发射部署算力卫星,组成太空数据中心;中国ADA Space 与浙江 Lab 合作推出的“三体计算星座”已发射首批 12 颗AI卫星,算力预期每秒可完成高达百亿亿次运算等均说明,太空算力或将进入工程性落地阶段,未来具有较强的商业落地确定性。

我们认为,基于当前技术突破与产业实践,太空算力已从概念验证逐渐迈入工程化落地阶段。太空算力已成为破解地面算力能源、散热等困境的战略性方案。英伟达、亚马逊、等AI巨头对其布局已初步说明了这一趋势,海内外巨头的加入和政策出台或许将加速这一领域的发展进程,相关投资将开始显现。

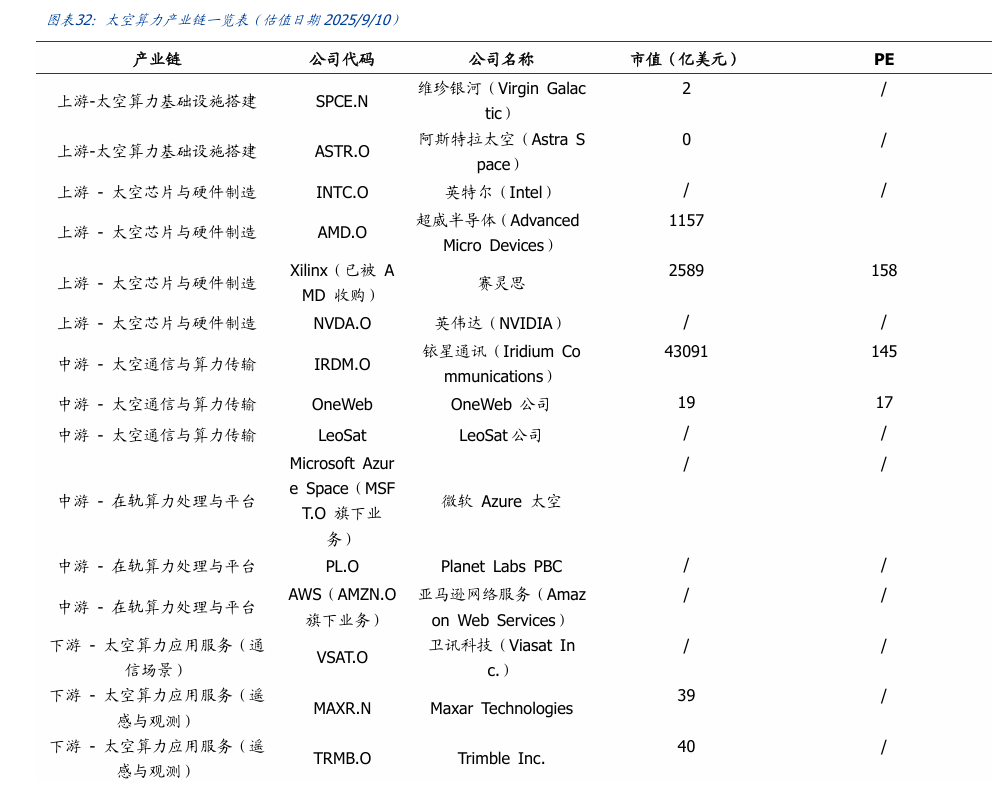

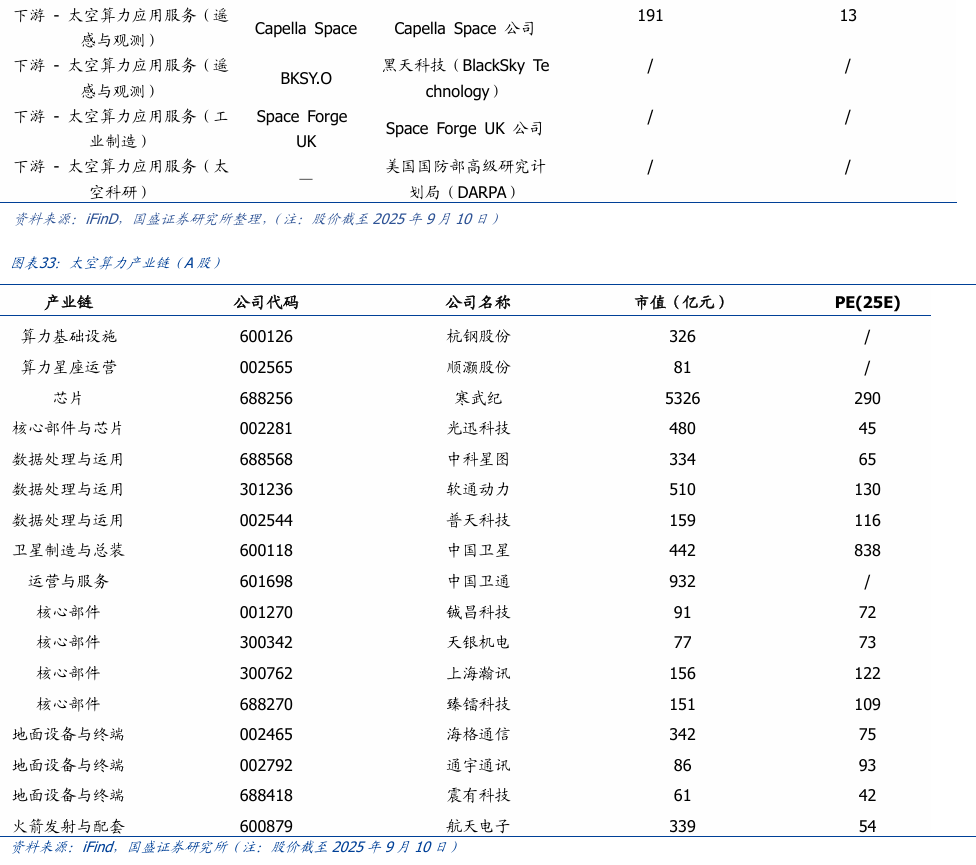

投资建议:综上所述,太空算力已具有商业价值潜力,且相关项目已开始推进并具有一定方法论支撑,AI“上天”不再遥远,抢占先机是未来胜负手的关键。作为算力新主题,建议关注在相关产业链提前布局的公司如美股SOCE、RKLB等,以及A股的顺灏股份、杭钢股份、普天科技、中国卫星等。

风险提示:AI发展不及预期、太空技术不及预期、高资本需求与融资压力

投资要件

AI基建扩张已呈爆发之势,海外纷纷布局“星际之门”、“普罗米修斯”等超大级别的项目,在基建快速扩张背景下,地面基础设施或将面临能源、散热、土地等瓶颈,因此我们将视角从地面延伸至苍穹之上,探讨太空算力的商业价值及进展。

【太空算力:AI的新战场】

太空算力是AI算力体系从地面向轨道空间延伸的全新范式。目前市场聚焦于AI硬件设施及应用发展,却易忽视土地、能源等资源是否可以满足计算集群的建设进度。太空算力将数据中心从地面发射轨道空间中,依靠太空中的特殊环境实现自治智能、实时响应、分布式协作、无需消耗能源等特性,且具备高运算效率。从而突破地面基建临界点,满足AI算力需求。

【地面基建的能源极限】

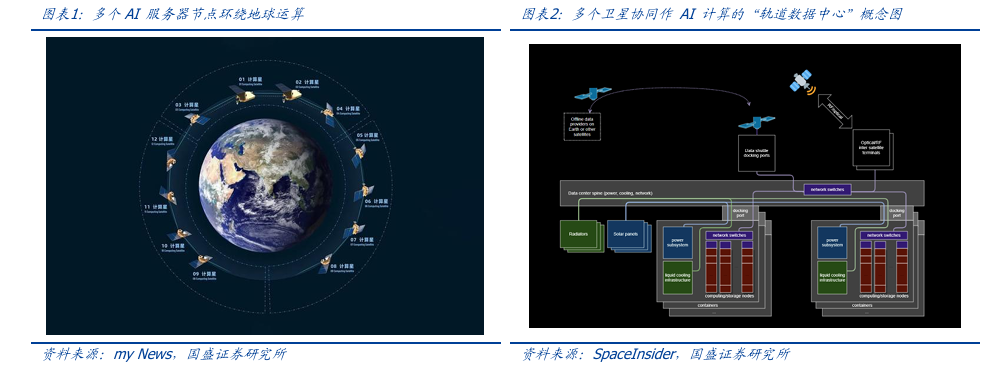

算力飙升背后是电力供给的极限,能源目前已成为最大瓶颈。需求侧看,AIDC的指数级扩张将带动电力需求迅速上升,根据Rand数据,2030年单个地点的训练需求可能高达8GW(约相当于8座大型核反应堆),除此之外还有数字货币挖矿等其他增长的电力需求存在;供给侧看,美国此前的地面基建短期内已无法满足爆发式的需求,如美国数据中心大洲——弗吉尼亚州北部部分数据中心已面临长达7年的电力供应等待问题;xAI由于电力供应等待时间过长租用便携式燃气发电机,从而需要多耗费大量成本等。电力供给的严重短缺急需寻找新的能源供给模式。此外,在晨昏轨道等特殊轨道布设算力星座可24小时接收太阳光,且无大气层衰减等因素影响,其通过光伏等方式获取清洁能源的效率远高于地面。而能源成本直接与算力成本成正比,从而可导致单位算力成本大幅下降。

【太空算力的能源与散热优势】

太空中独特环境可解决地面建设关于能源供给以及散热等痛点。能源供给方面,太空中太阳能效率高,且24小时不间断,因此太空算力可具有高发电效率、24小时持续响应、能源清洁、经济高效等特点,无需消耗能源;散热方面,由于太空中背阳面温度可低至零下270摄氏度,因此具有极高效的潜在辐射散热能力,且具有无介质传导障碍、简化散热结构、脱离水资源依赖等特点。如ADA Space“三体计算星座”项目依赖空间光照与冷却,实现高效率算力处理。

【太空算力海内外部署进展】

目前全球已有多家公司启动对应项目。我们认为,太空算力技术发展较有保障,且具有较大的市场空间及商业落地价值。如Starcloud计划在太空中建设首个千兆瓦级别数据中心;北京星空院轨道辰光完成首轮融资,核心任务是在地球晨昏轨道发射部署算力卫星,组成太空数据中心;中国ADA Space 与浙江 Lab 合作推出的“三体计算星座”已发射首批 12 颗AI卫星,算力预期每秒可完成高达百亿亿次运算等均说明,太空算力或将进入工程性落地阶段,未来具有较强的商业落地确定性。

投资建议:综上所述,太空算力已具有商业价值潜力,且相关项目已开始推进并具有一定方法论支撑,AI“上天”不再遥远,抢占先机是未来胜负手的关键。作为全新的算力主题,建议关注在相关产业链提前布局的公司如美股SOCE、RKLB等,以及A股的顺灏股份、杭钢股份、普天科技、中国卫星等。

风险提示:AI发展不及预期、太空技术不及预期、高资本需求与融资压力

1. 什么是太空算力?

1.1 太空算力:轨道上的超级算力中心

1.1.1 太空算力--AI算力的轨道延伸新范式

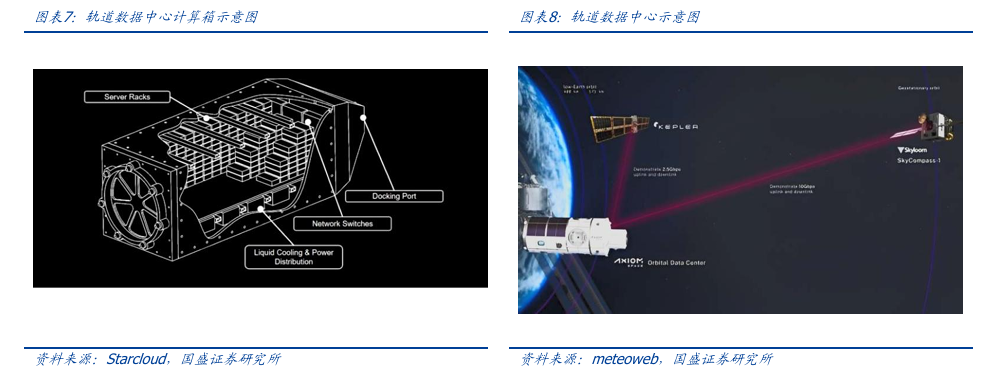

太空算力是AI算力体系从地面向轨道空间延伸的全新范式。太空算力是在地球低轨或中轨卫星中部署的具备推理与训练能力的模块化服务器节点,形成“轨道数据中心”,可执行大规模AI运算,协同完成数据处理任务,超越传统卫星“感知 回传”的功能,具备自治智能、实时响应、分布式协作等特性。比如,国内ADA Space 与浙江 Lab 合作推出的“三体计算星座”已发射首批 12 颗 AI 卫星,每颗卫星具备744 TOPS 的处理能力,星座总算力预期达5POPS,未来目标设定为1 000 POPS 小型轨道超算阵列。

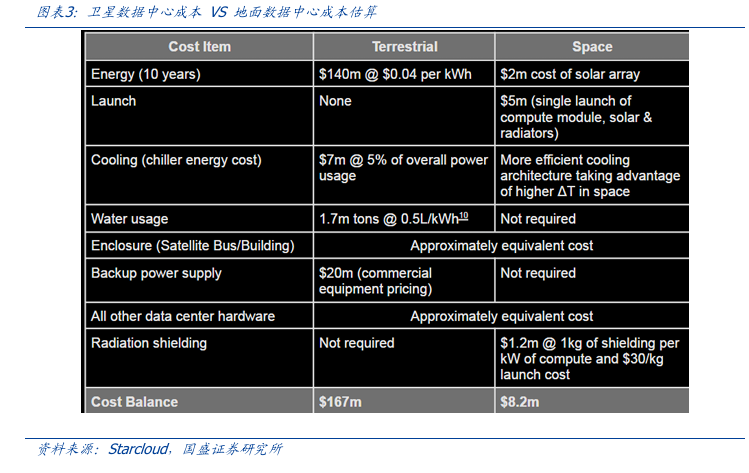

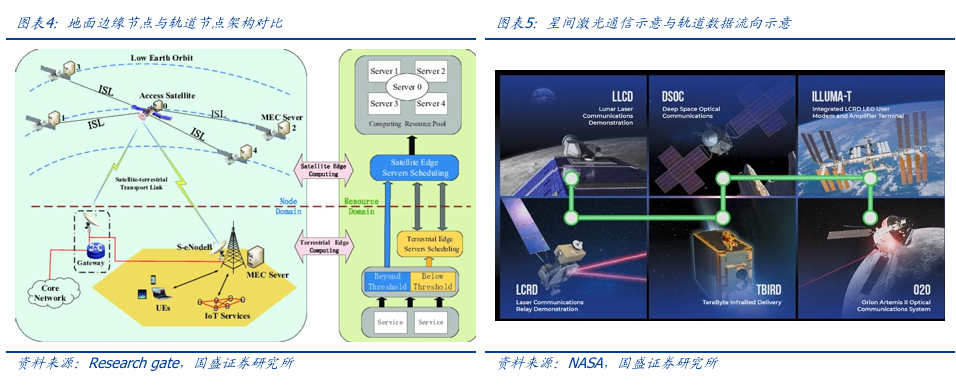

1.1.2区别:不等同于边缘计算

太空算力并非地面边缘计算的升级,而是“轨道级分布式 AI 架构”。传统边缘计算将算力部署在终端附近,以降低延迟和网络成本为目的。而太空算力则将算力部署在架空的轨道上,与地面数据中心形成“去中心化 高性能”的融合,一方面保留了边缘算力的实时性和自治性,另一方面更是提升了可处理任务的复杂度,具有在太空轨道侧训练大模型、协同处理遥感数据、实时反馈任务等能力。

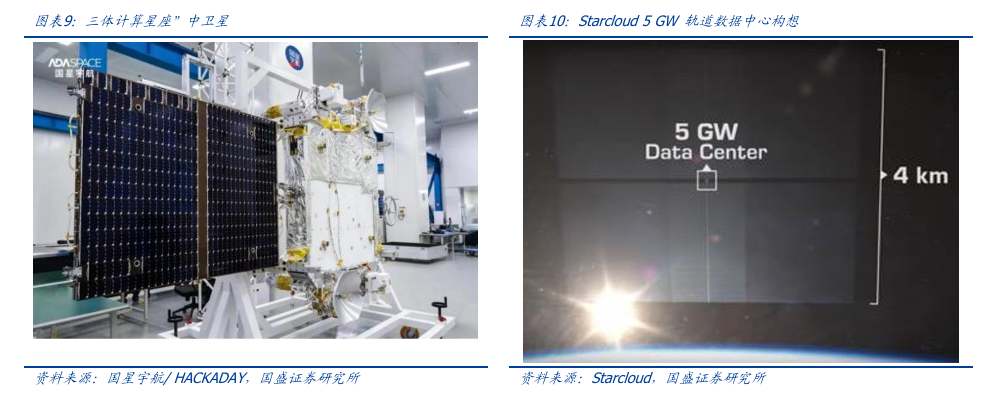

比如,美国初创公司 Starcloud 计划在2025年8月(暂未实现)通过SpaceX的猎鹰9号火箭发射其首颗试验卫星,该卫星体积类似冰箱大小,重约60公斤,核心是搭载了经过太空环境强化(抗辐射)的英伟达H100芯片,该卫星算力相当于国际空间站现有服务器集群算力的100倍,可支持运行轻量化大模型,如精简版GPT-4o。Starcloud的长期愿景是构建由4平方千米太阳能电池阵供电的千兆瓦级轨道数据中心,并计划通过激光链路与星链、Kuiper等星座实现低延迟互联,目标是开启“太空算力即服务”的新模式。

太空算力并非地面边缘计算的升级,而是“轨道级分布式 AI 架构”。太空算力是一种全新的“轨道级分布式AI架构”,并非简单地将地面服务器搬上太空,而是从根本上重构了计算资源的部署方式和任务范式。其核心特征包括:

部署位置与环境的根本不同:算力节点部署于地球轨道,必须解决宇宙射线、极端温度交变、长期无人运维等地面未曾遇到的严峻挑战。这要求从芯片、硬件到系统的全栈创新,例如采用抗辐照设计、冗余备份系统及能适应太空环境的轻量级容器化软件平台;

任务复杂度的阶跃式提升:太空算力节点需具备在轨自主决策和协同能力。其目标不仅是数据过滤(如卫星图像预处理),更追求在太空环境中直接执行AI训练与复杂推理(如星载大模型运行、多星协同计算);

系统架构的全局性变革:最终愿景是构建一个星间高速互联(如激光链路) 的分布式“轨道数据中心”网络,实现算力在太空中的动态调度与共享。

1.1.3天方夜谭?——两个前沿探索

前沿探索一:分布式计算的轨道版本

太空算力可以类比为分布式计算的轨道版本。分布式计算通过将系统的各个组件分布在多台计算机或节点之间,作为一个整体系统运行,提升效率与性能。“轨道级分布式计算”则是在太空中复制这一理念:由众多卫星组成星际阵列,彼此协同完成数据计算,减少地面传输压力。例如,Gunter等人提出一套小卫星网络,在星间保持常态通信,并直接完成复杂科学计算任务,而非将数据全部回地面处理。分布式卫星网络(DSIN)为构建可扩展、高韧性的轨道算力系统提供了方法论基础。

轨道级分布式计算不仅是算力架构的延伸,更是应对地面带宽瓶颈与实时性需求的重要路径。在数据密集型任务(如地球观测、深空探测)中,轨道节点可就近完成数据筛选与预处理,大幅降低下行流量并提升响应速度。

前沿探索二:比特币挖矿的太空延伸

早期比特币挖矿的太空化构想与研究,体现了高能耗计算任务向轨道迁移的潜力与逻辑。早在十年前,比特币核心开发者 Jeff Garzik所创立的 Dunvegan Space Systems与 Deep Space Industries 签署合作协议,共同开发名为“BitSats”的卫星。这些 CubeSat 将架设为比特币网络的轨道节点,作为独立的区块链网络节点运行,不依赖地面基础设施,提升网络发生地面中断时的韧性和可靠性。随后,Peter Todd等区块链技术专家研究了轨道挖矿的工程可行性。他们认为,轨道环境所具备的稳定的太阳能供给以及真空条件下的高效被动散热能力,并且随着卫星发射成本的持续下降,有望在长期内使太空比特币挖矿具备经济可行性和能源效率优势。

1.2太空算力的技术原理

1.2.1太空算力的核心构成

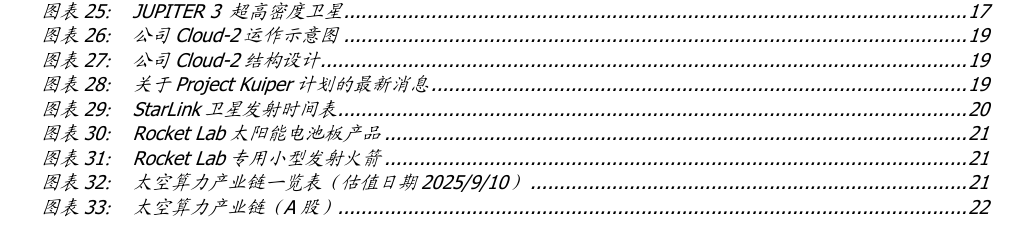

与地面数据中心不同,轨道级数据中心通过卫星在轨布置计算、存储与网络设施,并利用太阳能提供持续性能源,结合真空环境下的散热器实现高效冷却。系统核心由计算存储模块、液冷系统、网络交换机与电源管理模块组成,通过高速星间链路(ISL)实现多卫星节点间的数据互联与任务分配。同时,数据中心的网络交换设备连接至卫星对地通信链路,将必要的数据下行至地面站或其他在轨任务单元,实现“在轨计算 按需下传”的混合模式:

卫星 / 空间平台:作为载体,相当于数据中心的机房,提供电力、通信链路和结构支撑目前多采用低轨(LEO)卫星或空间站平台(目前150-300公里低轨空间较为拥挤,未达到较好的散热效果,太空算力卫星多考虑发射至500公里外);

1)算力模块:即服务器集群,GPU/CPU/AI 等芯片,受制于太空平台的面积有限,算力模块多以简单的多卡形式呈现,封装成抗辐射的计算卡群或机柜;

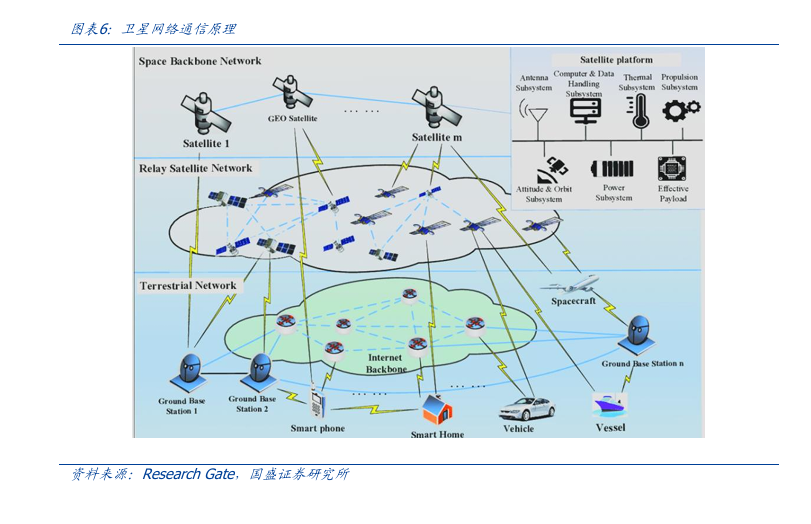

2)通信链路:上下行链路——跟地面站传输数据,星间链路——卫星之间用激光通信传输;

3)能源系统:太阳能电池板是主要供电来源,同时搭载电池储能,保证卫星在阴影区(没有阳光时)运转;

4)散热系统:太空是真空环境,无法通过传导散热,需要采用热管或流体回路 辐冷板(Radiator)形式散热,即芯片产生的热 → 热管传导 → 辐冷板 → 通过红外辐射把热量直接“辐射”到外太空,散热效率和辐冷板面积成正比,所以在卫星上会看到“大翅膀”一样的结构。

对于GPU等高功率载荷,单靠热管难以满足需求(或需要较多热管,导致卫星重量过高,发射成本过大),往往需要结合液体回路进行主动散热(类似地面服务器的液冷散热)。

【关于散热的补充】

最终散热方式只有一个:辐射。但如何把芯片热量传到散热板,决定了用热管/环路/液体循环:

小卫星/低功率 → 多用热管/环路热管。

大算力载荷(GPU/AI 芯片) → 必须靠液体循环 大型散热翼板。比如Starcloud 这类太空算力卫星有很大可能会用液冷 Radiator 的混合方案。

1.2.2太空算力技术

要在严苛的太空环境中实现强大算力,轨道计算节点需要综合多顶尖技术支撑:

部署方式:太空算力节点可采用不同部署形态。一种是专用计算卫星星座,由多颗小卫星组网协同,如中国“星算”首发星座的12颗卫星就是一轨道平面组网。星座内部通过星间链路组成“轨道数据中心”,共同提供服务。另一种是将计算模块搭载于大型卫星或空间站模块中,形成轨道数据中心节点。例如Axiom Space计划在其商业空间站上集成“轨道数据中心(ODC)”舱段,在pressurized模块内部署类似地面服务器的计算节点。

能源供给:轨道算力主要依赖太阳能供电。根据NASA关于小型卫星电力供给的信息,小型卫星的电力通常由太阳能架构(太阳能电池 太阳能电池板 太阳能阵列)提供。目前,各国均在部署相关设施。例如,英伟达参投的Starcloud公司计划构建一个5公里×4公里的巨大太阳能电池阵列,在太空建成5GW功率轨道数据中心;我国的轨道辰光公司正开展新型聚光型砷化镓太阳能电池等产品的研发。

散热系统:与传统算力中心的散热方式不同,太空真空环境下无法利用空气对流,电子设备散热需依赖辐射进行热量传导。计算节点通常设计有流体回路/热管将热量传向卫星表面,由辐射器将热量以红外形式向深空冷源散发。我国轨道辰光团队通过新型辐冷板设计与双相流体回路,确保算力卫星在用电功率大、热流密度高,且卫星无大气对流条件等情况下,将产生的热量及时辐射到空间环境中。

技术挑战:虽然低轨道辐射环境总体友好,总剂量效应不强,但也需预防单粒子效应和单粒子闩锁带来的影响,需要采用一定的抗辐照方案。目前多家公司正探索解决方案:Axiom尝试使用军规级加固电子设备,以应对极端环境;Lonestar探索将未来月球数据中心放置在地下熔岩洞中,以防辐射。

2.应用与商业:太空算力的落地愿景

2.1云厂商延伸探索:AI下的轨道数据中心

目前太空算力处于早期探索到小规模示范,多家创业公司、航天公司、少数云/芯片巨头在做示范或试点。主要目标集中在:为卫星/星座提供就地GPU推理/训练能力、作为地面数据中心的补充(灾备、低延迟覆盖、能源/冷却优势)等:

创业公司:

Starcloud(原 Lumen Orbit):有融资和示范计划,目标明确瞄向轨道 GPU /在轨数据中心,太空算力的先锋;

Axiom Space、Lonestar 等:在推进轨道/近轨数据节点、太空站可插拔节点或月球/在轨布局算力。

CSP云厂商:

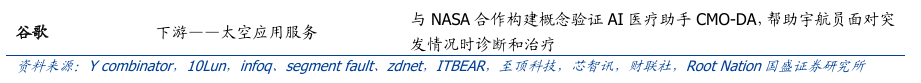

英伟达:通过Inception项目与初创公司star cloud合作,计划2025年8月发射首颗搭载H100芯片的轨道数据中心卫星“Cloud-0”(暂未实现),其搭载的H100芯片组能在零重力环境中实现国际空间站100倍的计算性能。

亚马逊:2026年中期在澳大利亚推出柯伊伯卫星互联网,以与Starlink竞争。亚马逊布局低轨卫星互联网领域已久,2020年亚马逊Project Kuiper星座计划得到了美国联邦通信委员会的批准,该计划投入数十亿美元将3236颗卫星送入轨道。23年7月宣布将斥资1.2亿美元在佛罗里达州建设卫星工厂,为其新兴互联网业务Kuiper项目提供服务。2025年4月,亚马逊成功发射首批27颗卫星,采用Atlas V火箭,未来或结合AWS边缘计算能力,在轨部署AI数据处理节点。

微软:携手SpaceX推出Azure space计划,在 Azure 上提供卫星驱动的互联网连接。其中Azure Orbital Cloud Access 旨在智能地优先处理光纤、蜂窝和卫星网络中的流量。优先的网络流量通过SpaceX 的Starlink与 Azure 边缘设备进行传输,使客户能够在Starlink运营的任何地方访问微软云服务,24年该功能已发布预览版。同时和Ball Aerospace合作,规划在轨测试卫星为美国政府敏捷部署新的软件和硬件。

Meta:与英伟达、惠普等合作,宣布“Space Llama”人工智能合作项目,该项目旨在为国际空间站国家实验室的宇航员提供科研支持。该项目核心愿景在于简化操作流程、降低计算成本,并迅速响应宇航员在太空作业中遇到的突发情况。合作中使用的Llama AI系统具备实时分析宇航员需求并根据即时数据提供反馈的能力。

谷歌:与NASA合作构建概念验证AI医疗助手CMO-DA,旨在当没有医生或与地球通讯中断时,帮助宇航员诊断和治疗症状。该项目采用固定价格的公共部门订阅协议,涵盖云服务、应用开发基础设施和模型训练成本。

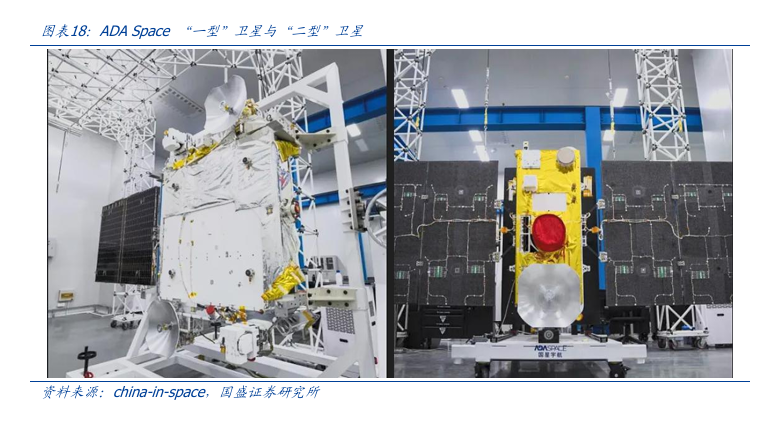

2.2国内AI卫星网络的商业化加速

国内AI上天进展顺利,积极打造全球首个商业化AI卫星网络。 2025年5月,中国商业航天公司国星宇航(ADA Space)在酒泉发射了首批12颗智能计算卫星,每颗卫星都搭载AI芯片和模型,总算力达到约5 POPS,标志着太空算力首次进入实际应用阶段。同年7月底,公司又在江苏无锡宣布了第二批卫星星座计划,代号“梁溪”的新一批12颗卫星,总算力提升到20 POPS,相比首批翻了四倍。根据ADA Space长期规划,该项目未来将扩展到多达2800颗卫星,形成一个真正意义上的“太空超级计算机”。这一项目代表了中国在太空计算领域的重大突破,也标志着全球首个专门构建的商业化AI卫星星座正在成为现实。顺灏股份参投的北京轨道辰光科技公司规划的计算卫星首发试验星预计将于2025年底发射,通过在晨昏轨道建设算力星座,将有效解决地面算力中心建设制约问题,构筑兼具性能、环保以及成本优势的强大算力基础设施,为用户提供强大算力支持

2.3下游应用:遥感或先行,其他领域创新不断

遥感AI技术正成为卫星数据处理的前沿方向,有效应对气候灾难、环境监测等问题。

Planet Labs发射先进的Pelican-2卫星来增强其地球观测卫星群。Pelican-2卫星配备了NVIDIA Jetson平台,拥有先进的轨道AI计算能力,实现了目标检测、植被分类和灾难响应等应用。

Spire Global通过光通信和AI技术突破,为太空技术的发展开辟了新的可能性,并为应对全球性生态问题提供了有力工具。2025年3月3日,Spire Global在航天技术领域取得了重大突破,成功实现了低轨六单元立方体卫星之间的双向光学通信(OISL),在提升未来任务数据传输速度、可靠性和安全性方面迈出了重要一步。Spire的这项技术不仅在野火监测和灭火领域有着重要应用,还在全球通信、导航、环境监测等领域展现出潜力。

初创公司开发深空新方向。2025年2月26 日,初创公司 Lonestar Data Holdings 实现一项突破性成就——将首个实体数据中心建在月球表面。 Lonestar公司的总裁Steve Eisele表示在月球上进行数据存储具备安全、抗攻击优势。

3.为什么当下算力要上天?

3.1 算力上天的起点——能源需求与供给之间的撕裂

3.1.1 能源需求几何?算力发展带来预期不断上修

AI 技术迭代加速,全球算力需求呈现持续上涨趋势,带来庞大的能源需需求。OpenAI、Anthropic、百度、阿里、字节等国内外厂商相继推出新一代大模型,全球范围的算力需求呈现全面开花的态势,同时,“星际之门”“普罗米修斯”等超大规模项目计划落地,叠加CSP厂商持续上修资本开支,进一步印证算力建设进入加速周期,带来了庞大的新增电力需求,未来能源消耗压力值陡增:

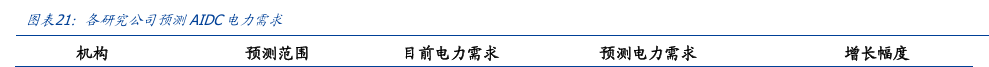

美国战略与国际问题研究中心(CSIS)发布研究,结合人口数据、芯片和数据中心基础设施建设、运营费用等数据,预测未来AI相关的总投资额,从而进一步通过投资额预测等效GPU购买量和其所消耗的电力。最后测算得到2030年美国AIDC相关总电力需求达到约84GW。

兰德公司(Rand)发布电力需求测算研究,测算逻辑为首先计算芯片效率,随后计算计算集群性能,最后计算数据中心电量需求,最后得到2030年全球AIDC电力需求为327GW。

研究公司SemiAnalysis利用了5000多个数据中心的分析和建设预测,并将这些数据与全球数据以及卫星图像分析相结合,预计未来几年数据中心电力容量增长将加速至25%的复合年增长率。以该公司提供的23年为49GW计算,我们预计2030年全球数据中心关键IT电力需求增长234GW。

麦肯锡根据自有模型测算未来全球AIDC耗电量,预计到2030年全球AIDC电力需求达到171GW-219GW。

BCG公司利用其自有数据中心模型测算未来全球AIDC点亮需求,最后测算得到2023年至2028年,全球数据中心电力需求的复合年增长率约为16%,比2020年至2023年的增长速度快33%,到2028年将达到约130GW。

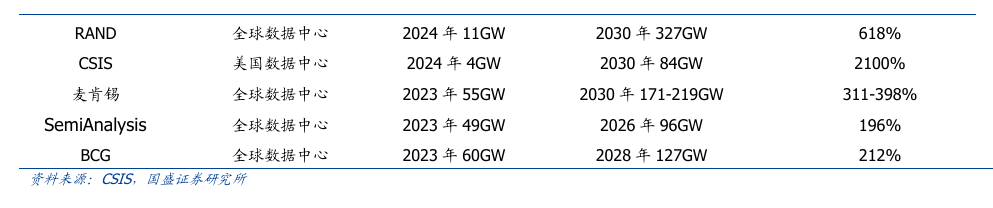

3.1.2美国能源供给现状?近二十年停滞不前

电力供给不足,急需其他方案改善。作为全球AI发展最为迅速的国家,美国的供电需求并无法满足AI电力需求。根据CSIS数据,二十年来,美国电力消费停滞不前,自2007年以来,年复合增长率接近0%,而在此之前,电力行业的增长率又持续下降了数十年,且火电占比较高。而由于电网建设慢、能源短缺、人才缺乏、阻力多等问题,目前部分地区已进入能源紧急状态,如美国数据中心大洲——弗吉尼亚州北部部分数据中心已面临长达7年的电力供应等待问题;xAI由于电力供应等待时间过长租用便携式燃气发电机,从而需要多耗费大量成本等。

综上所述,我们认为目前算力飙升背后是电力供给的极限,地面基建目前已成为最大瓶颈。需求侧看,AIDC的指数级扩张将带动电力需求迅速上升,根据Rand数据,2030年单个地点的训练需求可能高达8GW(约相当于8座核反应堆),除此之外还有数字货币挖矿等其他增长的电力需求存在;供给侧看,美国此前的地面基建已明显无法满足目前需求,根据CSIS数据,纽约的峰值需求约为33GW(2023年夏季),加州电网CAISO的历史峰值为52GW(2022年9月),而较为中性的CSIS预测AIDC电量需求已达到84GW,接近前两者峰值的总和。同时结合特朗普已于今年1月宣布美国进入能源紧急状态的现状,地面基建已无法在几年内满足AIDC电力需求,而太空算力或为落地能见度较高的优选方案之一。

3.2 为何发展太空算力?

能源优势——太空中太阳能效率高,可有效解决地面基建痛点。算力上天可充分使用太阳能,与地面电力基建相比,具有效率高、24小时响应等明显优势:

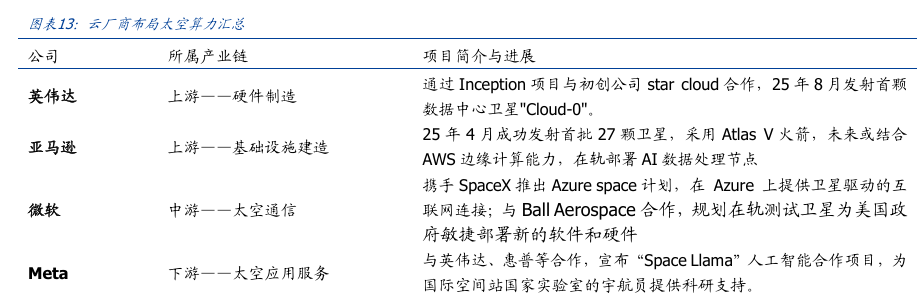

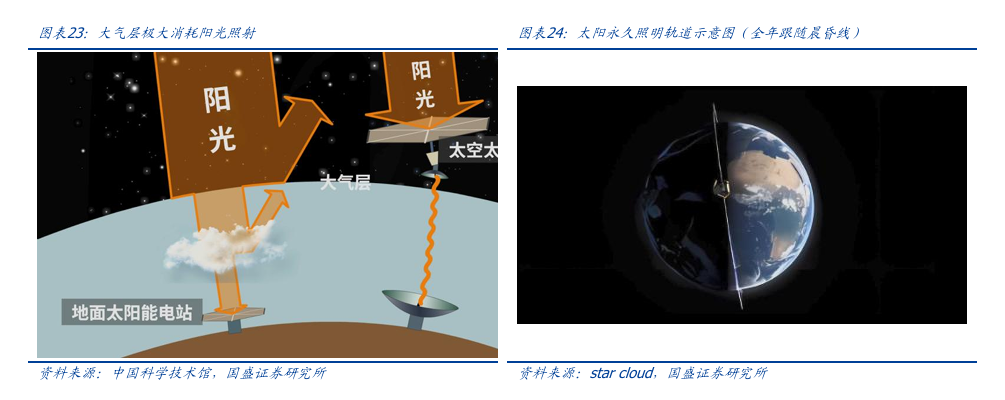

发电效率提升:地球大气层对阳光有削弱,对阳光产生散射与吸收,部分太阳能将损失反射到太空中。而在太空中光子活力更强,且没有大气层反射,发电效率大幅提升。根据中国科学技术馆数据,太空中同面积电池板接受的光能相比地球表面某些地区高出2-3倍。

24小时持续响应:地球上太阳能最大的痛点之一即由于季节、电气、地区、昼夜更替等原因,使得太阳能供电与火电、核电等供电方式相比较不稳定。而太空中如晨昏轨道的太阳能有近乎7✖24小时的光照时间,只要位置、技术设定合理就可以持续接收太阳能。

能源清洁且可再生:与有限且不可再生的化石燃料不同,太阳能可以无限期地利用,同时有利于在为数据中心供电的同时实现碳中和目标。

经济高效:太阳能电池板一旦制造完成并发射到太空,就无需任何持续的燃料或维护成本。以ADA Space“三体计算星座”项目为例,依赖空间光照与冷却,实现高效率算力处理。

散热优势——真空环境天然有效散热,空间冷却与激光通信降低能耗和运维复杂度。目前如果建造一个100万张GPU的计算集群,其局部热流密度将超过250W/m2,需要进行大面积扩热,并采取水汽蒸发等降温措施,工程实施难度极大,水资源浪费严重,且容易引发严重的热岛效应。相比地面设施散热,太空由于其自身真空环境在散热方面具有散热效率高、节约水资源等优势:

超低温环境:太空中温度达到零下270摄氏度,远低于地面任何自然或人工冷却系统的极限,太空环境可直接作为“天然液氮冷却池”,大幅降低主动散热能耗;

无介质热传导障碍:太空的真空环境彻底规避了地面散热中的空气热阻问题,热量可直接通过辐射散发。相比之下,地面数据中心因空气对流效率低,需消耗一定能源驱动风冷或水冷;

简化散热结构:卫星散热器仅需轻量化材料(如石墨烯复合膜)制成辐冷板,无需复杂的水冷管道或压缩机制冷系统,既减轻设备重量,又降低故障率;

脱离水资源依赖:数据中心散热需要大量水资源,以Meta为例,其新建的数据中心日最高用水量达600万加仑,远超当地全郡用水量,太空散热完全无需水资源,彻底解决干旱地区数据中心部署限制。

综上分析,我们认为太空算力是AI时代下解决能源、散热等问题的优选之一,且目前全球已有多家公司启动对应项目,技术发展较有保障,具有较大的市场空间及商业落地价值。

4.太空算力的产业链及参与者

4.1产业链的梳理

4.1.1上游:基础构建环节

上游是太空算力的根基,负责提供可承载算力的物理平台与把设备送入轨道,涵盖:卫星/平台制造、发射服务、算力与通信硬件。卫星制造商通过平台设计与星间链路提升网络能力;发射服务以可复用火箭压低边际发射成本;算力/边缘硬件厂则需做耐辐照、功耗与热设计适配:

SpaceX(Starlink / Starshield):现阶段在大规模LEO星座、星间激光链路与自有发射能力上具有领先优势(影响网络能力与部署速度);

卫星制造商:Maxar、Thales Alenia、Airbus Defence、Lockheed Martin等;

发射服务:SpaceX(猎鹰系列火箭)、Rocket Lab、Blue Origin、ULA、Arianespace等;

算力硬件 — NVIDIA、Intel、HPE、专门的耐空间级加速器与模块厂商(部分厂商已开始把AI边缘芯片送上轨进行验证),例如已有项目将NVIDIA Jetson类AI模块送入轨道测试。

4.1.2 中游:在轨网络/算力与空间运营

中游承担着太空算力的神经中枢职能,核心在于构建高效的通信网络与实现算力的在轨管理,包括通信网络搭建、轨道数据中心运营:

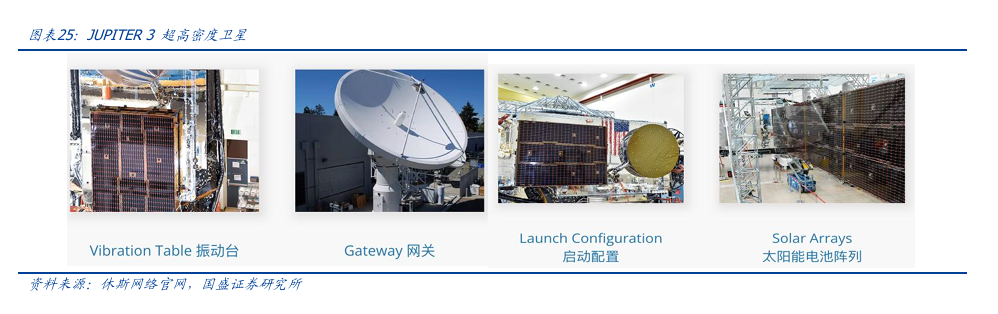

星座网络/中继运营:SpaceX(星间链路)、OneWeb(Eutelsat OneWeb 的全球覆盖策略)、Kepler(混合 RF 光学中继并明确推进 on-orbit compute 能力)、休斯网络(Hughes Network Systems)等;

在轨算力与模块化基础设施提供者:Axiom Space(推出“轨道数据中心/ODC”节点计划)、Loft Orbital(模块化搭载与快速部署服务)、Skyloom(光中继/高带宽中继解决方案)、Axiom已与多方合作推进首批在轨数据中心节点;

其他运营:SpaceX的Starcloud旨在打造轨道数据中心,通过在太空部署数据中心节点,为地面用户提供边缘计算服务;大型云厂商通过 ground-station as a service 与 space-to-cloud 产品,承担数据落地、存储与二次处理的角色(如 Azure Orbital、AWS Ground Station 等)。

4.1.3下游:应用拓展环节

下游是太空算力价值释放的核心场景,通过多样化应用将技术优势转化为实际生产力,覆盖地球观测、通信服务及新兴领域等方向。地球观测借助在轨数据处理提升决策效率,通信服务依托算力优化拓展服务边界,新兴应用如自动驾驶、智能交通则通过太空算力突破地面场景限制,全方位推动太空算力从技术探索走向产业落地,赋能多行业升级。

地球观测:

Planet Labs:利用搭载AI的卫星对地球表面进行高分辨率、高频次成像,并通过在轨实时处理技术,快速生成对农业监测、环境变化跟踪等领域有重要价值的信息。例如,通过分析卫星图像,可及时监测农作物生长状况、病虫害发生情况,为农业生产提供精准决策依据。

Maxar Technologies:拥有先进的地球观测卫星星座,具备高分辨率成像与立体测绘能力。其数据广泛应用于城市规划、资源勘探、灾害评估等领域。

通信服务:

铱星通信(Iridium Communications):运营着全球覆盖的卫星通信网络,为偏远地区、海洋、航空等地面通信难以覆盖的区域提供可靠通信服务。

Globalstar:提供卫星语音和数据通信服务,在物联网、应急通信等领域应用广泛。

我们认为,目前太空算力的上游格局较为稳固,SpaceX主导(星座规模 发射),短期内处于明显领先地位,Amazon 的 Project Kuiper借助AWS生态也是重要参与者;中游是最活跃的“创新场”,Kepler、Skyloom等专注光学中继与在轨中转的公司,以及 Axiom/Loft 等在轨模块化服务提供商,正努力推进在轨算力的商业化,如Kepler 已公开宣布 on-orbit compute 能力,Axiom 也在推进轨道数据中心节点。

4.2太空算力核心公司梳理

4.2.1 Starcloud(太空算力卫星制造)

公司概况:Starcloud是一家太空计算初创公司,公司成立于2024年,其总部位于华盛顿州雷德蒙德,致力于提供太空数据中心解决方案。公司创始人兼CEO菲利普·约翰斯顿曾负责国家航天机构的卫星项目,其他两位创始人中,埃兹拉·费尔登拥有十年卫星设计经验,专攻可展开太阳能电池阵和大型可展开结构;阿迪·奥尔特安曾供职于微软与SpaceX,管理层均具有相关领域深厚工作经验。

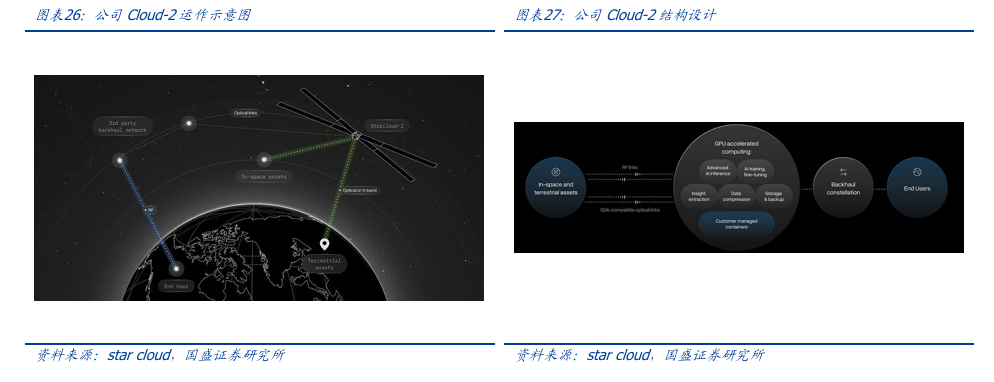

项目进展与布局:计划搭建全球首个轨道AI超算中心。公司计划发射全球首颗搭载H100 的AI卫星,目标构建千MW级轨道数据中心,以轨道太阳能驱动在轨 AI 模型训练与推理服务,全面摆脱地面能源制约。Cloud-0将主要承担作为“太空缓存”预加载高频使用的AI模型参数,以及处理太空专属的计算密集型任务,如实时解析合成孔径雷达数据、深空射电信号处理等,该项目与英伟达的Inception 计划合作。

主要产品:公司目前发布首颗商用卫星“Cloud-2”,配备GPU集群、持久存储、全天候访问以及专有的热能和电力系统。Starcloud-2 能够对航天器和空间站每天产生的数 TB 级原始数据进行实时、大容量数据分析。通过在太空中处理这些数据,Starcloud能够提供源自地球观测卫星原始数据的低延迟洞察,消除下行链路瓶颈,并避免向地球传输大量原始数据,同时独立于地球。以确保了在主权、高度冗余的环境中实现高性能计算和关键数据备份。

资方背景:公司于24年12月宣布获得1100万美元融资,投资者包括NFX、孵化机构Y Combinator、FUSE、Soma Capital以及安德森·霍洛维茨基金和红杉资本的Scout基金。

4.2.2亚马逊(卫星宽宽带网络)

项目介绍:Project Kuiper是亚马逊推出的卫星宽带网络计划,旨在为全球未被充分服务或服务不足的地区提供快速、可靠的宽带服务,涵盖学校、医院、企业、政府机构等各类用户,以缩小数字鸿沟。其技术架构包括地面基础设施(网关天线、全球网络连接等)、低地球轨道卫星星座及不同规格的客户终端。

进展与布局:项目总部位于华盛顿州雷德蒙德,在柯克兰设有卫星生产 facility;在肯尼迪航天中心设有卫星处理 facility,与Arianespace、Blue Origin、SpaceX等合作。同时,项目将太空安全与可持续性作为核心原则,贯穿系统架构、卫星设计及外部协作等环节。

4.2.3SpaceX(卫星制造与发射)

项目介绍:SpaceX的星链(Starlink)项目已部署大量低轨卫星,构建起全球高速互联网覆盖网络。其正在探索的Starcloud计划,目标是打造轨道数据中心,通过在太空部署数据中心节点,为地面用户提供边缘计算服务。

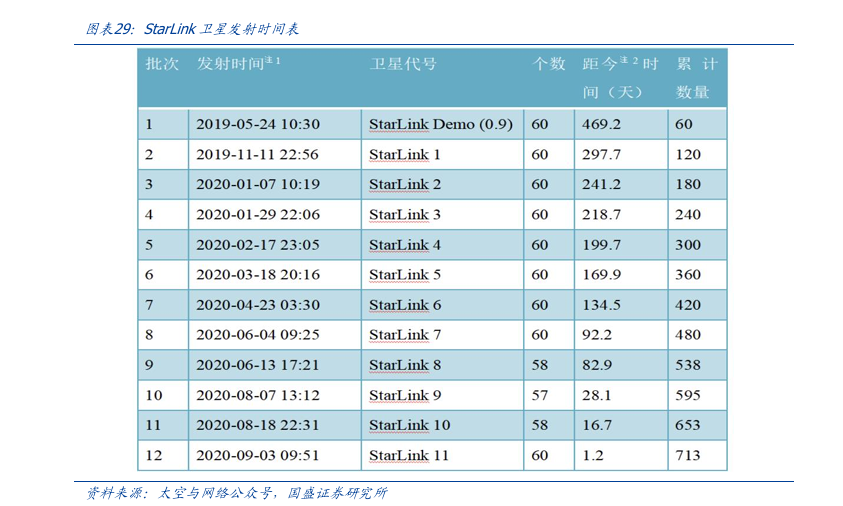

进展与布局:不断增加星链卫星的发射数量,扩大网络覆盖范围。其星链卫星已在全球多个地区提供互联网接入服务,并且在技术上持续升级,提高通信带宽和稳定性。关于Starcloud计划,虽尚未大规模实施,但已引发行业高度关注,若实现将极大改变现有算力格局。

太空算力关联:随着技术的成熟,星链卫星未来不仅可用于通信,还可能承担更多边缘计算任务。其发射的全球首颗搭载英伟达H100芯片的卫星,标志着在太空算力硬件搭载上迈出重要一步,有望利用太空环境优势,提高性能。

4.2.4Rocket Lab(RKLB,中小型火箭发射、卫星制造)

公司概况:Rocket Lab 成立于 2006 年,提供发射服务、卫星制造和在轨管理解决方案。该公司的 Electron 运载火箭已成为美国每年发射频率第二高的火箭,自 2018 年 1 月首次发射以来,已将 200 多颗卫星送入轨道。

进展与布局:子公司Rocket Lab National Security LLC 25年2月宣布已完成美国太空发展局(SDA)第二阶段传输层Beta计划的关键设计审查。该项目构成“扩散作战空间架构”的一部分。架构旨在在低地球轨道上创建一个弹性、低延迟的通信网络,以支持美国及其全球盟友实时连接。

公司与太空算力关联:Rocket Lab通过其卫星制造与低轨星座网络建设能力,为太空算力基础设施建设提供关键支撑:公司为SDA第二阶段传输层Beta计划建造的18颗卫星,构成低地球轨道弹性通信网络的核心节点,通过提供高带宽、低延迟的星间激光通信链路,为太空数据中心的数据实时传输与协同计算搭建传输通道;同时,其Photon卫星平台搭载的自主运行系统(如Inter Mission地面操作系统和MAX飞行软件)可实现星载数据的在轨预处理与智能分发,直接服务于分布式太空算力网络的实时响应需求。

4.3上市公司梳理

风险提示

1. AI发展不及预期:

太空算力主要来源于AI带来的需求,如果AI进度停滞不前导致算力需求减少,那么能源及散热等问题可能并不急需解决,导致太空算力建设进程推迟。

2.太空技术不及预期:

发展太空算力需要应对太空中微重力、辐射、低温等挑战,对器件的抗干扰能力有较高要求,如果技术迟迟无法突破同样可能会影响进程。

3.高资本需求与融资压力:

太空算力的开发和部署需要巨额资本投入,许多初创企业依赖外部融资维持运营,一旦资金链断裂,可能导致项目中止。

VIP复盘网

VIP复盘网