公司专注于电力电子行业,依托三大核心技术平台,持续在有潜力的应用领域进行多元化的业务布局,逐步形成了六大业务板块。AI领域的快速发展,给供电和电能变换等领域带来巨大挑战与机会。在这些领域,公司布局较早,已进入英伟达等公司供应体系并开发出多款产品,未来有望获得强劲的增长驱动力。同时,由于公司在这些产业领域的前期研发投入大,导致其当期净利率“失真”,未来如果大规模放量,盈利回报可能比较丰厚。

摘要

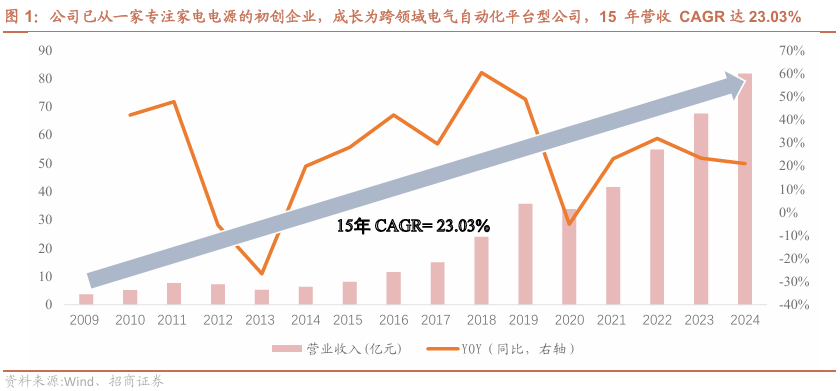

在电力电子相关领域多元化布局。公司成立于 2003 年,管理团队大部分来自华为艾默生体系,电力电子积淀深厚,经过过去的内生外延,目前公司业务涵盖智能家电电控产品、工业电源、新能源电控电源、工业自动化产品、智能装备等领域。自2009年到2024年,营收CAGR达23.03%,从专注家电电源的初创企业,成长为围绕电力电子核心技术的平台公司。

海外AI的飞速发展,给电能变换相关领域带来巨大挑战与机会。海外AI快速发展,算力端ICT器件发展与算力规模的变化,给供电、电能变换等领域带来巨大的挑战与机会。我们分析,一方面伴随芯片与机柜功率的不断提高,PSU的壁垒、价值量可能继续提升。同时,为应对波动、可靠性问题,超容、BBU 相继引入到了机柜供电的设计框架里,电源环节公司可为空间大幅增加。而在前端供电环节,高压HVDC很可能取代现行UPS方案,例如,英伟达的Rubin系列就将导入高压HVDC方案。

公司AI相关领域的布局较早,可能成为未来的增长驱动引擎。公司有电力电子、电源等领域的专业积累,已有东南亚制造基地布局;在AI相关的PSU、前端供电领域,已有较前瞻的布局和投入,并且已经进入英伟达供应体系,配合其预研需求开发多款产品。由于公司在这些产业领域的前期研发投入大,导致其当期净利率“失真”,未来如果大规模放量,盈利弹性大,可能成为新的增长引擎。

一、麦格米特:电力电子平台型公司

1.1 麦格米特:从一家专注家电电源的初创企业,成长为围绕电力电子核心技术的平台公司

麦格米特成立于 2003 年,经过数年的内生外延,目前已成长为围绕电力电子核心技术的平台公司。公司以电力电子及相关控制技术为核心,业务涵盖智能家电电控产品、电源产品、新能源及轨道交通部件、工业自动化产品、智能装备和精密连接等领域。公司的发展历程可分为四个主要阶段:单一产品发展阶段(2003-2007年)、单一产品高速发展并尝试多产品发展阶段(2008-2011年)、多样化产品布局阶段(2011-2014年)和布局完成再次启动增长阶段(2014年至今)。

1、单一产品发展阶段(2003-2007年):初创期,聚焦平板电视电源

公司成立于2003年7月29日,前身为深圳市麦格米特电气技术有限公司,注册资本100万元,创始人为童永胜及其团队。公司成立之初,核心团队多出自华为电气-艾默生系,具有深厚的电力电子行业经验。公司定位为电气自动化领域的硬件和软件研发、生产、销售与服务的一站式解决方案提供商,初期专注于平板电视电源产品的研发和销售。这一阶段,公司抓住平板电视行业从传统CRT电视向液晶电视转型的市场机遇,利用工业领域的技术优势升级传统家电电源技术。公司早期产品以平板电视电源为主,迅速积累客户资源,如长虹、同方等家电巨头。2004-2007年,公司通过多次增资和股权调整扩大规模。到2007年,公司平板电视电源产品在国内市场占有率和品牌知名度一度达到行业领先地位。这一阶段,公司主营业务收入主要依赖单一产品,但通过技术创新和市场开拓,实现了初期资本积累,并开始构建功率变换硬件技术平台、数字化电源控制技术平台和系统控制与通讯软件技术平台三大核心技术平台。

2、单一产品高速发展并尝试多产品发展阶段(2008-2011年):高速增长,初步多元化

2008年后,麦格米特平板电视电源业务进入高速增长期,受益于全球平板电视市场的爆发(如液晶电视普及)。公司产品逐步向大尺寸、智能电视等高功率领域切换,同时开始尝试多产品发展,渗透医疗、通信等工业电源领域,以及变频家电功率转换器等新品。2008年:公司收购世界500强美国电气巨头艾默生集团旗下工业电源(焊机)产品线运营团队,整合成麦格米特焊接技术事业部,正式进入工业弧焊焊接领域。这标志着公司从家电向工业领域的初步扩展。2009-2010年:推出医疗设备电源、通信设备电源等产品,培育变频空调功率转换器、变频微波炉功率转换器等新品。2010年9月9日:整体变更为股份公司(深圳麦格米特电气股份有限公司),完成股改,为上市奠定基础。这一阶段,公司营业收入快速增长,平板电视电源收入占比仍高达40%以上,但新产品如医疗电源(应用于飞利浦等客户)和通信电源(应用于日海通讯等)开始贡献营收。

3、多样化产品布局阶段(2011-2014年):全面拓展,构建跨领域模式

2011年后,麦格米特加速产品多元化布局,利用三大核心技术平台的交叉应用,扩展到工业自动化、新能源汽车等领域。公司逐步实现从单一家电电源向多领域电气自动化解决方案提供商的转型。2011年:推出新能源汽车电机驱动器、可编程逻辑控制器(PLC)、数字化焊机等工业自动化产品。公司设立多家子公司,如株洲麦格米特电气有限责任公司(株洲电气),专注于工业自动化生产。2012年:进入智能卫浴领域,推出智能马桶整机产品(应用于惠达、美标等客户)。2013年:新能源汽车相关产品(如车载充电机、电机驱动器)开始应用于北京汽车、北汽新能源等客户。公司设立美国麦格米特(MEGMEET USA, INC.),拓展海外市场。2014年:产品线基本形成三大系列:智能家电电控(平板电视电源、变频家电功率转换器、智能卫浴)、工业电源(医疗、通信、大功率LED显示电源)和工业自动化(新能源汽车电机驱动器、PLC、数字化焊机)。这一阶段,公司主营业务收入结构趋于均衡,工业电源和工业自动化收入占比从2011年的不到20%上升至2014年的约50%。

4、布局完成再次启动增长阶段(2014年至今):上市与高速扩张,聚焦新兴领域

2014年后,麦格米特产品布局完成,进入高速增长期。公司加强内生发展与外延拓展,深耕新能源、AI数据中心等领域,营收和净利润持续增长。2014-2016年:公司设立更多子公司,如怡和卫浴(智能卫浴)、思科韦尔(精密连接)。2017年:公司上市。2018-2020年:聚焦新能源交通和智能装备,推出充电桩模块、电机控制器等产品。2020年,公司进入轨道交通领域,产品应用于高铁等。2021-2023年:受益于光伏、储能和新能源汽车产业爆发,相关业务高速增长。2023年:公司设立沈阳晶格自动化技术有限公司(参股),加强工业自动化布局。2024年至今:与英伟达合作,成为其数据中心部件提供商,进军AI服务器电源领域。

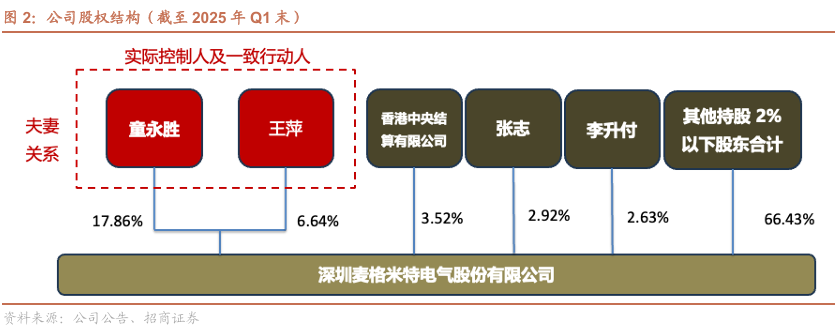

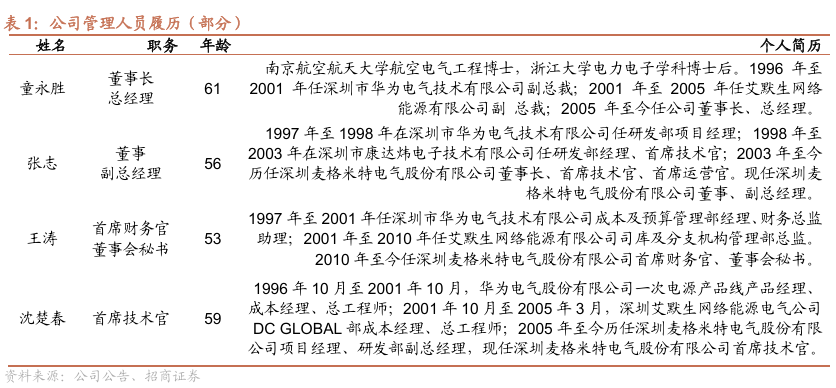

1.2 公司高管持股比例高,创业团队来自华为艾默生

高管持股比例高,股权结构清晰。截止2025年Q1末,公司实际控制人为童永胜,目前担任公司董事长兼总经理,直接持股17.96%,为公司第一大股东,第二大股东王萍直接持股6.64%,第四大股东张志,目前担任公司副总经理,直接持股2.92%。李升付系公司多家子公司高管,直接持股比例2.63%。林普根系子公司怡和卫浴原股东,直接持股比例1.16%。王晓蓉系公司首席技术官沈楚春配偶,直接持股比例1.14%。童永胜与王萍为夫妻关系,为一致行动人,二人直接合计持股24.5%。公司高管及各业务板块核心团队持股比例高,股权结构清晰。

创业团队来自华为艾默生。公司管理团队大部分来自艾默生网络能源公司,前身是被艾默生收购的华为电气,现任公司的高级管理人员中有4位有华为-艾默生背景,管理层技术实力强。

1.3 业务情况

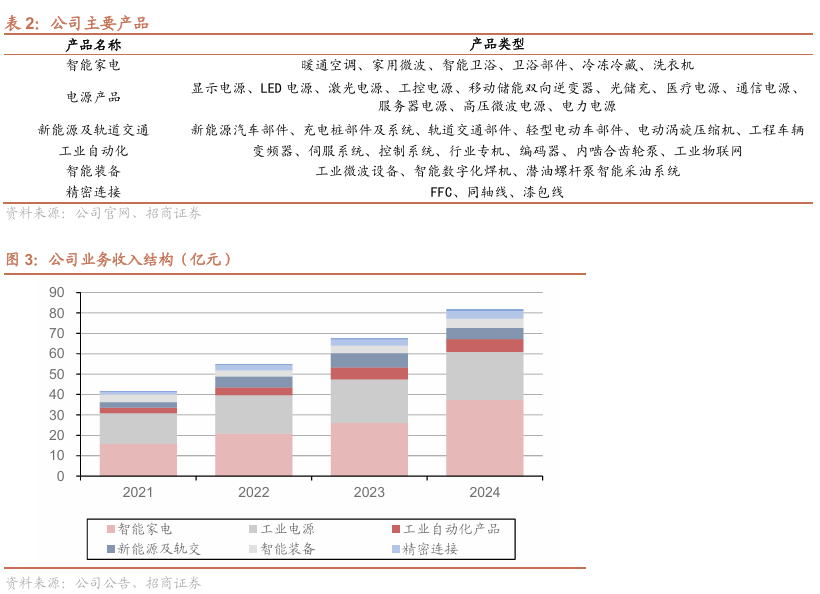

根据应用领域划分,公司产品主要包括智能家电电控产品、工业电源产品、新能源及轨道交通部件、工业自动化、智能装备、精密连接六大类。

智能家电电控产品:各类变频家电功率控制器、空气源热泵控制器、智能卫浴整机及部件等;

电源产品:医疗设备电源、通信及服务器电源等网络能源产品、电力设备电源、工业导轨电源、光伏&储能&充电桩核心部件、LED 显示电源、显示设备相关电源及OA 电源等;

新能源及轨道交通部件:新能源汽车电力电子集成模块(PEU)、电机驱动器(MCU)、车载充电机(OBC)、DCDC 模块、车载压缩机、轨道交通车辆空调电气部件、热管理系统核心部件等;

工业自动化:伺服及变频驱动器、可编程逻辑控制器(PLC)、液压伺服泵、直线电机、编码器等;

智能装备:数字化焊机、工业微波设备、智能采油设备等;

精密连接:异形电磁线、同轴线、超微细扁线、FFC、FPC等。

1.4 财务分析

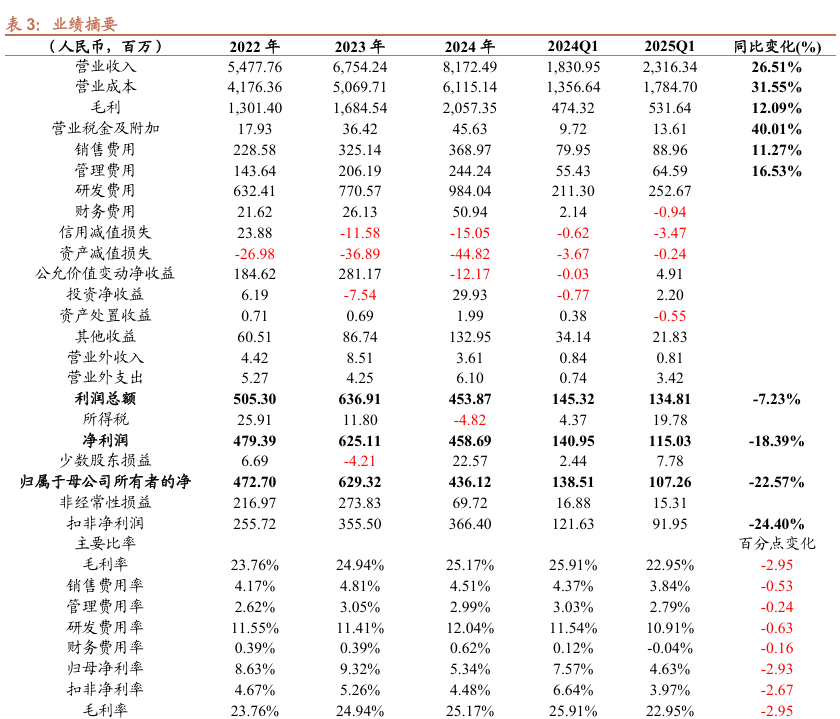

公司2025第一季度收入、归母净利润、扣非净利润23.16、1.07、0.92亿元,分别同比增长26.51%、-22.57%、-24.40%。公司六大业务板块收入均实现同比增长,总收入结构均衡,新能源汽车及轨道交通板块增速最快,智能家电电控板块贡献最大。智能家电电控:收入12.26亿元,同比增长32.14%。电源产品:收入4.91亿元,同比增长1.45%。新能源汽车及轨道交通:收入2.31亿元,同比增长109.79%。工业自动化:收入1.56亿元,同比增长26.54%。智能装备:收入1.09亿元,同比增长10.12%。精密连接:收入0.92亿元,同比增长22.10%。

【收入及盈利情况】

公司2025第一季度收入23.16亿元,同比提升26.51%。综合毛利率22.95%,同比下降 2.95pcts。由于毛利率下降,叠加公司增加新产品投入导致费用率增加,使得公司一季度业绩有一定程度下滑。

【费用情况】

公司2025Q1销售、管理、研发及财务费用率合计17.50%,同比下降1.55pcts。主要系公司研发费用率有所下降,但研发投入仍较高,2025Q1单季度研发投入2.53亿元,研发费用率达到10.91%。

【资产负债情况】

截至2025一季度末,公司资产负债率达到47.58%,较上年同期下降 8.26pcts。账面货币现金约10.85亿元,一年内到期的非流动债务与短期借款合计6.56 亿元,短期偿债能力有所保障。总负债较上年同期有所变化

二、AI服务器机柜升级给电能变化相关领域带来机会与挑战

2.1 算力端ICT器件发展与算力规模的变化,给供电、电能变化等领域带来挑战与机会

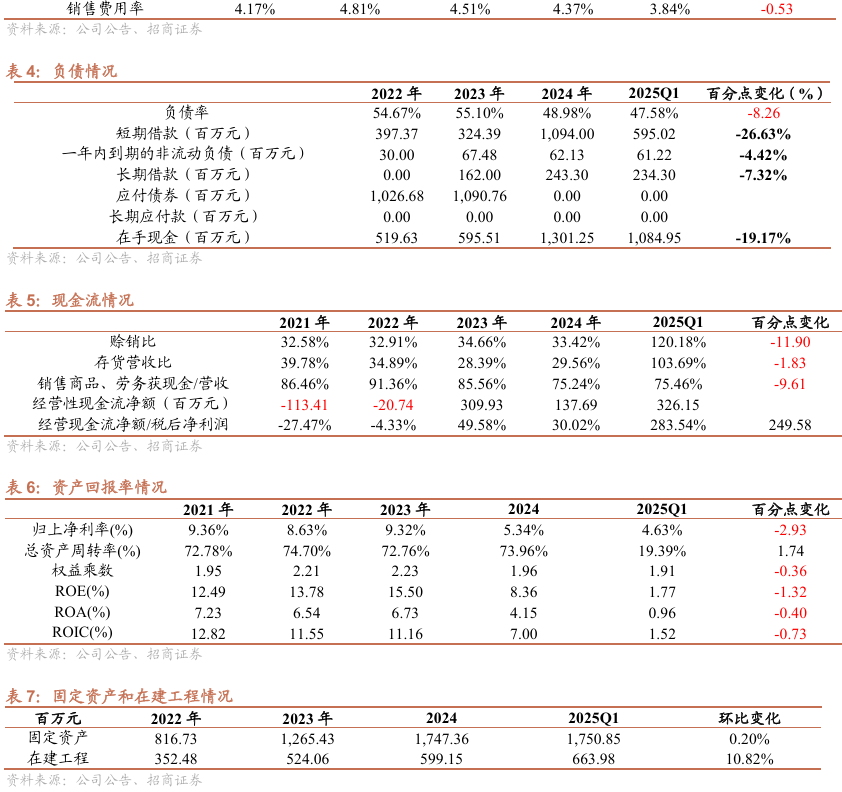

英伟达芯片升级在伴随单瓦特算力的增加的同时,单机柜功率快速增加。在 Hopper 架构下,通常一个AI服务器由8卡 GPU构成,NVL8服务器的功耗(仅计算芯片,下同)约为5.6KW,算力折合为FP4稠密算力为 32P,单KW 获得的算力为 5.7P。在Blackwell架构下,单个GB200/GB300的 TDP功耗为1200W/1400W,服务器由机架升级为机柜,单个机柜形态变为了 NVL72(72 卡服务器),NVL72的功耗下GB200为86.4KW、GB300为100.8KW,单KW 获得的算力分别为8.3P、10.7P。在Rubin架构下,单个VR200/VR300的 TDP功耗为1800W/3600W,机柜形态进一步升级NVL144和NVL576,分别对应Rubin普通版和Rubin Ultra版。NVL144的功耗为129.6KW,NVL576的功耗为518.4KW,单KW 获得的FP4 FLOPS提高至27.8P。

2.1.1 伴随芯片与机柜功率的提高,PSU的壁垒、价值量可能继续提升

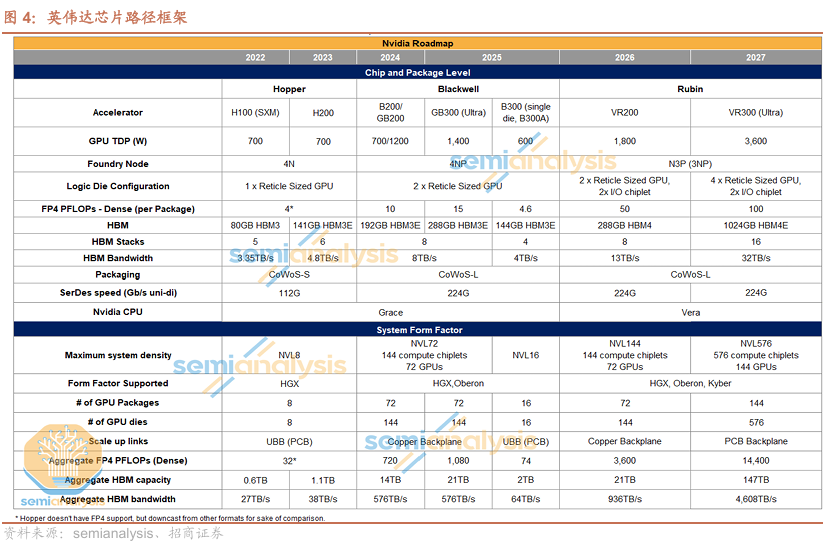

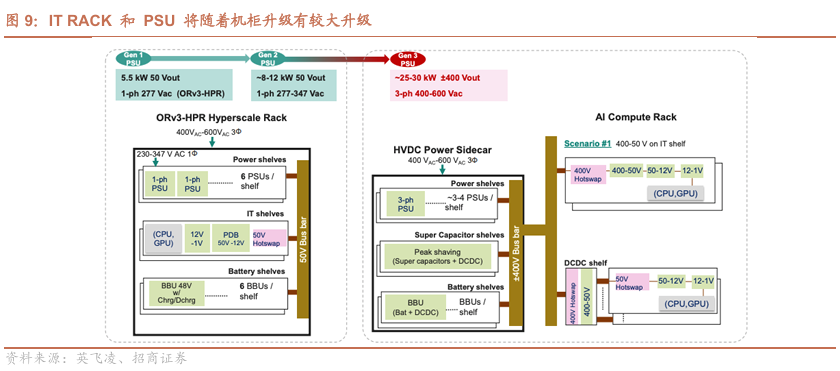

PSU承担电转换和降压的功能。当前的AI服务器PSU大多遵循ORv3-HPR标准,每个电源架都通过三相输入(400-480 Vac L-L)供电,但每台PSU的输入为单相(230-277 Vac)。PSU 内部实际有两层电路一级 AC-DC,先完成交流到直流的转换;再嵌套一级 DC-DC,实现降压,最终实现单相(230-277 Vac)输入,50V 直流输出到 compute tray上。

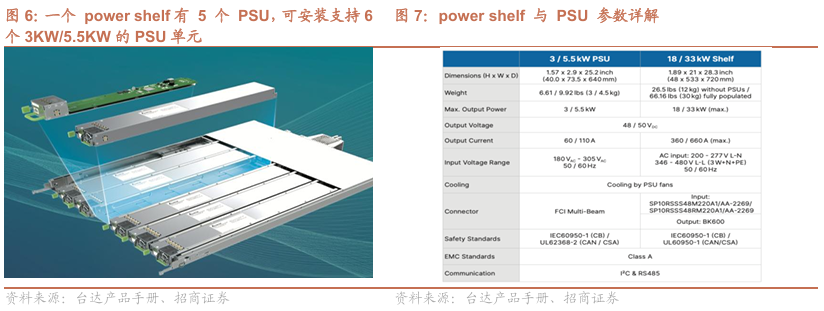

在 Hopper 架构下面,PSU功率在 3KW左右。单个 H100或者 H200 的 TDP功耗为 700W,NVL8服务器的功耗为5.6KW。根据台达的产品资料图,NVL8需要的电源一般为 3KW 一个 PSU,6 个组成一个 shelf,合计功率 18KW。(这里 18KW 显著大于NVL8功耗是因为电源设计上有冗余。)

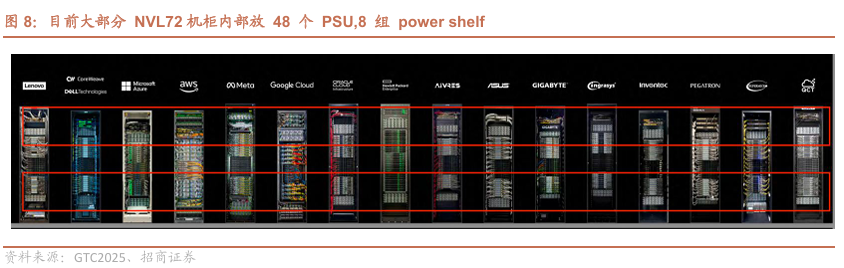

在Blackwell架构下面,PSU功率在5.5KW左右。NVL72在仅计算芯片功耗的情况下,GB200为86.4KW、GB300为100.8KW,由于涉及到转换效率以及为非芯片以外设备的供电,GB200、GB300 NVL 72的额定功率大致分别在100、120KW 左右。目前大部分 NVL72机柜内部按2N配置8组shelf,每个电源shelf支持33KW,可安装支持6个5.5KW的PSU单元(一组shelf大部分时间内仅需5个PSU来实际工作,1个PSU做冗余备用)。

在 Rubin架构下,柜内 PSU 需要进一步升级。单个VR200/VR300的 TDP功耗为1800W/3600W, NVL144服务器仅计算芯片的功耗为129.6KW,NVL576服务器仅计算芯片的功耗为518.4KW。考虑冷却及其他设备的供电,同时又由于柜内空间不足的问题(要在几个有限的柜位上给服务器安全供电), NVL 144 这一代大概率将升级 PSU。虽然目前我们并未看到实际的Rubin NVL144 机柜的电源型号,但推测大概率电源要在这一代升级到 8KW-12KW。

伴随PSU的升级,其壁垒、价值量有望继续提升。电源供应器(PSU)正面临在有限物理空间内实现更高功率输出的技术挑战。这一趋势显著提升了PSU设计的复杂度:一方面,高功率密度要求必须突破传统散热极限,需通过先进热管理技术(如相变冷却、微型热管)和高耐热材料(如碳化硅器件)实现热量高效消散;另一方面,紧凑型结构对电磁兼容性(EMC)和电路布局提出了近乎苛刻的要求,需依赖精密数字控制算法和拓扑优化来维持系统稳定性。这对相关的公司的电力电子研发能力提出较大挑战,有能力满足要求的企业越来越少。此外,在新产品发布后,由于相对较低的竞争烈度,同时出于补偿更加复杂的生产流程和前期较多的研发投入,新产品单W价值量一般有一定溢价,单W价值量相对前代即使批量后也有一定提高。

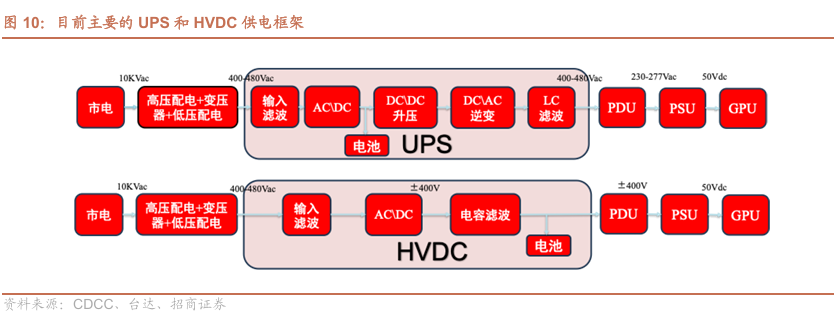

2.1.2 柜外的供电将从UPS升级为HVDC,且超容、BBU 相继引入到了机柜供电的设计框架

数据中心对用电可靠性要求高,目前普遍采用UPS短时备电。数据中心用电可靠性要求高,UPS可增强用电可靠性。当市电中断时,UPS能在毫秒级时间内切换到电池供电模式,为服务器、存储设备、网络交换机等关键设备提供持续电力。即使市电正常,UPS也会对输入电力进行稳压、滤波处理,去除电压波动、浪涌、谐波等干扰,输出纯净稳定的电力,保护设备硬件,延长设备寿命,减少故障率。

在服务器供电的线路中,不变的是电压,变化的是电流,电流大幅增加将导致铜线变粗和线损升高。如若 IT 负载由NVL 72换成NVL144,GB200 NVL72的功耗为86.4KW,NVL144的功耗则为129.6KW,由于电压不变,线路中传输的电流将变为原来的 1.5倍,线损(I2R)为 2.3 倍。如若 IT 负载由NVL 72 换成NVL576,线路中的电流将变为原来的 6倍,线损(I2R)则为 36 倍。

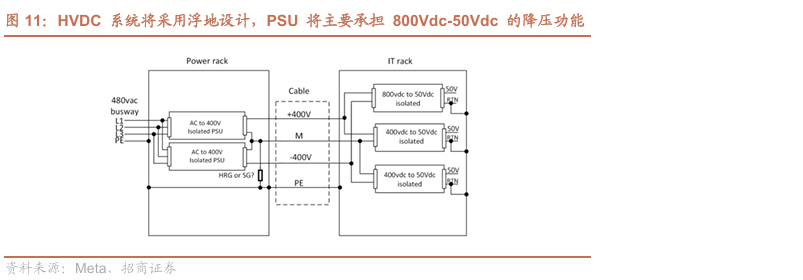

为了降低线损和减少用铜量,柜外供电将升级为HVDC。由于电路传输中不变的是电压,变化的是电流,如果在供电设计时就升高电压将大幅降低线损。一种方式是交流电升压,但交流电面临一个问题,比如,如果是一个等效 800V 的供电系统,交流UPS的峰值电压高达800*√2=1131V,安全性相对较低。且交流电本身存在周期性过零点,触电时人体易因肌肉痉挛被“吸附”在带电体上,且交流电的周期性波动会导致更严重的肌肉收缩反应,进一步增加风险。第二种是引用 HVDC 供电,本质上把线路中的交流电变为了直流电,且由于海外目前HVDC系统的输出电压为浮地设计(±400V 来构成 800V),即使误触单极母排,触电电压也较低(约400V),相较交流UPS的峰值电压高达800*√2=1131V,安全性相对较强,故目前海外公开的下一代供电系统多为±400V HVDC系统。

引入 HVDC 以后,将使得供电变化较多,目前仍有几个问题需要解决:

1) 何时会明确引入 HVDC,NVL144还是NVL576?由于 Rubin NVL144 相对 NVL72 功率并没有特别大的提升,线损为之前 2.3 倍左右,NVL144 可能仅会小批量使用 HVDC。NVL576 功率提升较大,线损为之前的 36 倍左右,预计这一代将全面布局 HVDC,即 NVL 144选用 HVDC,NVL576 可能必用 HVDC。

2) 引入 HVDC 的意愿如何:HVDC系统出来以后,电路中的电为直流电,之前 UPS 框架下为交流电,当用 HVDC 给 IT 负载供电的时候,PSU 的功能将从之前的既交转直又降压变为仅降压,电路从 UPS 框架下的AC-DC DC-DC变为DC-DC。在现有的 HVDC 的框架下,下一代 PSU 将只承担降压的功能。但是数据中心中需要供电的不仅仅有 IT负载,还有冷机等其他设备,其都是针对交流电设计的,也需要针对性优化。

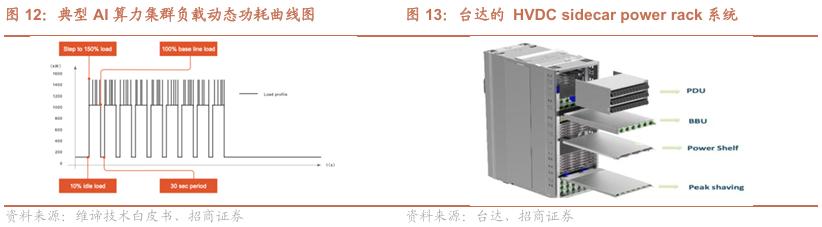

海外的HVDC供电是一个系统,里面包含PDU、BBU、Power Shelf和超容。1)引入超容:传统数据中心上线运行以后,负载相对比较平稳,很少有极端情况负载波峰或谷底出现,而智算中心的负载运行特点是不断进行训练任务来进行高速运算,当它开始训练任务时,负载将会迅速上升到比较高的功耗值, 甚至会达到负载的极限值,而等到这次训练任务结束以后,它的负载又会迅速下降,降到最低值。 这种脉冲式功率的波动对应的将是前面输电线路中的电流的快速波动,而一个瞬时的大电流将使得前面的电气设备出现“烧坏”的现象。所以,引入了超容,通过超容来削掉峰值功率,保护整体供电线路。2)引入 BBU:BBU是AI服务器中提供备用电源的组件,旨在应对电力中断或波动,确保系统在主电源失效时能够继续运行。AI服务器,尤其是用于训练大模型或实时推理的服务器,对连续性要求极高。如果电源中断,即使是短暂的,也可能导致数据丢失、模型训练中断或硬件损坏,这在数据中心环境中尤为致命。BBU通过集成在服务器硬件中,提供微秒级的电源切换能力。3)PDU 也被嵌入到了 Sidecar Power Rack 里面。在数据中心中的PDU 一般承担着分配高压直流电、管理电压、监控电力使用、提供故障保护以及确保安全的关键功能。从目前各厂家提供的方案看,一个 sidecar power rack里也集成了 PDU,使得电源厂商的可为空间进一步增加。

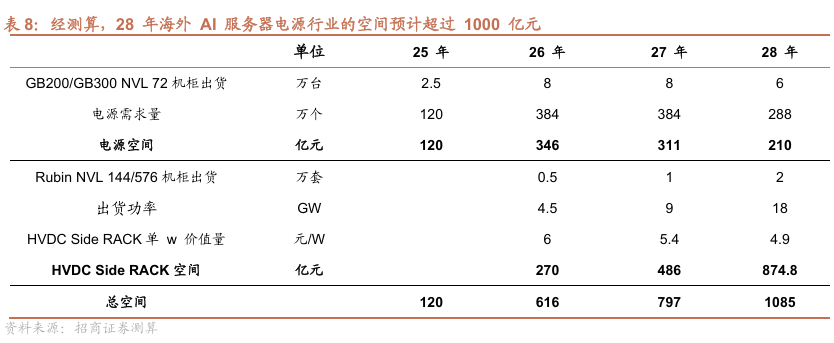

2.2 AI电源空间广阔,未来三年行业空间有望扩张7倍

为了更好的测算行业空间,我们做了如下假设:

1)25年GB200 NVL72 机柜年上量,26 年 GB200/GB300 NVL72机柜替代 H100,27 年 Rubin 开始爬坡。

2)在做 PSU 测算时:一个 shelf 6 个电源,一个 NVL72 机柜按照8 个 shelf 测算,48 个电源。

3)在做电源价值量测算时:一个 5.5KW 电源大概价值量 1 万元,单 w 价格 1.82 元/W,同时考虑年降 10%(由于目前行业内基本玩家为台达、光宝、麦格米特,格局好,降价压力不大)。

4)在做HVDC sidecar power rack 价值量测算时:由于 HVDC 在设计上使用了 2N 冗余,目前看到的行业 Rubin 576基本为 900KW 的 HVDC 供电系统,但其芯片功率大概在 500KW 左右。考虑其引入 BBU、超容等新产品,结合柜内 PSU,预计价格在 6 元/W,同时考虑年降 10%。

根据以上测算,我们预计28 年海外 AI 服务器电源行业的空间预计超过 1000 亿元,25 年的市场空间约为 120 亿元。

三、麦格米特:AI相关领域的布局较早,可能成为未来的增长驱动引擎

3.1 公司有电力电子、电源等领域的专业积累,已有东南亚制造基地布局

公司有电力电子、电源等领域的专业积累。公司自成立以来,始终致力于高效、高可靠电源技术的研究,拥有一支由资深电力电子专家组成的研发团队,并在功率变换、数字控制、热管理、电磁兼容等核心技术上取得了大量自主知识产权。其产品涵盖工业电源、医疗电源、通信电源、新能源充电设备及定制化电源解决方案,广泛应用于工业自动化、新能源、轨道交通、医疗设备等多个高端领域。

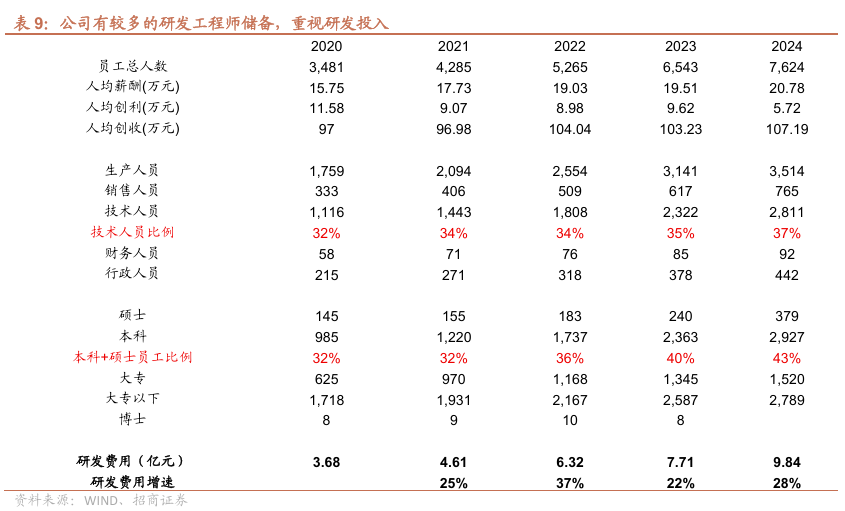

公司有较多的研发工程师储备,重视研发投入。行业变化越快,研发的能力、响应的速度、工程师的综合水平等这些因素将开始定价。从人力资源配置维度看,2020年至2024年间,公司技术人员数量由1,116人提升至2,811人,占比从32%提升至37%,形成规模化的专业研发团队。同期员工总人数从3,481人增至7,624人,技术人才占比持续优化。在研发投入强度方面,研发费用从2020年的3.68亿元提升至2024年的9.84亿元,2021-2024年复合增长率达28.6%。此外,本科及以上学历员工占比从32%提升至43%,为研发创新提供了高素质人才支撑。

为匹配客户需求,公司已在东南亚建立生产基地。以英伟达为例,作为全球领先的AI计算公司,对其供应链的稳定性、响应速度和全球化布局提出了较高要求。为确保产能供应的弹性与韧性,英伟达明确要求核心供应商必须具备全球生产能力,能够在不同区域快速部署制造、组装和测试环节,以应对地缘政治风险、国际贸易壁垒以及区域市场需求波动。这一要求不仅推动了供应链的本地化响应能力,也促使供应商加速在北美、欧洲及亚洲多地建立生产与技术支持中心。麦格米特目前具备 9 大生产基地,可以满足英伟达等客户需求。根据公司官网信息,麦格米特拥有 9 大生产基地如下:

1、株洲栗雨基地:位于株洲高新区栗雨工业园,占地面积 150 余亩,是集团电子电气产品全球制造基地,现有员工 3000 余名,专业研发工程师超 500 名。

2、株洲蓝色河谷基地:位于新马工业园新东路 1381 号,占地面积 240 亩,业务涵盖工业自动化、新能源汽车及轨道交通、工业电源、智能家电和高端智能制造。

3、泰国制造基地:位于罗勇府 “泰中罗勇工业园”,占地面积 150 亩,承接欧美和东南亚重大本地客户的海外制造需求,是集生产、仓储、办公于一体的专业电源和 PCBA 板制造基地。

4、杭州高端装备产业基地:位于艾美依以西地块,占地面积约 65 亩,定位为集团长三角区域总部,是集研发、制造、测试验证、营销、展厅、培训的全功能产业中心。

5、台州怡和卫浴制造基地:位于台州椒江,占地面积 80 亩,拥有多条卫浴部件及整体加工的自动化产线,是专业智能坐便器制造基地。

6、河源制造基地:位于广东省河源市高新技术开发区,占地 150 亩,专注于电磁线研发、生产与销售,主要产品包括高精漆包线、利兹线、膜包线等。

7、义乌制造基地:位于浙江义乌,占地面积 100 亩,集内啮合齿轮泵研发、制造、销售于一体,经营范围包括液压件、液压系统等。

8、印度制造基地:位于 noida 80 区,集研发、生产、销售、售后、技术于一体,专注于为全球客户提供电力转换和能量传输技术与服务。

9、美国制造基地:位于德克萨斯州达拉斯市北郊 Richardson 市富士通工业园区,工厂面积 35000 平方英尺(3250 平方米),致力于服务美国市场,提供本地化制造等支持。

3.2 在AI相关领域,公司已前瞻布局多款产品

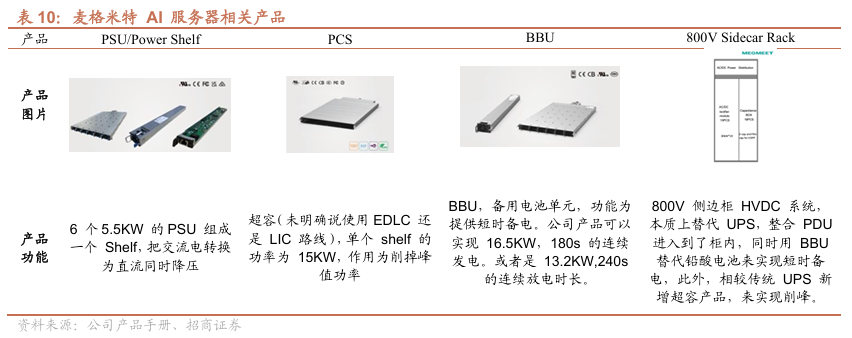

麦格米特在 AI 领域的布局广泛且深入,凭借超过20年的电源技术积累,目前已发布多款针对 AI服务器的产品。主要有:PSU(服务器电源),PCS(超容),BBU(备用电池电源),800V Sidecar Rack(800V 直流供电系统),各自分别的功能如下:

1、 PSU/Power Shelf:6 个5.5KW 的PSU 组成一个 Shelf,把交流电转换为直流同时降压。

2、 PCS:超容(未明确说使用EDLC 还是 LIC 路线),单个 shelf 的功率为 15KW,作用为削掉峰值功率

3、 BBU:备用电池单元,功能为提供短时备电。公司产品可以实现 16.5KW、180s 的连续放电,或者是 13.2KW、240s 的连续放电时长。

4、 800V Sidecar Rack :800V 侧边柜 HVDC 系统,本质上替代 UPS,整合 PDU 进入到了柜内,同时用 BBU 替代铅酸电池来实现短时备电,此外,相较传统 UPS 新增超容产品,来实现削峰。

3.3 AI投入压制短期业绩,产品放量后盈利弹性大

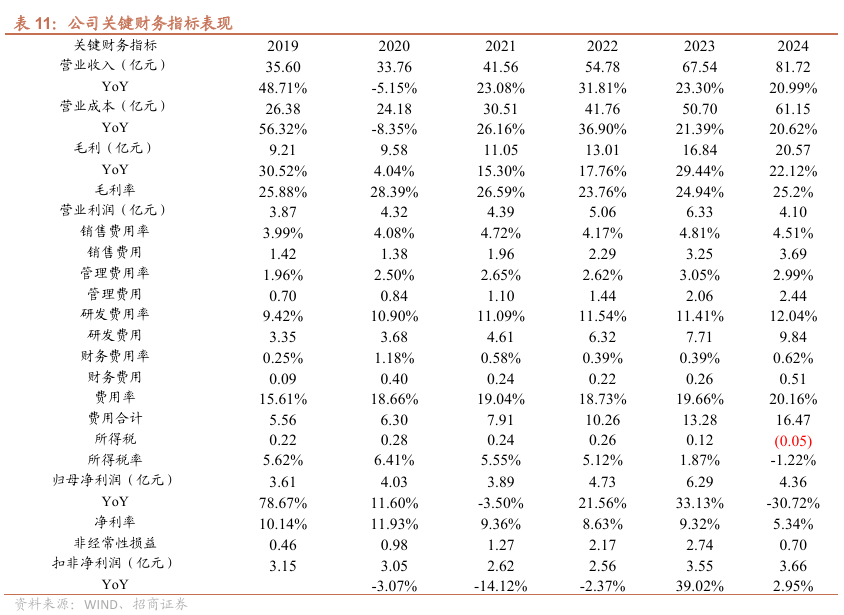

从 24 年开始的大规模 AI 投入一定程度上影响了公司利润释放速度。公司2019-2023年收入与利润增速较快,但自2024年开始,为支持未来增长,公司费用增速较快,在毛利率依然同比提升的情况下,由于收入增速不及费用增速,24 年业绩下滑较多。

1、 公司自2019至2024年整体财务表现呈现稳健增长。核心指标营业收入持续提升:从2019年的35.60亿元跃升至2024年的81.72亿元,年均复合增长18.2%。尽管在2020年因外部环境短暂下滑(YoY,-5.15%),但随后迅速恢复并加速,2021-2023年连续三年增速超过20%(23.08%、31.81%、23.30%)。同时。代表盈利能力的毛利也稳步增长,从9.21亿元增至20.57亿元,年均复合增长17.4%。 归母净利润在2020-2023年间虽有波动(如2021年微降),但整体趋势向上,2023年达到6.29亿元,较2019年增长超74%。

2、2024 年归母利润的下滑主要源自费用投入的加大和非经常性损益的减少。尽管2024年公司营业收入仍保持21.00%的增长(至81.72亿元),但归母净利润同比下滑-30.70%(至4.36亿元)。其核心原因在于期间费用(尤其是研发和销售费用)的快速攀升:研发费用同比增长27.70%(达9.84亿元),研发费用率升至12.04%(为六年最高);销售费用同比增长13.48%(达3.69亿元);管理费用亦持续增长(2.44亿元)。三者共同推动费用合计达16.47亿元,同比增长24.05%,费用率达到20.16%。费用的增速远超营收增速,大幅侵蚀了营业利润空间,最终导致净利润显著下滑。此外,非经常性损益的大幅减少(从2.74亿降至0.70亿),很大程度上影响了归母净利润。

费用前置是公司一大财务特性,产品批量后收入、利润弹性较大。公司目前已在 AI 领域推出了多款产品,在前文中的测算,行业空间未来超千亿,一旦产品进入从 1到N 阶段,公司的营收有望快速增长。这类公司,往往有“费用前置”的特性,这意味着在产品开发、市场准入和产能建设等早期阶段,公司会集中投入较高额度的固定成本(如研发费用、设备投入、渠道开拓费等),导致初期利润率可能承压或表现为亏损。然而,这种战略性的前置投入为公司后续的规模化生产奠定了坚实基础。一旦产品成功实现大规模量产和市场推广,其边际生产成本会显著下降,收入的增长开始远超运营杠杆的平衡点。此时,得益于早期构建的规模优势和运营效率,公司的收入及利润将展现出极强的弹性。

VIP复盘网

VIP复盘网