投资要点

公司概况:

全产业链布局、主旋律商业化影片突围的电影行业领军民营企业。

公司成立于2003年,深耕影视行业多年,从发行业务为起点向产业链上下游延伸。目前主营业务包括电影业务(含投资和发行)和电影院业务(含院线和影院),覆盖全产业链。截至2023年底,公司累计出品影片超过300部,累计票房超过600亿元,多部主旋律商业化电影获票房口碑双丰收。

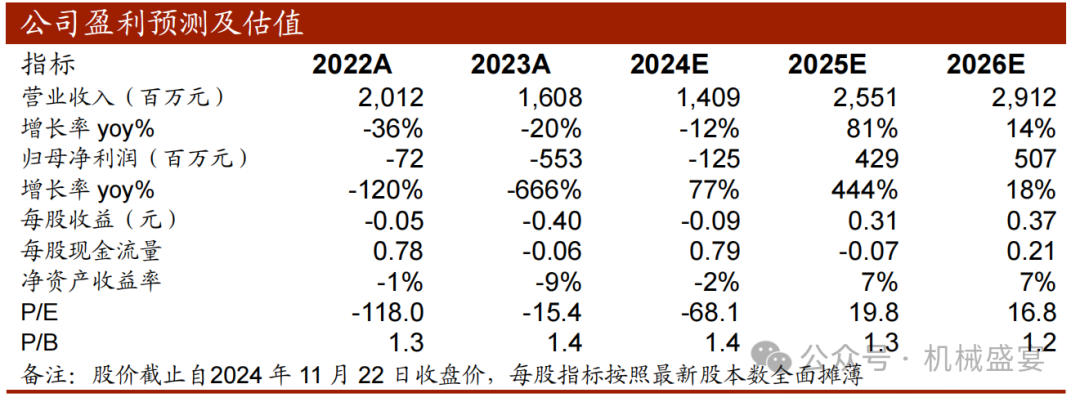

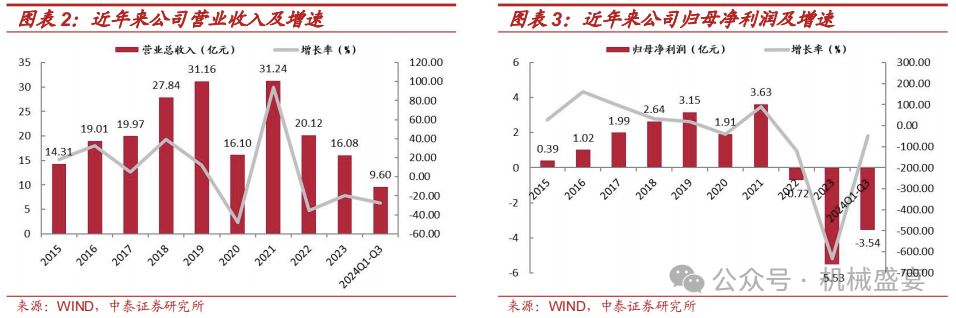

2015-2019年公司营业收入从14.31亿元增长至31.16亿元,CAGR为21.48%;归母净利润从0.39亿元增长至3.15亿元,CAGR为69%。2020-2023年公司受疫情影响及主投主控影片票房收入影响,营收有所波动。24Q1-Q3,公司实现营收9.60亿元,归母净利润-3.54亿元,同比下降50.02%。

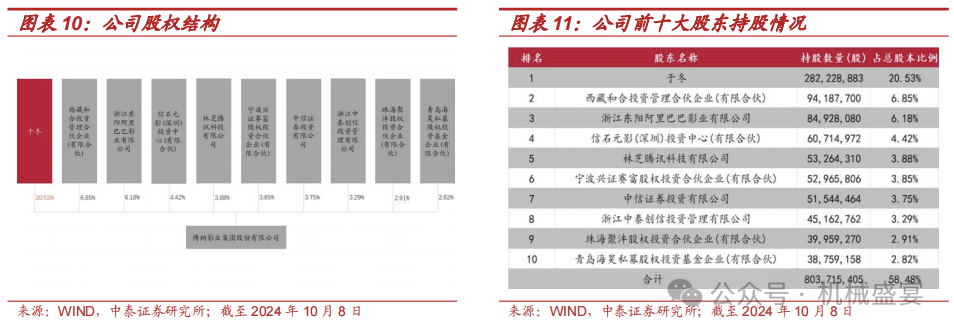

公司创始人&实控人于冬是北京电影学院科班出身;截至2024年10月8日,阿里巴巴影业持股6.18%,腾讯持股3.88%;公司2024年积极开展回购,回购的股份拟全部用于实施员工持股计划或者股权激励。

行业层面:电影市场从恢复走向增长可期,票房空间有望继续扩容。

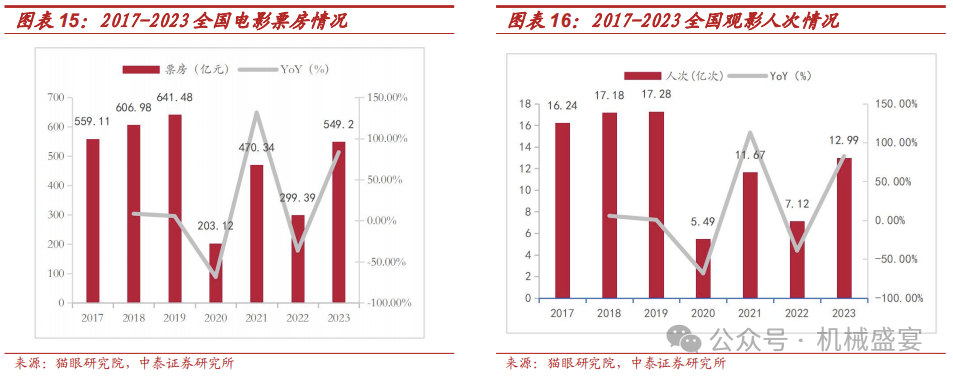

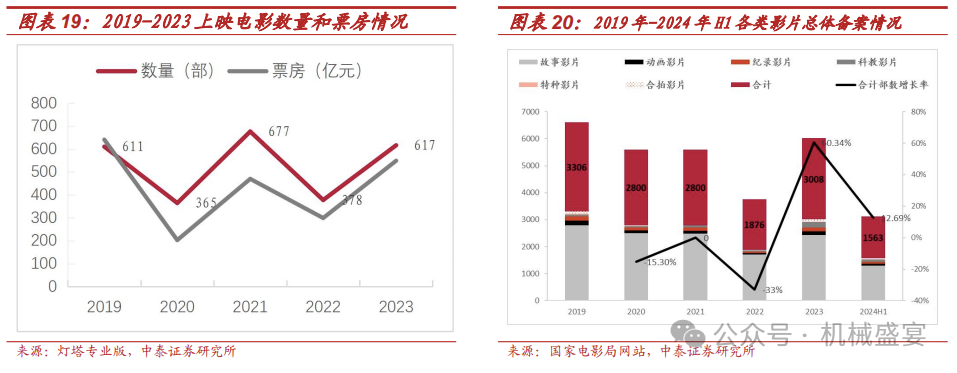

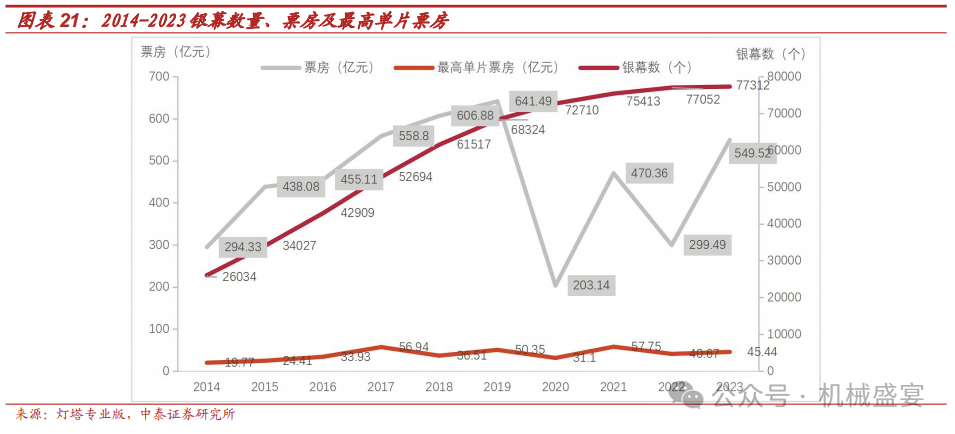

市场空间:电影产业增长可期,场均人次回升推动市场回暖。2023 年中国电影市场全年实现总票房为 549.15 亿,同比增长 83.4%;观影人次达 12.99 亿,是自 2020 年以来观影人次新高。预计 2027 年中国电影票房收入将达到 132 亿美元,占全球票房收入的 27%,高于美国的 23%,成为全球最大市场。市场扩容催化因素包括:1)内容侧:备案数量再创新高,行业预期依然乐观。2)渠道侧:银幕数量持续增加,特效厅占比提高。3)受众侧:消费属性拉动观影需求,社交属性留住年轻一代。

竞争格局:1)投资发行方面,资本参与电影投资依然活跃,发行市场格局发生较多变化。2)院线影院方面,院线市场行业集中度连续 7 年稳步提升,头部影投公司占据更大优势。

发展趋势:1)主旋律商业化影片是行业定心石。2)AI 应用将赋能行业降本增效。AI 技术可将电影制作效率提高 30%以上,电影制作成本有望降低 25%。3)国际化发展成为新的突破口。2023 年中国电影的海外票房(不含港澳台)为 5590 万美元,未来海外市场或有 10 倍增长空间。

公司层面:深耕主旋律商业化大片赛道,推进国际化多元化发展。

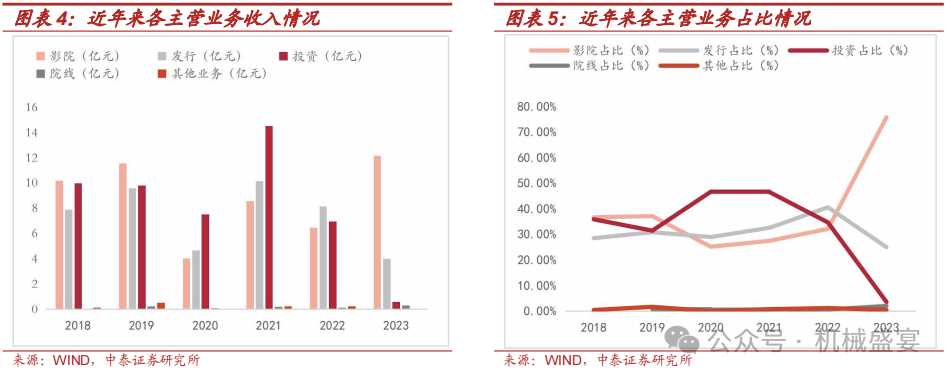

投资和发行部分,投资业务筑牢壁垒,发行业务根基稳固,双轮驱动业绩恢复。投资业务方面,公司 2009 年参与投资主旋律影片《建国大业》,拉开了主旋律电影商业化探索的序幕。同年参投发行《十月围城》,公司开始尝试形成自身的主旋律电影商业化运作模式。从 2014 年开始,公司主投主控“山河海三部曲”、“中国胜利三部曲”和“中国骄傲三部曲”。其中《长津湖》票房 57.75 亿元,成为中国票房史冠军。发行业务方面,公司是国内首家从事电影发行业务的民营企业,发行的影片题材丰富、类型多样,全面覆盖了国内各个重要档期,取得了优异的票房成绩及良好的市场口碑。据猫眼专业版,截至 2023 年底,公司累计发行影片 297 部,发行影片票房位居民营发行企业前三甲。投资与发行业务互相促进,营收相关度高。公司主投的影片均由公司发行,公司亦通过参投影片获取影片发行权,进一步扩大电影发行业务的市场份额。公司计划每年推出“三大片、三小片、三剧集”,覆盖大型档期,持续稳产增产。目前公司项目从前期策划、拍摄、后期制作形成了梯队性的产品序列,保障档期投放的连续性。

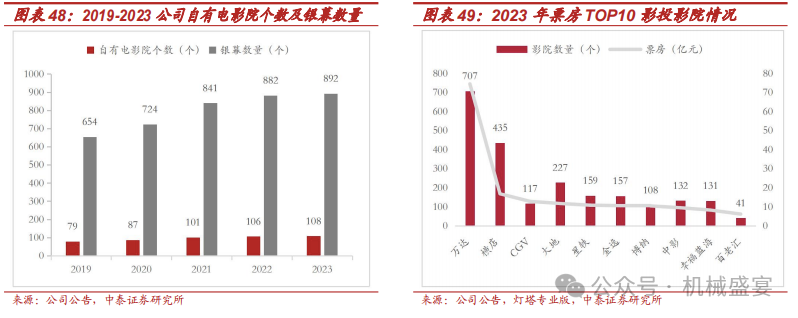

院线和影院部分,院线市占率逐年提升,影院排名稳居前十,全产业链布局静待观影热潮。院线业务方面,2019 年 2 月,公司获得了《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》出台后的第一张电影院线牌照。截至 2023 年底,公司院线旗下共有加盟影院 127 家,包含 101 家自营影院和 26 家外部影院。第一年院线上座率高达 14.56%,在全国 50 条院线中位居第一。2019-2023年院线票房收入在全国院线中排名 31/16/16/13/13,呈现稳步上升趋势。影院业务方面,截至 2023 年底,公司拥有影城 108 家,银幕总数 892 块,虽然公司影院数远低于票房前 10 的影投公司,但是影院票房总额近 5 年保持在影投公司前 10 名,且市占率逐步提高,2023 年约为 2.09%。院线与影院业务互相协同,营收相关度高。公司利用院线排片资源优势获得对优秀电影项目的投资机会和话语权;院线的统一管理帮助下游的影院业务提升管理水平,增强品牌影响力,提高议价能力,发挥规模效应,降低运营成本。

积极拥抱 AI 技术,已有多个 AI 电影储备项目。公司 2023 年成立 AI 工作室,在影视剧内容生成、艺人角色养成、电影后期辅助、IP 授权合作等方面进行探索与尝试。公司利用 AI 技术在院线电影《传说》中复原了演员 25 岁时的形象,该电影今年 7 月 12 日已上映。这意味着全球首部由人工智能塑造的数字明星主演的电影诞生。公司与抖音联合出品制作的全国首部 AIGC 生成式连续性叙事科幻短剧集《三星堆:未来启示录》在抖音上线。截至目前,相关词条在抖音的播放量已经突破 3000 万。公司与广东广播电视台、南沙区政府共同发布“大湾区未来影视产业制作基地”建设计划,基地将深度整合 VR、AR、MR 和 AI 等技术应用,进行降本增效。

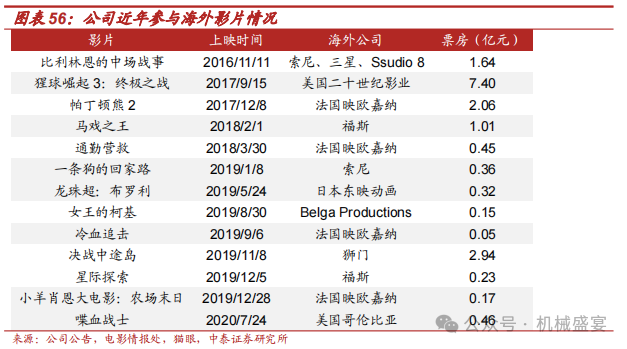

持续发力海外市场,拓展公司业务盈利空间。博纳电影是国内第一家在海外上市的民营电影公司,建立了比较完备的海外业务组织架构,积累了丰富的国际电影市场经验。投资方面,2015 年在美国好莱坞设立电影投资公司。2017 年主控主投电影《决战中途岛》,这也是中国资本第一次主控主投好莱坞大片。发行方面,凭借丰富海外发行渠道,《湄公河行动》《红海行动》等多部影片在美国、加拿大、英国等多个国家和地区上映。影院业务方面,公司在马来西亚、澳门等地新建影院,其中澳门影院已于2024 年春节开业。

首次覆盖,给予“增持”评级。国内电影市场逐渐回暖向好,公司影片储备较为丰富,主旋律商业电影方面优势明显,积极开展多元化国际化布局。我们预计公司 2024—2026 年营业收入为 14.09/25.51/29.12 亿元,归母净利润为-1.25/4.29/5.07 亿元,给予“增持”评级。

风险提示:宏观经济波动的风险;影片无法如期上映的风险;影片票房表现不及预期的风险;票房测算偏差风险;研报使用的信息更新不及时的风险。

正文分析

1、公司概览:以“主旋律商业化影片”突围的电影行业扛旗者

1.1 发展历程:主旋律影片商业化突围,全产业链业务布局

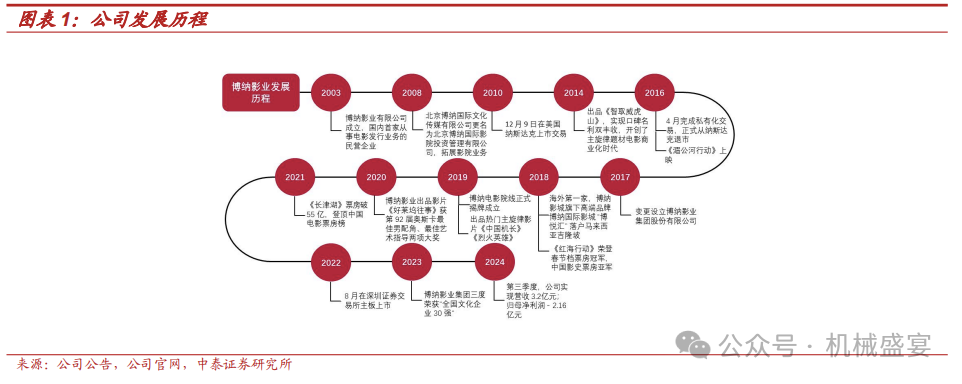

博纳影业集团有限公司成立于 2003 年,2017 年整体变更设立博纳影业集团股份有限公司(以下简称公司),2022 年 8 月在深圳证券交易所主板上市。公司是国内首家从事电影发行业务的民营企业,不断向产业上下游延伸,业务覆盖电影投资、电影发行、院线管理、影院经营等。公司投资出品电影数量位居行业高位,截至 2023 年底,公司累计出品电影 300 余部,且 2018 年底前连续十余年每年出品(含联合出品)的影片数量位列中国民营电影公司第一;公司投资出品电影票房位居行业高位,截至 2023 年底,公司投资制作出品的电影总票房达 600 亿,2017 年-2023 年公司主投参投的影片每年票房占比达到 10%以上;公司投资出品的电影质量位居行业高位,截至 2022 年上市,累计获得中外各大电影节 400 余项重要奖项,推出的主旋律电影《长津湖》、《长津湖之水门桥》《中国机长》《红海行动》等电影获得了票房和口碑的双丰收;公司国际化进程位居行业前列,是首家登陆美国纳斯达克的中国内地影视集团、首家内地电影发行公司。同时,公司不断完善产业条线,成立博纳电影院有限公司,进一步夯实全产业链布局。

初创期(2003-2013):2003 年,博纳影业成立,成为国内首家从事电影发行业务的民营企业。随后,公司业务向上游拓展,入局电影投资业务。2005年 11 月,北京博纳国际影院投资管理有限公司正式成立,博纳影业向下游发力,开始影院经营业务。至此,公司电影业务涵盖投资、发行、影院等多个环节。2010 年公司在纳斯达克上市,成为国内首家在美上市的影视公司。

突围期(2014-2018):开启“主旋律商业化”突围之路,成为中国电影市场的领军民营企业。2014 年 12 月,公司推出“山河海”三部曲中的首部电影《智取威虎山》,此后公司开创主旋律商业化电影赛道,成功打造多部商业与口碑双高的电影。2018 年上映的电影《红海行动》是当年票房第一名,截至目前累计票房 36.52 亿元,在中国电影总票房榜位列第十二名。

布局期(2019-2021):获得电影院线牌照,完成全产业链布局。2018 年 12月,国家电影局发布了《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》,鼓励院线公司建设并收购影院。2019 年 2 月,公司取得《意见》出台后的第一张电影院线牌照,4 月底首家影院加盟博纳院线。至此,公司完成投资、发行、院线、影院的全产业链布局。2021 年 9 月,公司主投主控的主旋律商业片《长津湖》上映,截至目前累计票房 57.75 亿元,位居中国电影总票房榜第一名。

发展期(2022 至今):成功在 A 股主板上市,致力于成为国际化多元化电影公司。2022 年 8 月,博纳影业在深交所首发上市。同年 6 月,博纳电影获“老百姓口碑奖”第 33 届华鼎奖 10 项大奖提名,五部精品力作入选“迎接党的二十大优秀影片展映活动”。

1.2 业绩表现:业务韧性持续彰显,盈利增长空间广阔

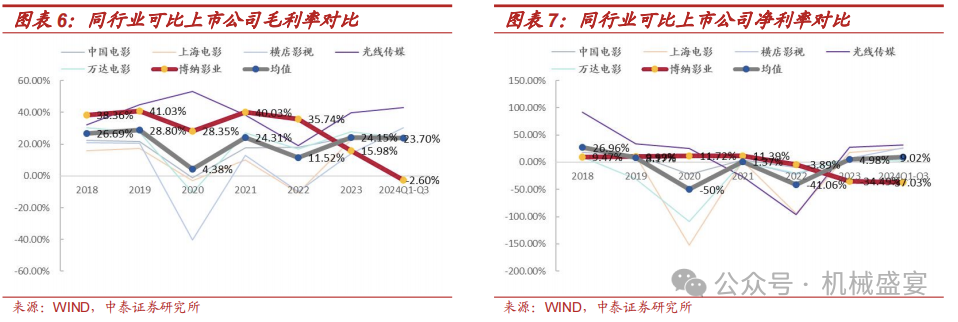

2024 年前三季度博纳影业盈利能力有所变化,毛利率、净利率出现较大下滑。公司毛利率于 2019 年和 2021 年达到相对高峰,分别为 41.03% 和40.03%。2023 年受多种因素影响毛利率下滑至 15.98%。2024 前三季度,公司毛利率降至 - 2.60%,净利率为 - 37.03%。博纳影业的毛利率和净利率相较于中国电影、上海电影、横店影视、光线传媒、万达电影等同行业公司,多数时期表现更为稳定,高于或更接近于均值水平。不过,与同行业公司相比,博纳影业的毛利率和净利率在近几年出现了下滑。

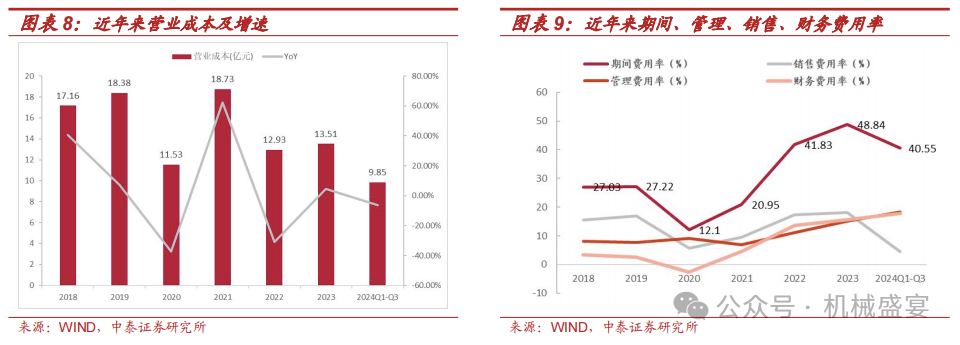

公司成本波动较大,期间费用率控制较好。2018-2024 年 Q1-Q3 公司营业成本分别为 17.16/18.38/11.53/18.73/12.93/13.51/9.85 亿元。公司2018-2024年Q1-Q3期间费用率为27.03%/27.22%/12.1%/20.95%/41.83%/48.84%/40.55%。2024 年前三季度,公司的期间费用率为 40.55%,销售费用率为 4.51%,管理费用率为 18.30%,财务费用率为 17.74%。

1.3 股权结构:股权结构稳定,名导明星参股绑定优势资源

多位明星持股,绑定影视行业核心资源。公司与众多优秀的导演、监制、演员、编剧等行业核心人员建立并保持着长期的良好合作关系,并通过电影项目发展协议等方式进一步加强彼此间的合作关系。公司通过参股投资和长期合作协议等方式,与影视工作室、文化出版公司、演艺经纪公司等行业内企业建立战略伙伴关系,提升内容生产能力,实现合作共赢。张涵予、章子怡和陈宝国等演员持有公司股份,黄建新等导演持有公司少量股份。截至 2024年 10 月 8 日,于冬、西藏和合投资管理合伙企业(有限合伙)、东阳阿里巴巴影业有限公司分别持有公司20.53%(直接持有)、6.85%、6.18%的股份,为公司前三大股东;腾讯持股 3.88%,为其第五大股东,公司前十大股东从上市以来保持稳定持有,合计共持公司 58.48%的股份。

1.4 募资运用:主要投资于电影项目

电影项目:公司拟投资电影项目 16.8 亿元,包括 10 部影片,原预计分三年投入。至 2024 年 8 月,《无名》《传说》《红楼梦之金玉良缘》已经上映,《蛟龙行动》《少年时代》《狂奔的老爸》(原《红海行动 2》《虎鲸》投资合并)正在后期制作中,《克什米尔公主号》正在拍摄中,《人体大战》已立项,《人鱼》《国家行动》《枭雄》(《暗枪》)《告白》《红山大案》《股市之狼》等均在前期筹备中。

电影院项目:公司原拟投资 2.1 亿元开设 10 家影院,主要包括装修、银幕、座椅、还音设备、放映设备、集成系统、办公设备及辅助设施等。2023 年 5 月 30 日,2022 年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》,基于公司未来发展战略需求,将原募集资金使用计划中投入博纳电影院项目的20961.12 万元募集资金全部投入博纳电影项目。

2、行业层面:电影市场从恢复走向增长可期,票房空间有望继续扩容

2.1 市场空间:电影产业增长可期,场均人次回升推动市场回暖

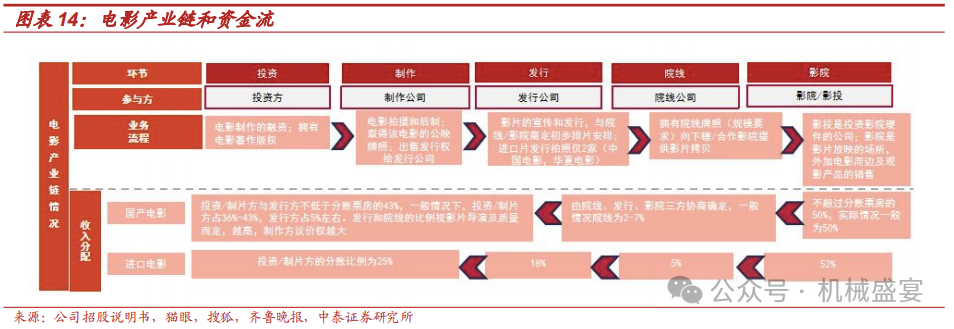

我国电影产业收入主要来自于票房收入。影片收入大部分来自档期内的票房收入,销售成本也在此期间进行较为集中的结转。国产电影票房收入分配的一般程序是:影院将票房收入扣增值税金及附加和国家电影专项资金后的净额(即:净票房收入)按约定的比例(不超过 50%)分给院线公司,院线扣除服务费后分给华夏电影或中影数字,由华夏电影或中影数字按协议约定收取发行服务费后向各发行公司支付票房分账款。发行公司取得票房分账款(即:发行收入)后,由发行公司与投资公司对发行收入按约定比例(投资方不低于 43%)进行分成。

电影票房呈现震荡但回升向好态势。2023 年我国电影市场全年实现总票房为549.15 亿,同比增长 83.4%,恢复至 2017 年前后的水平。观影人次达 12.99亿,是自2020年以来观影人次新高。2023年中国电影票房全球占比达23.3%,位列世界第二,高于 2019 年的 22%。据普华永道预测,预计 2027 年中国电影票房收入有望达到 132 亿美元,占全球票房收入的 27%,高于美国的 23%,成为全球最大市场。

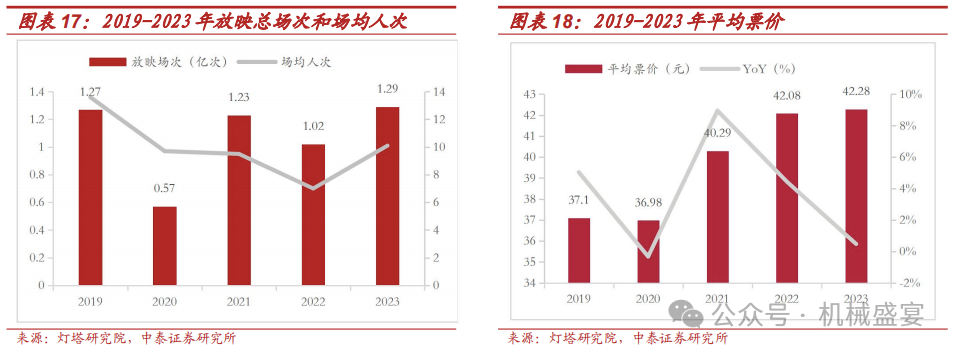

场均人次有所反弹,平均票价温和攀升。据灯塔专业版,2023 年放映规模超过 2019 年历史最高水平,放映总场次 1.29 亿次,同比增长 26.47%,超过2019 年的 1.27 亿次。场均人次 10.1 人次,是近 4 年首度回升。平均票价从2019 年的 37.1 元攀升 2023 年的 42.28 元,2021 年以后增速逐渐放缓。

2.2 催化因素:内容渠道双双发力,观影需求稳中有升

渠道侧:银幕数量持续增长。

银幕数量持续增加。过去十年,我国电影终端建设发展迅猛,2016 年底成为世界第一大放映市场,2020 年有票房产出的银幕数量突破 7 万大关。银幕数量和电影市场票房的天花板密切相关,银幕数量的扩容使得单片票房天花板一次次突破,也让电影票房市场不断超越极限。据灯塔专业版,截至 2023 年底,全国有票房产出的影院 14395 家、银幕数 77000多块。

特效影厅比普通厅更具吸引力。截至 2024 年 5 月底,各类特效厅(不算单音效厅)数量已超过 1050 家,特效厅大都以品牌巨幕厅和 LED 影厅为主,在亮度、清晰度以及其它一些指标上效果突出,由此带来的票房收益明显高过普通影厅。截至 2023 年 9 月 7 日,特效厅票房份额达到20.4%,创历史新高。疫情前及疫情后特效厅票房同比增长率均优于普通厅,说明特效厅比普通厅更有吸引力,也体现了观众对特效大片的需求更加强烈。

受众侧:观影需求依然强劲。

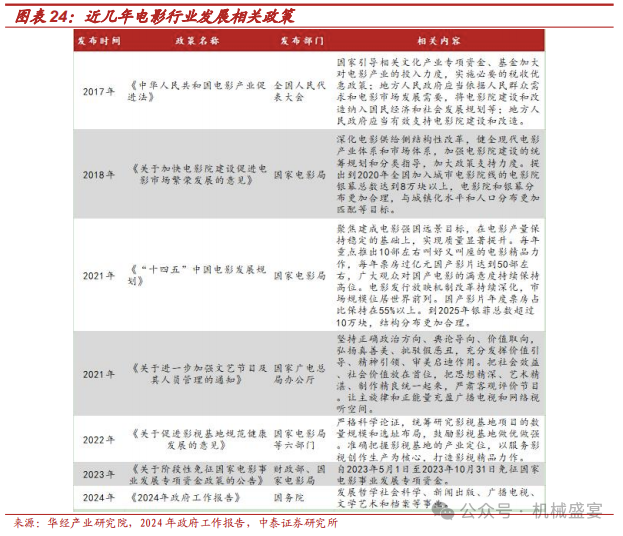

产业政策暖风不断,文化属性催化观影需求。2017 年 3 月 1 日《中华人民共和国电影产业促进法》开始施行,目的是促进电影产业健康繁荣发展,弘扬社会主义核心价值观,规范电影市场秩序,丰富人民群众精神文化生活。2023 年 5 月 21 日,财政部、国家电影局发布《关于阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策的公告》,2023 年 5 月 1 日至 2023年 10 月 31 日免征国家电影事业发展专项资金。此次免征期长达 6 个月,涵盖五一、暑期、国庆等多个票房产出能力较强的档期,推动电影产业加快复苏。

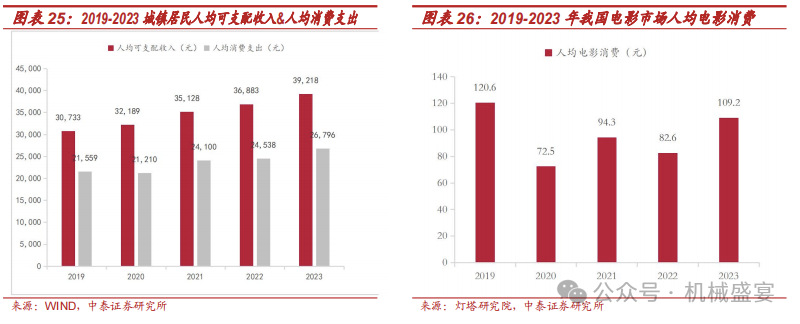

经济快速发展和疫后持续复苏,消费属性拉动观影需求。2013-2023 年,我国人均GDP从4.35万元增长至8.94万元,年均复合增长率达到7.47%。居民人均可支配收入和人均消费支出延续增长态势,人均电影消费 2020年受挫较为严重,后续呈震荡中恢复趋势。经济的持续快速增长和物质生活水平的提高,带动了文化消费需求的增长,为电影产业的发展提供了坚实的经济基础。

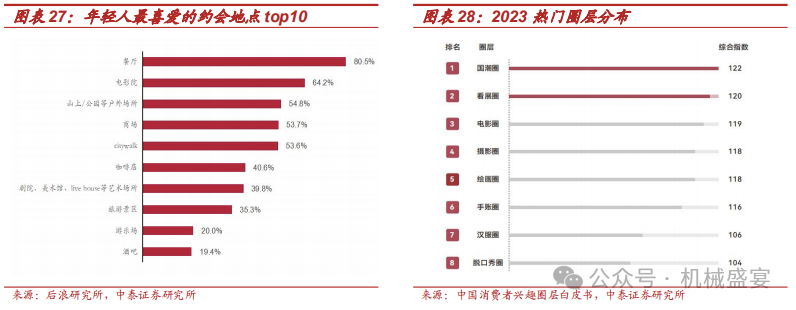

多元圈层不断涌现,社交属性留住年轻一代。在后浪研究所 5 月发布的《2024 年轻人约会报告》中指出,64.2%的年轻人最喜爱的约会地点是电影院,电影院在年轻人最爱的约会地点中占据第二席。从消费圈层来看,2023 年消费者对电影依然表现出浓厚的兴趣,排在前三位的依次是国潮圈、看展圈和电影圈。

2.3竞争格局:投资发行呈现不同变化,院线影院集中趋势渐显

投资发行:投资格局逐渐稳定,发行模式变化较大

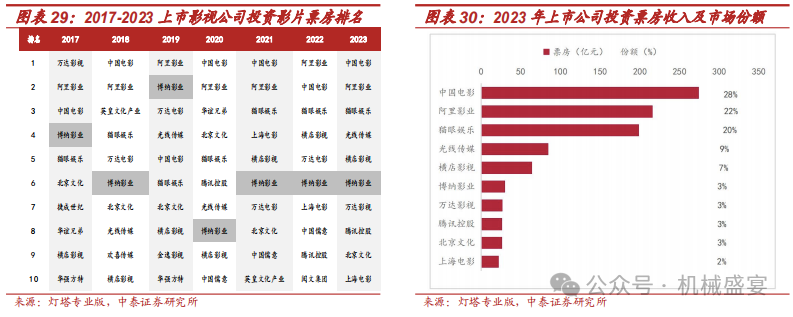

投资竞争格局逐渐稳定。2017 年 3 月实施的《中华人民共和国电影产业促进法》,鼓励各类企事业单位、社会组织和个人以资助、投资形式参与摄制影片。国内资本投资电影活跃,当下已有 1.2 万多家影视公司。上市电影投资公司中,中国电影近年来地位逐渐稳固,投资票房收入位于榜首。博纳影业开创主旋律商业化电影发展道路,2023 年在上市影视公司投资影片票房排名中稳居第 6 名,在民营上市企业(除港股)中排名第 3 位。

与上游内容格局高度相关。疫情期间,电影观众的观影的习惯发生了根本性的转变,线上观影行为已经得到培养。疫情后,伴随着传统发行公司的弱势甚至瓦解,发行公司格局也发生了变化。电影发行模式告别以往单一化发行渠道方式,逐步建立起电影院 网络平台并行发行的“院网”发行新模式。猫眼娱乐凭借最大售票平台的宣发资源,不断冲击发行业务排名第一的位置。具有项目原创能力,尤其是对优质头部项目具有主控能力的传统发行公司,依然能在市场中占有一席之地。博纳得益于不错的内容制作能力,主投主控影片均为自己发行,发行的影片中有不少爆款作品,发行影片票房排名始终保持在 10 名以内。

院线影院:集中趋势日益明显

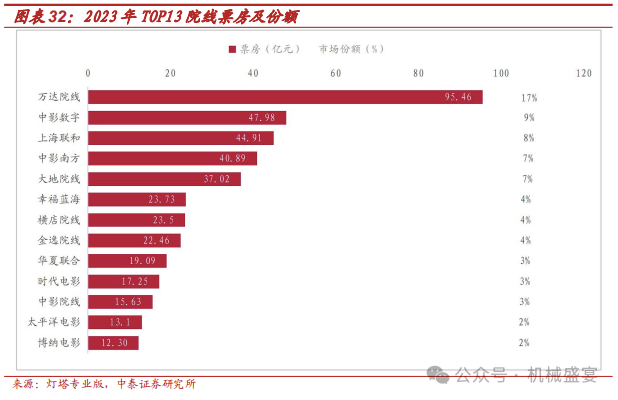

院线业务属于电影产业链的中端环节,上游是制片方和发行方,下游是放映影片的电影院。院线主要是对资产联结影院或签约加盟影院进行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理。2002 年 6 月,首批 30 条院线成立。2011-2021 年,全国城市院线从 39 条增长到 51 条。2023 年,院线市场“瘦身增效”,院线数量降至 49 条。市场行业集中度连续 7 年稳步提升。2018 年票房第一的院线的市场份额为 13.43%。2023 年票房第一的万达院线以 95.46 亿元创下中国电影市场单院线年度票房的最好成绩,市场份额为 17%,票房前三和前五的市场份额占比分别为 34%和48%,均为历史最高。

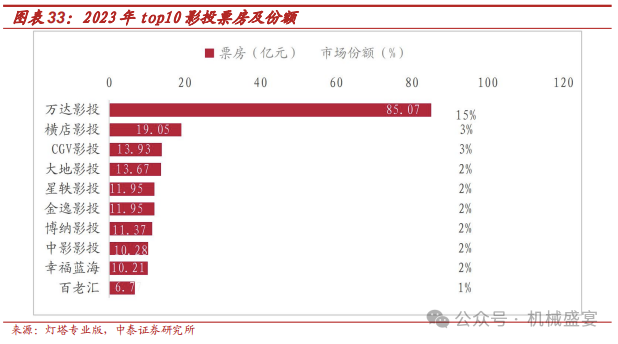

根据拓普数据,影投票房规模同比提升明显。2023 年年票房 3000 万以上影投数量 171 个,较 2022 年的 93 个高出 78 个。影院票房集中度同比明显提升,2023 年票房 300 万以上影院数量占比 48%,较 2022 年的26%有明显增长。2023 年 TOP3 影投分别为万达影投、横店影投和 CGV影投。后续影投排名更迭较快,其中上海星轶票房上升势头明显。2024上半年,博纳影票房收入排名第 7 名,排名保持稳定。

主旋律商业化影片是行业定心石。今年 6 月上影节上,博纳和阿里影业是“唯二”发布片单的电影公司,两家都不约而同强调大片的重要性。对电影公司来说,敢于用头部制作与观众进行对话协商,才能找到下一阶段的市场可能性。华人影业国际发行负责人于云起在上影节也指出,选片标准偏向于“体量比较大、制作规模大、配置比较好而且商业性比较强的项目”,因为“这些电影是能够代表中国电影当下的制作水准。”根据东西文娱文章,国际市场的主要玩家,会通过在院线上映大片来赚钱,或者寻求与 Netflix 等各大的平台达成交易,而 Netflix 往往只购买大型、主流的中国电影。大制作主旋律电影的投制对题材、资金及主创团队均有较高要求,投制壁垒更高。博纳基于丰富的经验、充足的资金以及与导演、演员的长期合作关系,具备打造大体量大制作主旋律电影的优质资源。 AI 应用将赋能行业降本增效。3 月 6 日,一部“完全由 AI 制作的开创性长篇电影”在洛杉矶 Landmark Nuart Theater 首映。团队利用Midjourney、Runway、Pika、Kaiber、Eleven Labs、ComfyUi、Adobe 等多个 AI 工具进行创作,不使用原电影中的任何镜头、对话或音乐,确保《Our T2 Remake》所有内容均为原创。从去年 Harmony Korine 导演的 Aggro Dr1ft,以及 Pillar 工作室的The Red,再到近期各种 AI 制作的电影预告片,利用 AI 工具进行影视制作的势头正在不断上涨。国内各家公司也在积极布局 AI 技术。博纳运用 AI 技术使过去拍真人电影时 90 天的耗时节约到 20 天。光线认为 AI 的使用可以将电影制作能力提升到一年 4-5 部,将行业的生产效率提升 30%,生产成本降低25%。

AI 应用将赋能行业降本增效。3 月 6 日,一部“完全由 AI 制作的开创性长篇电影”在洛杉矶 Landmark Nuart Theater 首映。团队利用Midjourney、Runway、Pika、Kaiber、Eleven Labs、ComfyUi、Adobe 等多个 AI 工具进行创作,不使用原电影中的任何镜头、对话或音乐,确保《Our T2 Remake》所有内容均为原创。从去年 Harmony Korine 导演的 Aggro Dr1ft,以及 Pillar 工作室的The Red,再到近期各种 AI 制作的电影预告片,利用 AI 工具进行影视制作的势头正在不断上涨。国内各家公司也在积极布局 AI 技术。博纳运用 AI 技术使过去拍真人电影时 90 天的耗时节约到 20 天。光线认为 AI 的使用可以将电影制作能力提升到一年 4-5 部,将行业的生产效率提升 30%,生产成本降低25%。 国际化发展成为新的突破口。2021 年国家电影局发布《“十四五”中国电影发展规划》中,明确提出展望 2035 年,我国将建成电影强国,培养造就一批世界知名的电影艺术家,中国电影在世界电影格局中的话语权和影响力大幅提升。以美国市场为例,现在包括来自中国香港和中国台湾地区的电影在内,一年有超过 60 部中国电影在北美上映,涵盖了几乎所有高票房、高评价的优秀电影。与上映部数相同,2015 年中国电影暌违 6 年在北美总票房在此突破1000 万美元大关,目前已经稳定到 2000 万美元区间。每年都会涌现出多部单片票房在 100 万美元以上的电影,去年的《流浪地球 2》更是在假期助力下拿到 502 万美元的高票房。据 Comscore 统计,2023 年中国电影的海外票房(不含港澳台)为 5590 万美元,为世界第 8 大电影出口国,而印度电影去年海外票房接近 5 亿美元,几乎是中国电影 10 倍。这表明中国电影在国际化发展的方向上,还有较大的市场空间。

国际化发展成为新的突破口。2021 年国家电影局发布《“十四五”中国电影发展规划》中,明确提出展望 2035 年,我国将建成电影强国,培养造就一批世界知名的电影艺术家,中国电影在世界电影格局中的话语权和影响力大幅提升。以美国市场为例,现在包括来自中国香港和中国台湾地区的电影在内,一年有超过 60 部中国电影在北美上映,涵盖了几乎所有高票房、高评价的优秀电影。与上映部数相同,2015 年中国电影暌违 6 年在北美总票房在此突破1000 万美元大关,目前已经稳定到 2000 万美元区间。每年都会涌现出多部单片票房在 100 万美元以上的电影,去年的《流浪地球 2》更是在假期助力下拿到 502 万美元的高票房。据 Comscore 统计,2023 年中国电影的海外票房(不含港澳台)为 5590 万美元,为世界第 8 大电影出口国,而印度电影去年海外票房接近 5 亿美元,几乎是中国电影 10 倍。这表明中国电影在国际化发展的方向上,还有较大的市场空间。

3.公司层面:深耕主旋律商业化大片赛道,推进国际化多元化发展

3.1投资和发行业务:投资业务筑牢壁垒,发行业务根基稳固,双轮驱动业绩恢复

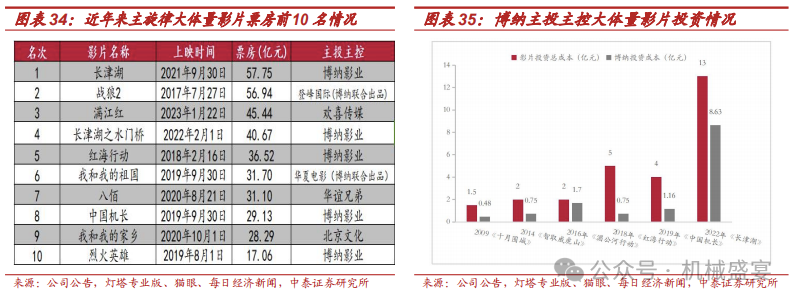

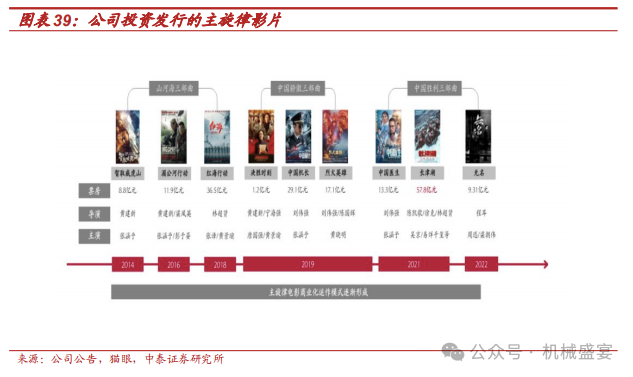

主旋律商业化大片业绩斐然。公司于 2009 年参与发行主旋律影片《建国大业》,拉开了主旋律电影商业化探索的序幕。同年参投发行《十月围城》,公司开始尝试形成自身的主旋律电影商业化运作模式。2014 年公司先后推出“山河海三部曲”《智取威虎山》《湄公河行动》《红海行动》,合计实现票房 57.2亿元;“中国骄傲三部曲”《决胜时刻》《中国机长》《烈火英雄》,合计票房收入 47.4 亿元;“中国胜利三部曲”《中国医生》《长津湖》《无名》,合计票房收入 80.3 亿元。其中《长津湖》获得票房口碑双丰收,夺得中国影史冠军。

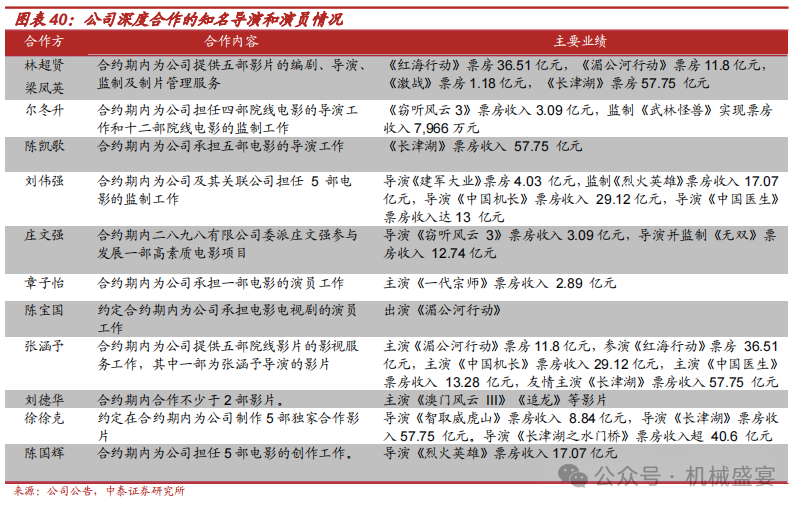

深度合作知名导演,构筑高质量优质大片制作壁垒。公司与知名电影制作人、导演、演员保持长期良好的深度合作关系,保证高质量影片的可持续性输出。公司与林超贤、尔冬升、刘伟强等导演通过协议深度绑定,其中林超贤自 2013年起合作《湄公河行动》《红海行动》《长津湖》等影片,刘伟强自 2002 年起合作《建军大业》《中国机长》《中国医生》等影片。

3.1.2 发行:发行业务基本恢复并有所增长,协同内容业务巩固竞争优势

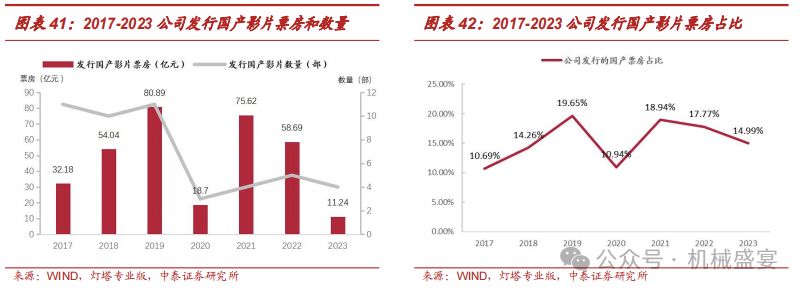

发行业务是在获得制片方的授权后,公司进行影片推广工作,包括宣传影片、与院线洽谈放映安排等。公司成立以来,已发行影片 297 部。除了疫情期间受到影响发行数量下挫之外,近年来公司发行影片票房数量、票房总额及占比呈现波动上升态势。2022 年,公司发行影片票房总额占大盘比17.77%。

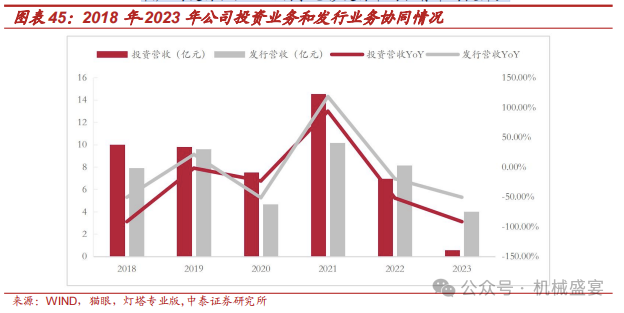

公司发行业务收入主要来自于代理发行的发行佣金和买断/保底发行的票房分账收入。公司作为我国老牌民营电影投资、发行公司,具有深厚的电影投资制作与发行经验 。2018-2023 年 ,公 司 发 行 业 务 实 现 营 收7.9/9.6/4.7/10.2/8.2/4.0 亿元,其中 2020 年受疫情影响,公司主投影片数量明显下降,而公司主要代理发行自身主投影片项目,因此营收明显下滑。2021年,公司发行业务基本恢复,相比疫情前 2019 年增长 5.82%。

3.1.3 “优质内容供给能力”、“精准发行能力”双轮驱动业绩增长

公司优质的内容供给能力协同精准发行能力固牢行业地位。公司的电影产品商业性与艺术性并重,取得了良好的社会效益和经济效益,累计出品影片超过 300 部,其中有 16 部影片票房超过 10 亿元,75 部影片票房超过 1 亿元,累计总票房超过 600 亿元,在中国电影历史票房榜前十五名中占有四席。《长津湖之水门桥》是 2022 全球电影票房 top20中排名最高的中国电影。公司计划每年推出“三大片、三小片、三剧集”,持续稳产增产。目前项目从前期策划、拍摄、后期制作形成了梯队性的产品序列,保障档期投放的连续性。

影片内容投资以及渠道发行业务均通过电影票房的相应比例来进行分配,票房的多少决定了内容投资和发行业务的收益多少。在整个电影产业链上,各个环节分工配合,目标都是获得市场的认可,取得客观的票房收入。剧本题材、制作水平、创作人员是影片的内核,相匹配的发行方式和力度则对电影能否最大程度的破圈有着重要的作用。对于内容投资业务来说,合适的发行时机、匹配的发行方式以及营销手段对影片的被看到有着积极作用;对于渠道发行来说,投资优质的内容有利于公司获得相应的发行权,从而利于电影发行市场占有率的提升。

3.2 院线和影院业务:院线市占率逐年提升,影院排名稳居前十,全产业链布局静待观影热潮

2019 年 2 月,公司获得了《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》出台后的第一张电影院线牌照。2019 年是公司取得院线牌照的第一年,当年公司院线的上座率就在全国所有院线中以 14.56%位居第一。虽然公司院线下的影院数量是前 19 条院线中最少的一家,但是公司2019-2023 年票房在全国院线中排名31/16/16/13/13,呈现逐步上升趋势。截至 2023 年底,公司院线旗下共有影院 127 家,包含 101 家公司自营影院和 26 家外部影院。

2019-2023年,公司院线业务总收入分别为2399.59/961.74/2164.44/1342.92/3314.89万元,营收占比分别为0.77%/0.60%/0.69%/0.67%/2.06%。2019-2023年,公司院线旗下影院票房分别为3.34/3.04/7.36/5.67/11.29亿元,市占率分别达0.56%/1.63%/1.72%/2.08%/2.26%,呈逐年上升趋势,也充分展现了公司院线良好的品牌管理能力和未来的发展潜力。

3.2.2 电影院数量始终保持增长态势

影院业务是为电影观众提供影片放映服务以及相关配套服务,是电影产业链的终端。截至 2023 年底,公司拥有自有影城 108 家,银幕总数 892块,其中有 32 块 IMAX 影厅,17 块 BONA 影厅,3 块 CINITY 影厅,20 块中国巨幕,13 个 SCREENX 厅。公司着重布局影院于一二线城市,以相对低频的单日票厅场次实现更高的上座率。目前,位于北京、深圳的影院数量分别为 10 家和 5 家。公司未来计划每年新增若干家影院,影院经营注重精耕细作,确保运营效率和业绩提升。

博纳影投旗下影院数量在前 10 影投中数量最少,但整体经营效率较高。博纳影院票房总额近 5 年保持在影投公司前 10 名,且市占率逐步提高,2023 年约为 2.09%。根据拓普数据,2023 年,博纳影院票房收入在全国影投中排名第 7,同比排名上升 1 位;影院场均收入为 685.43 元,排名第 4;单影院产出 1117.13 元,排名第 4。公司影院业务 2019-2023年营业收入分别为 11.57/4.05/8.58/6.47/12.18 亿元,对应毛利率为15.08%/-32.23%/1.71%/-20.29%/15.45%,2023 年毛利率已超过 2019年水平。

3.2.3 全产业链布局静待观影热潮回归

2020 年,Netflix 收购了洛杉矶的埃及剧院和纽约的巴黎剧院,旨在满足电影创作者对大银幕放映的期望,助力电影作品参与各类电影奖项的角逐。2022 年,亚马逊收购了位于洛杉矶卡尔弗城的历史悠久的 ArcLight影院。今年 6 月,索尼影视娱乐公司收购美国阿拉莫院线,这意味着好莱坞大制片厂入局院线领域。由此可窥见国际巨头在行业全产业链布局的趋势。目前,公司业务覆盖电影投资、发行、院线及影院的各个环节,全产业链布局使得公司能够更有效控制风险,降低业务成本,减少业绩波动,各项业务优势互补,发挥上下游协同效应。

1)主投与参投影片有助于获得影片发行权:主投影片均由公司发行,参投影片参与其他影片的发行,进一步扩大发行业务的市场份额。公司作为国内民营电影发行龙头,从事电影发行业务近 20 年,对发行工作规律和市场发展趋势有较为深入的理解。

2)公司 2019 年取得院线业务经营资质,院线业务为上游的投资业务和下游的放映业务打通通道,利用院线牌照优势获取对优秀电影项目的投资机会,同时利于渗透下游的影院放映业务,发挥同一品牌和规模效应优势,进一步降低运营成本。

3)影院业务能够提供稳定持续的现金流,并通过对电影排片及阵地宣传等来支持公司的发行业务和投资业务,及时获得市场第一手信息,优化影片投资规划和发行营销策略。

3.3 积极拥抱 AI 技术,谋求电影出海空间

3.3.1 积极拥抱 AI 技术,已有多个 AI 电影储备项目

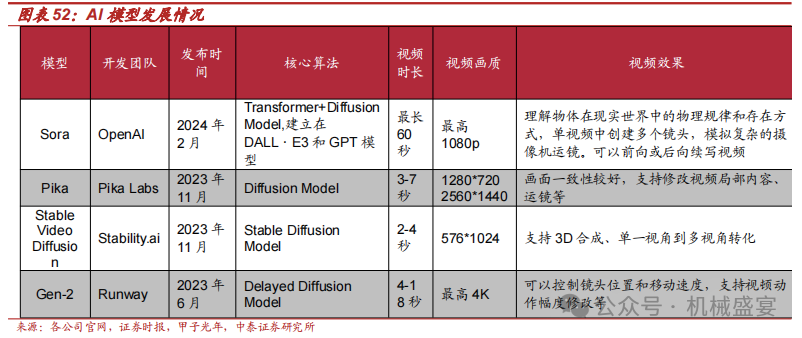

近年来,AI 视频生成模型已经取得了显著的进展,快手可灵、商汤 Vimi、Luma AI、爱诗科技 Pixverse、Runway Gen-3 等视频大模型纷纷被推出。2024 年 2 月,OpenAI 推出的文生视频大模型 Sora,能够生成长达 1 分钟的高清视频,同时保持极高的一致性,并可理解和模拟物理世界,实现多模态技术持续突破,引发了“AI 颠覆传统影视业”的讨论。随着人工智能科技的强势推进,AI 技术正在逐步进入影视制作领域。

公司 2023 年中开始筹备 AI 工作室并于 2024 年初正式成立 AIGMS 制作中心,在影视剧内容生成、艺人角色养成、电影后期辅助、IP 授权合作等方面进行探索与尝试。今年 7 月 12 日上映的电影电影《传说》的制作过程中运用了多种 AI 技术,包括:1)Deepfake 技术:利用深度学习算法,通过分析大量的成龙年轻时的影像资料,生成符合其年轻面貌的数字模型。主要用于还原成龙 27 岁的形象,使其能够在影片中扮演年轻的汉代将军。2)图像到视频转换:AI 技术通过对成龙的年轻面貌进行图像生成,并将这些静态图像转换为动态视频。以确保在电影中成龙的面部表情和动作自然流畅。3)深度学习技术:深度学习不仅用于面部还原,还用于动作捕捉和生成。这使得成龙在影片中的动作场面更加真实可信,特别是在复杂的武打和战斗场景中 。4)数字替身:通过 AI 技术创建的成龙数字替身,不仅能够进行面部还原,还能够在实际拍摄中替代部分高难度的动作场面。

公司与抖音联合出品制作的全国首部 AIGC 生成式连续性叙事科幻短剧集《三星堆:未来启示录》在抖音上线。截至目前,相关词条在抖音的播放量已经突破 3000 万。合作模式主要是抖音旗下即梦 AI 为博纳提供tokens,用 AIGMS 构建“人机共创”模式。公司与广东广播电视台、南沙区政府共同发布“大湾区未来影视产业制作基地”建设计划,基地将深度整合 VR 、AR、MR 和 AI 等元宇宙相关的技术应用,进行降本增效。

3.3.2 依靠过往出海经历,积极拓展海外盈利空间

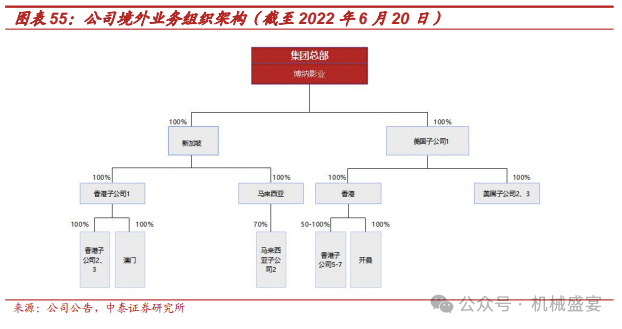

博纳影业作为第一家在海外上市的民营电影公司,积累了丰富的国际电影市场经验。博纳影业主要通过设立境外子公司开展境外经营业务,包括境外发行国产影片和参与投资境外影片,其境外业务涉及新加坡、马来西亚、澳大利亚、美国、加拿大、英国等多个国家或地区。2023 年,博纳影业境外销售收入约占总营业收入的 2.4%。公司下一个十年目标之一就是国际化,希望能在国际化背景下讲中国人自己的故事,拍摄多元化、国际化的类型电影。

在进口影片业务方面,公司 2015 年在美国好莱坞设立电影投资公司,与好莱坞娱乐金融公司 TSG 及美国六大电影公司之一的 20th CenturyFox 合作。2015 年 3 月,博纳影业通过投资《比利·林恩的中场战事》正式进军好莱坞。电影的主要投资方是索尼哥伦比亚和复星旗下的Studio 8,博纳则拿下了影片在中国的发行权。博纳从 2017 年开始运作日本批片在内地的宣发事宜,《深夜食堂 2》《龙珠超:布罗利》都是博纳近年来参与内地协助推广的重要作品。2017 年戛纳电影节期间,博纳影业 8000 万美元主控主投了罗兰·艾默里奇的《决战中途岛》,这也是中国资本第一次主控主投好莱坞大片。基于电影合作,博纳影业还和CAA 合作成立了首期 1.5 亿美元的电影专项投资基金。

在国产影片出口方面,公司自 2008 年投资控股了海外发行公司,开展海外发行业务:《龙门飞甲》创下了 2011 年中国影片海外销售最高记录,《激战》的海外发行成绩位列 2013 年前三甲,《湄公河行动》《红海行动》等多部影片在新加坡、马来西亚,澳大利亚、美国、加拿大、英国等多个地区和国家上映。公司 2021 年出品制作的《长津湖》在 2021年度中国电影海外市场及文化竞争力榜单中名列第一。除此之外,公司在马来西亚、澳门等地开设了影院,其中澳门影院已于 2024 年春节开业。

4 盈利预测与估值

关键假设:

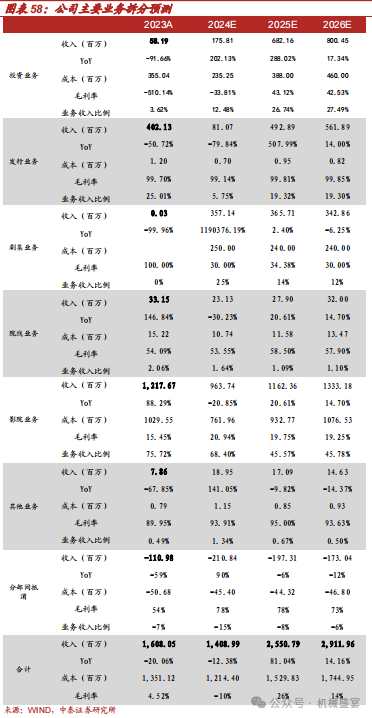

投资和发行业务:2024 年公司参投的《飞驰人生 2》票房表现出色,《传说》、《红楼梦之金玉良缘》暑期档已播出;其他重点片单《蛟龙行动 2》《克什米尔公主号》待上映中。未来,公司继续抓住中国影视产业发展的黄金机遇期,部署多个编剧导演扶持项目,积极布局多部题材影片,覆盖每年主要档期。毛利率方面,公司对投资成本有计划把控,发行业务有其特殊属性,假设未来 3 年投资毛利率逐年增长,发行毛利率维持在 90%以上。

院线和影院业务:公司继续推进院线和影院业务的提质增效。2023 年公司院线业务实现总票房 11.29 亿元(不含服务费),较 2019 年增长 239%;电影院业务实现总票房 10.47 亿元(不含服务费),较 2019 年票房恢复 108%。伴随影片供给的恢复和影片定档的常规化,院线业务营收较上年同期增长146.84%,电影院业务营收较上年同期增长 88.29%。我们预计未来观影人次将逐步恢复,2024 年由于疫情期间开机受限导致供给不足,全国电影票房较2023 年略有回调,2025 年-2026 年伴随影片数量增多和高质量内容供给增加,预计票房将稳中有升。毛利率方面,票价近年价格较为稳定,假设公司院线业务和影院业务未来 3 年的毛利率水平基本保持稳定。

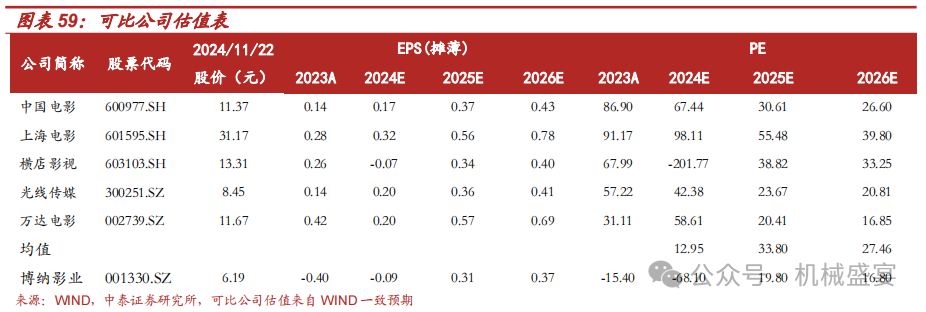

投资建议:中国电影、上海电影、横店影视、光线传媒和万达电影的主营产品均为院线电影,且在上下游产业链有所布局,因此我们选取以上 5 家公司为博纳影业的可比公司。根据业务拆分及盈利预测模型,我们预计 2024-2026 年公司营业收入分别为 14.09/25.51/29.12 亿元,同比增长-12.38%/81.04%/14.16%;归母净利润分别为-1.25/4.29/5.07 亿元。可比公司 2024-2026 年平均 PE 为12.95/33.80/27.46 倍,公司 24-26 年 PE 为-68.10/19.80/16.80 倍。公司是国内稀缺且票房和口碑均得到验证的优质主旋律商业电影主投主控方,具备丰富的电影投制经验,储备的影片合作林超贤导演和徐克导演等一流行业资源、并具有对观影市场的深刻认识和院线影院的高效运营管理,其未来项目收益和公司业绩蕴含较大扭转可能。首次覆盖,给予“增持”评级。

5 风险提示

影片无法如期上映的风险。若因影片题材、主创人员及档期等因素导致影片不能如期上映,将对公司盈利性造成不良影响。

影片票房表现不及预期的风险。公司所处行业市场竞争较为激烈,需要不断创新内容以保证自身的竞争优势。若公司影片票房不及预期,将对公司业绩造成不良影响。

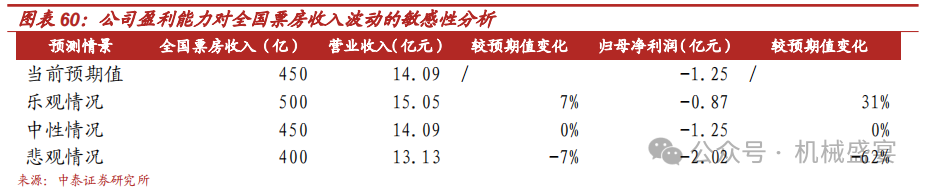

票房测算偏差风险。若行业发展速度不及预期,将对公司的盈利预测产生影响。敏感性测算:基于 2024 年全国票房(400/450/500 亿元)给予悲观/乐观预测,对应营收分别为 13.13/14.09/15.05 亿元,对应归母净利润分别为-2.02/-1.25/-0.87 亿元。从前三季度票房表现来看表现来看,我们目前对全国票房收入预测给予中性的预期 450 亿元,但是在乐观情况下全国票房收入也有可能有所突破,公司业绩或许会有一定弹性。

VIP复盘网

VIP复盘网