建设海洋强国是我国重大战略任务,经略海洋必将走向深海。“建设海洋强国是实现中华民族伟大复兴的重大战略任务。”党的十八大以来,习近平总书记多次强调要进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋,指引我国海洋强国建设不断取得新成就。深海约占海洋总面积的65%、地球表面积的49%,蕴含丰富的能量和资源。我国走向深海不仅是经济命题,更是生存空间拓展、资源安全保障、科技崛起和国际话语权构建的综合战略。

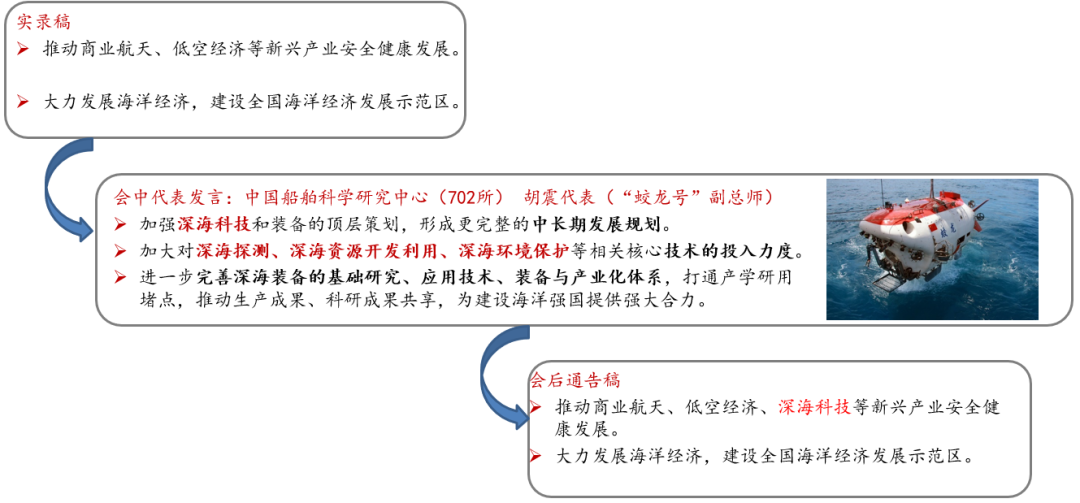

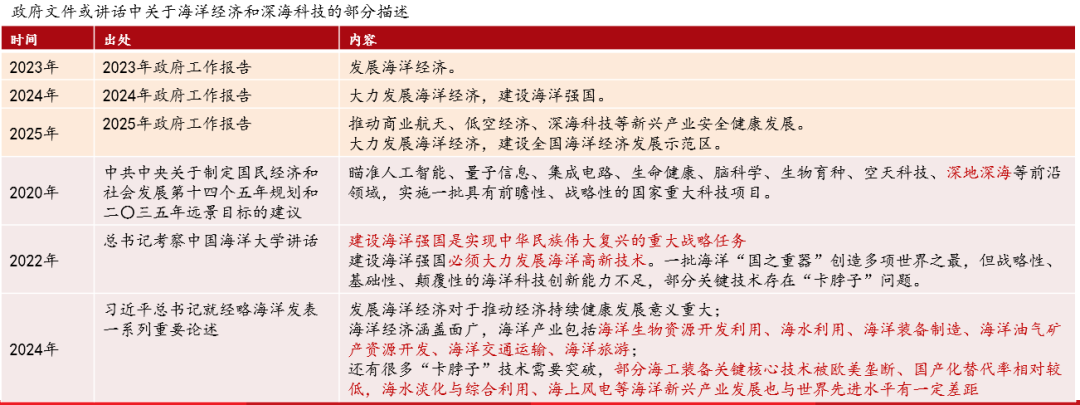

深海科技首入政府工作报告,深海建设上升至国家战略。2025年《政府工作报告》首次提及“深海科技”,并将其对标“商业航天”、“低空经济”等新兴产业,充分展示了国家发展深海科技的决心及战略定力。深海科技涵盖深海防护、深海探测、深海资源开发等内涵,具有万亿级市场容量。参考低空、商业航天发展轨迹,一方面中央 地方政策催化有望持续下达,另一方面产业融资价值有望持续凸显。深海科技产业1-10有望加速展开。

水下攻防体系建设加速,军民融合拉动深海产业增长极。深海领域具有天然的军民融合特性,军民两用技术占比高、互用性强。未来我国深海装备的应用与产业化体系有望进一步完善,产学研用堵点有望打通,军民领域生产成果、科研成果有望共享,多领域产业链共通打造新质生产力和新质战斗力增长极。

建议关注:上游作为深海建设基座环节有望率先放量,中下游应用场景不断开拓迈向深蓝

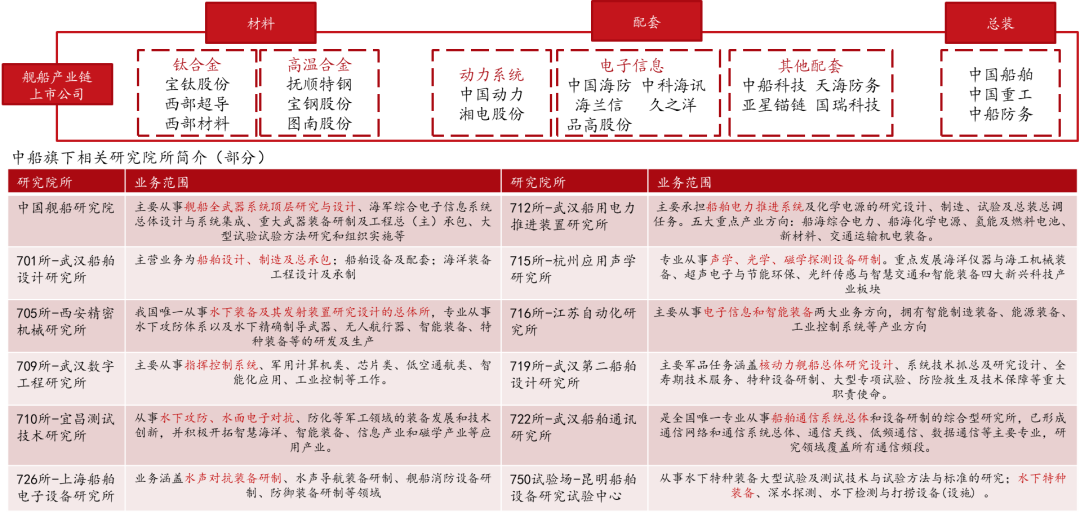

上游环节:声呐-集智股份、中国海防、中科海讯、长盈通;钛合金-西部材料、西部超导、宝钛股份、金天钛业、宝色股份、派克新材、航宇科技;船用动力-湘电股份、中国动力、潍柴重机;电磁发射-湘电股份、王子新材;元器件/器材-中航光电、亚星锚链、巨力索具、中天科技、东方电缆、亨通光电、广信材料;软件/平台-中科星图、品高股份。

中游环节:有人平台-中国船舶、中船防务、天海防务;无人平台-中船防务、微光股份、中科星图;海工平台-中船科技、中集集团;水下数据中心-海兰信。

下游环节:深海资源开发-中海油服、潜能恒信、中国海油、中国石油;深海养殖-中国海防、江龙船艇、中集集团、中国重工、东方海洋;海上风电-中船科技、振华重工、海力风电、上汽集团、东方电气。

风险提示:市场波动性风险、行业订单节奏风险、研发不达预期的风险、国际局势变化的风险

1.1 政府工作报告定调,深海建设上升至国家战略

会后通告稿:推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。大力发展海洋经济,建设全国海洋经济发展示范区。

1.2 深海科技与海洋经济是创新驱动与需求牵引的共同体

深海科技与海洋经济是创新驱动与需求牵引的共同体。

深海科技是引擎:它解锁深海资源,创造全新产业,赋能传统产业升级,并为可持续发展提供科技支撑。

海洋经济是载体与动力:它定义了深海科技的应用场景和价值实现路径,为科技研发提供持续的需求牵引和资源投入。

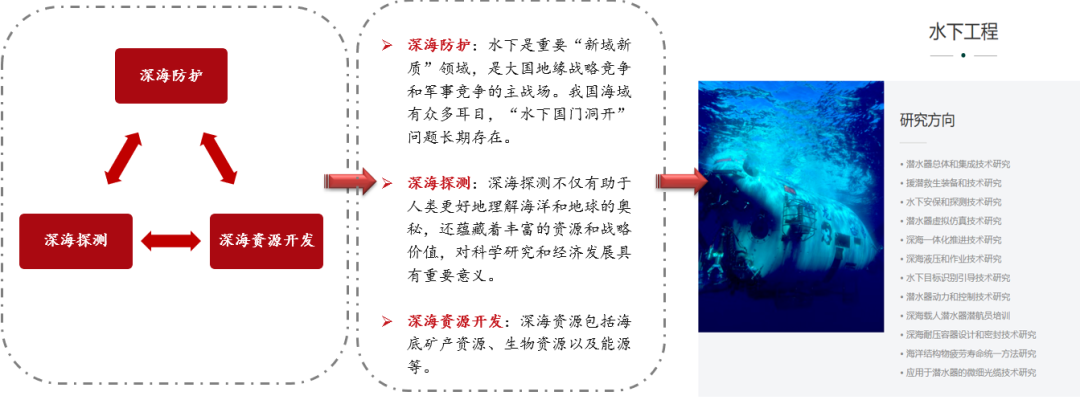

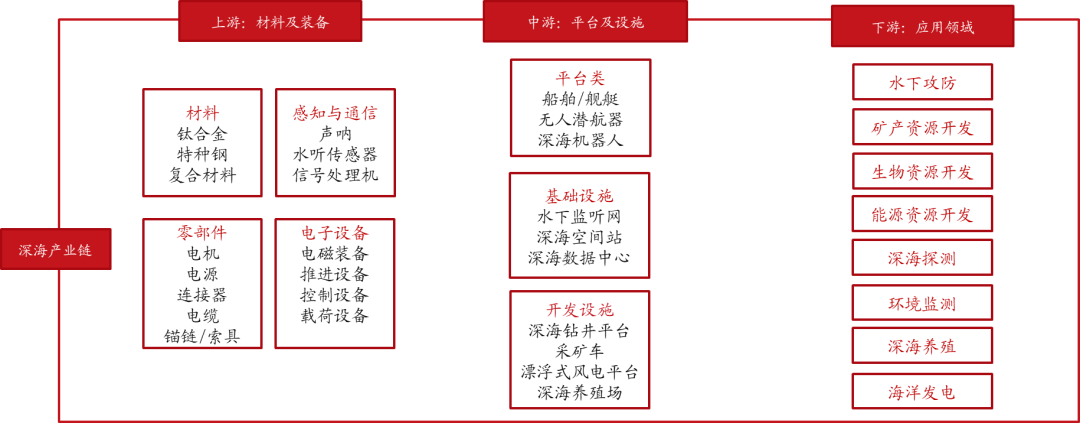

1.3 深海科技包含深海防护、深海探测、深海资源开发等内涵

深海科技主要围绕深海安全保护、深海探测、深海资源开发等方向展开,具有较强军民融合性。

深海防护:水下是重要“新域新质”领域,是大国地缘战略竞争和军事竞争的主战场。我国海域有众多耳目,“水下国门洞开”问题长期存在。

深海探测:深海探测不仅有助于人类更好地理解海洋和地球的奥秘,还蕴藏着丰富的资源和战略价值,对科学研究和经济发展具有重要意义。

深海资源开发:深海资源包括海底矿产资源、生物资源以及能源等。

1.4深海建设具有紧迫性、持续性、爆发性和军民融合性

我们概括深海科技建设特点有四性,即紧迫性、持续性、爆发性、军民融合性。

紧迫性:深海是可与海面、空、天等作战空间相比拟的争夺制海权的重要作战空间,我国深海建设起步较晚,较美国有一定差距;美国"蓝色经济计划"、欧盟"蓝色增长战略"、日本"海洋立国战略"等国家战略的推出,凸显深海科技的战略价值。

持续性:从“863”计划、到“十一五”再到“十四五”持续布局。实现了从探索到领先的跨越;短期瞄准2027、中期瞄准2035、远期瞄准2050。

爆发性:全球深海科技市场规模预计2025年突破5000亿美元,年均增长率15%以上。产业空间持续扩容;我国深海科技不断突破,深海建设进入实操阶段,产业1-10有望加速突破。

军民融合性:深海领域具有天然的军民融合特性,军民两用技术占比高、互用性强。军民一体推进深海前沿科技攻关、高端装备制造、产业链发展;深海科技向海洋经济持续辐射,深海科技的内涵不断丰富。

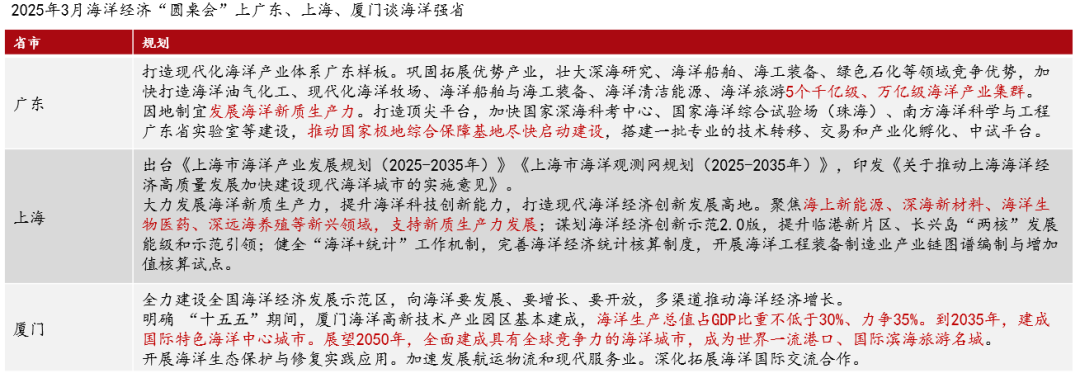

1.5 海洋强国与海洋强省协同,地方政策密集催化可期

参考低空发展路径,深海科技有望迎来进一步政策催化,中央 地方形成发展协同,东南沿海城市或成为产业发展风向标。

《“十四五”海洋经济发展规划》提出,支持深圳、青岛、宁波等强化海洋功能和特色,加快建设一批现代海洋城市。近期,国务院陆续批复一批城市的《国土空间总体规划(2021——2035年)》,青岛、天津、深圳、大连、宁波、厦门、秦皇岛等城市被新赋予现代海洋城市的城市性质和定位。

1.6 参考低空、商业航天走势,深海科技投资价值凸显

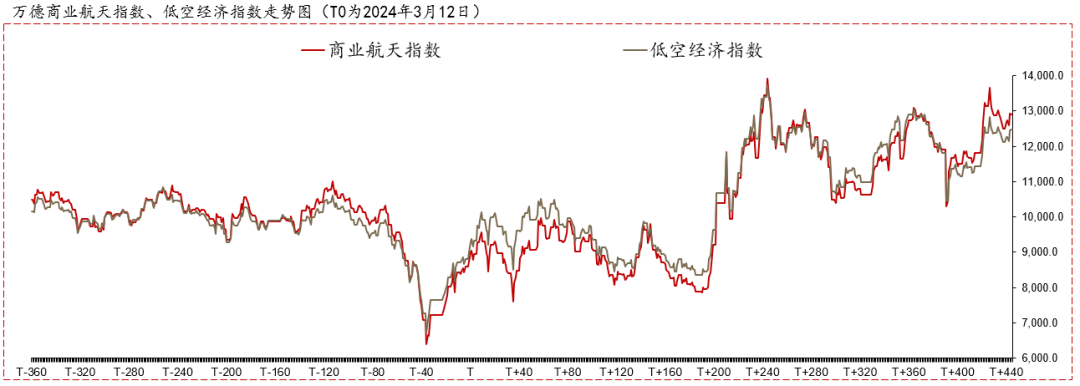

2024年3月12日,政府工作报告发布,首次写入“商业航天”、“低空经济”。以3月12日作为T0,Wind行业指数走势如下图。

商业航天指数一年内涨幅达45%。低空经济指数一年内涨幅达40%。

1.7深海产业万亿级市场空间有望持续扩容,产业1-10加速推进

上游环节拆解:深海建设基础环节,产业化有望率先突破

2.1钛合金:揭秘深渊之门的“金属通行证”

深海并非寂静的黑暗世界,而是一个由高压、强腐蚀、低温构成的复合型极端环境,对材料性能提出了近乎苛刻的要求。

•高压:每下潜10米,增加1个大气压。传统金属材料在此压力下易发生塑性变形或脆性断裂。

•强腐蚀:海水中存在氯离子腐蚀(海水) 微生物腐蚀(硫氧化菌) 电偶腐蚀(异种金属接触)。全球每年因海洋腐蚀损失超5000亿美元,深海装备服役寿命可能因腐蚀缩短50%-70%。

•低温:2000米以深常年保持2-4℃。多数金属材料在低温下韧性急剧下降,例如铝合金在0℃时冲击韧性衰减达30%。

传统材料在水下遭遇滑铁卢:

高强度钢:耐蚀性“先天不足”:腐蚀困局:即使采用HSLA-100高强钢,在深海Cl⁻环境中点蚀速率仍达0.5mm/年,需频繁更换;重量惩罚:为抵抗万米水压,钢制载人舱壁厚需超过200mm,导致自重占比超总重40%。

铝合金:强度与耐蚀的“两难抉择”:强度天花板:7075-T6铝合金屈服强度仅503MPa,仅能满足4500米以浅需求;晶间腐蚀:在深海静水压力下,铝合金晶界处腐蚀速率可达表面3倍以上。

复合材料:界面失效的“阿喀琉斯之踵”:层间剥离:碳纤维增强复合材料(CFRP)在交变压力下易发生分层失效,万米级测试中界面强度衰减65%;维护难题:复合材料损伤检测困难,维修成本高达制造成本80%。

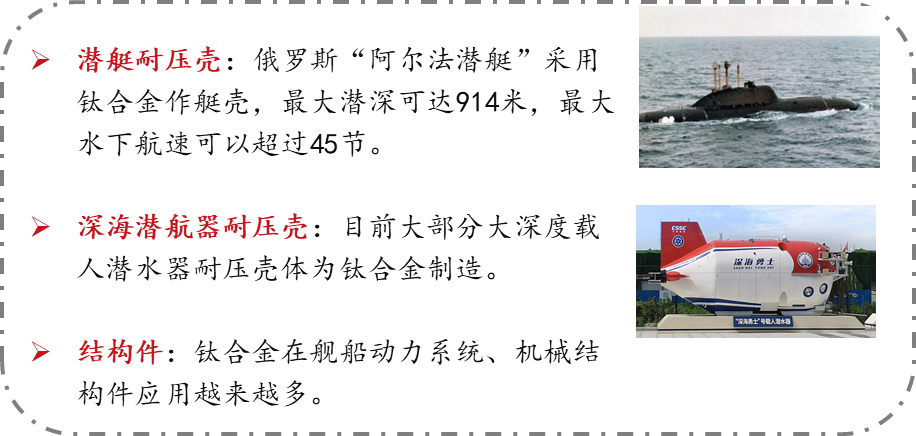

钛合金:征服深海的“六边形战士”:钛合金凭借高强度、耐腐蚀、低密度、抗低温、无磁、生物相容六大特性,匹配深海需求。

强度-密度比:金属界的“轻量化之王”:数据对比:TC4钛合金(密度4.5g/cm³,强度895MPa)强度-密度比达199,远超高强钢(约120)与铝合金(约160);工程价值:采用钛合金的“奋斗者号”载人舱,在承受1100大气压时壁厚仅85mm,自重占比降到25%。

耐蚀性:自修复的“钝化膜铠甲”:科学机制:钛合金暴露于海水时,表面瞬间生成5-10nm厚TiO₂钝化膜,损伤后可在0.1秒内自动修复;实践验证:某深海观测网钛合金支架在南海服役8年后,腐蚀速率仅为0.0003mm/年,几乎可忽略不计。

低温韧性:-196℃仍不脆断:超强适应性:TA7钛合金在-196℃低温下,冲击韧性仍保持室温水平的85%,完胜铝合金(<50%);极端案例:俄罗斯“和平号”深潜器的钛合金机械臂,曾在北极冰下-2℃海水中连续作业120小时无性能衰减。

钛合金的优势及应用场景:

安全刚需-载人舱体的“生命屏障”:钛合金球壳的极限下潜深度达理论14000米,几乎覆盖所有海域。

经济账-全生命周期成本优势:虽然钛合金初始成本是钢的5倍,但30年服役周期内维护成本仅为钢的1/8。

功能拓展-赋能新一代智能装备

无磁特性-保障深海磁力仪测量精度。

生物惰性-支持长期部署,避免金属离子污染(如铜离子致死率>90%)

战略价值-大国竞争的“技术筹码”:中国钛材年产量已超15万吨,占全球60%,支撑深海装备快速迭代。

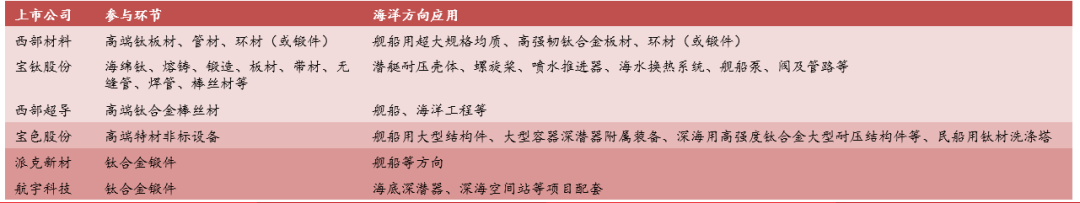

建议关注:西部材料、宝色股份、西部超导、宝钛股份、派克新材、航宇科技

2.2 声呐:声学组网是深海体系建设“基座”

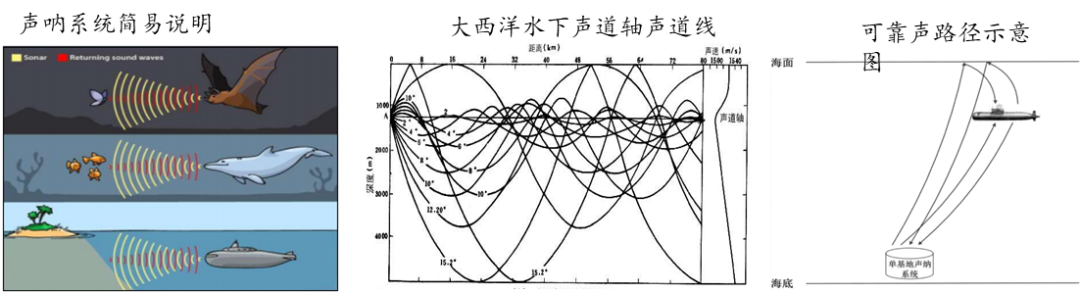

声波是人类迄今为止已知可以在海水中远程传播的主要能量形式,优于无线电波、低频电磁波和光波。水下具有深海声道轴、可靠声学路径等通路,深海中水声传输具有先天优势。

•声道轴:约在水下1000米处,声速具有最小值,由于传播衰减远小于其他区域,故通信距离可达数千公里。由于海洋表层的扰动不影响深处的声速分布,深海声道现象是非常稳定的。

•可靠声路径:从靠近海面的某个声源深度开始,延伸到位于声道轴另一侧的共轭深度附近为止,该深度通常接近海底。工作在(或低于)共轭深度的接收-发射装置可获得非常稳定的信号传输、很低的环境噪声以及较小的传输损失。

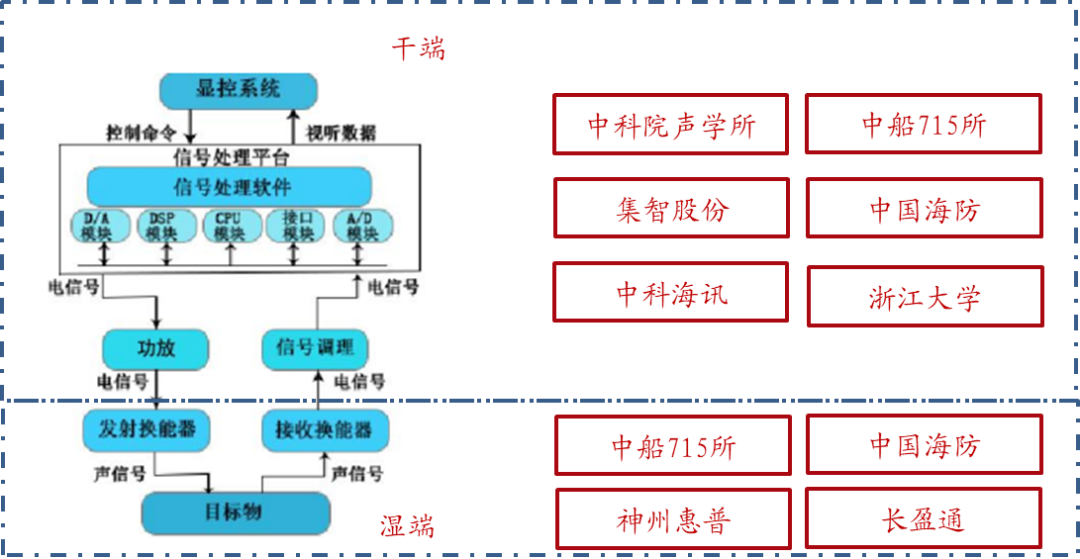

声呐是利用声波对水下目标进行探测、识别、定位以及通信的设备,通常由换能器基阵、电子机柜和辅助设备构成。

•军用:声呐系统一直是各国海军进行水下监视、侦测、攻防的“利器”。如对水下目标进行探测、分类、定位和跟踪,在水下通信、导航,保障各类水面舰艇、水下潜艇、反潜飞机的战术机动和水中武器使用。

•民用:声呐系统在经略海洋、发展国民经济等方面也同样不可或缺。如水下探测鱼群、海洋石油勘探、船舶导航、水文测量和海底地质地貌勘测等。

声呐是深海建设的最基础环节,深海几乎一切活动都离不开声呐。

声呐是深海建设的最基础环节,深海几乎一切活动都离不开声呐。

随着潜艇主被动声隐身技术的发展,潜艇自体辐射噪声与二次反射声的声级越来越低,使单基地声呐和被动声呐在反潜方面的瓶颈越来越凸显。

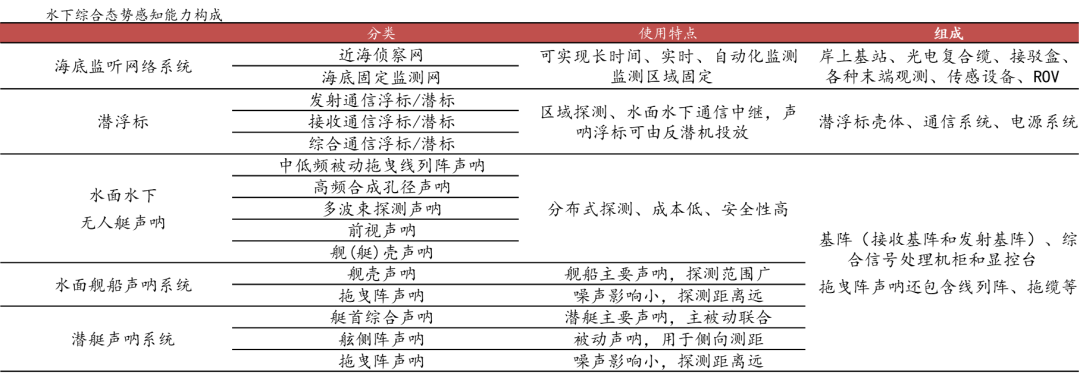

水下综合态势感知能力建设利用有人无人平台声呐、潜浮标、海底监听网(潜浮标和监听网也可看作声呐变种)形成声学组网,共同打造深海空间感知能力。

水声行业空间增长逻辑:

①水下建设基座环节:声呐有望随水下有人无人设备放量,水下监听网建设加速而受益。

②耗材替换:声呐湿端长期处在高盐潮湿腐蚀环境中,有耗材替换需求。潜艇声呐阵维修空间约5年,潜浮标替换周期约1-3年。

③声呐机升级:信息化需求牵引追赶,加速研发新一代声呐系统,声呐设备存在升级替换空间。我国部分声呐产品处于世界一流水平,整体有差距。声呐未来向集主/被动、多频段、多功能于一体;低频、大功率、共形阵和自适应基阵处理;多基地协同探测方向发展。

④国产化替代:传感器国产替代市场空间巨大。传感器是构建海洋观测能力的基础和前提。对比国际先进,国产化海洋传感器技术整体水平仍处于“跟跑”阶段。根据《中国工程科学》2023年25卷文章,我国约70%的近海、常规传感器实现国产化;但超过80%的深远海、高端传感器依赖进口,潜在的市场垄断和技术封锁不可忽视。国产原位在线生态传感器的长期可用性仍待提高。在传感器通用技术方面,受工业基础、原材料、关键元器件等制约,敏感元件、微弱光电信号检测与处理、功能材料等系列关键技术尚存差距。

建议关注:

中国海防:水下信息系统龙头,中国船舶集团唯一电子信息产业上市平台,公司实现了水下信息系统各专业领域全覆盖。

集智股份:子公司谛听智能经过多次试验和技术验证,完成了智能水声信号处理系统初代产品的研制,逐步进入到产业化落地阶段。

中科海讯:公司围绕国家特种电子信息行业战略发展方向,紧贴最终用户需求,主要为客户提供信号处理平台、声呐系统、水声大数据与仿真系统、无人探测系统等声呐领域相关产品。

长盈通:公司在光纤水听器领域深耕多年,在行业内具备较强的技术实力,已与国内客户就推进光纤水听器业务发展合作多年。公司在光纤水听器方面主要给客户提供产品为弯曲不敏感光纤、灌注胶以及用于绕制水听器敏感环的相关设备。

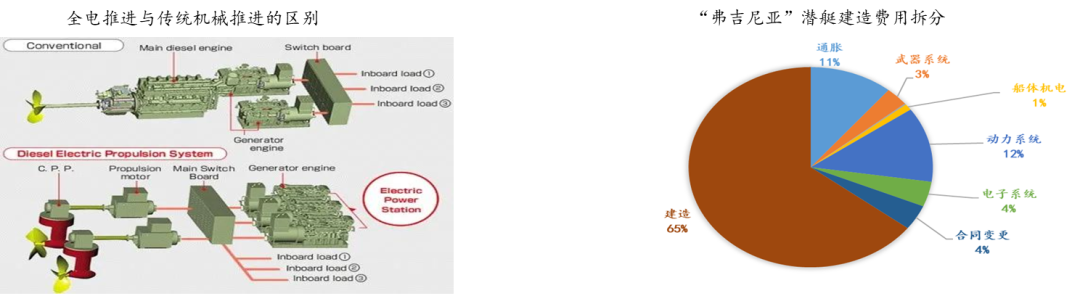

2.3 综合电力推进:舰船动力系统重要变革

全电力推进系统:舰船全电力推进系统(FEP)是21世纪以来舰船动力系统最重要的变革之一,舰船全电推进系统是指由原动机(柴油机、燃气轮机或核动力系统)发出的全部功率用于带动发电机发电,这些电能再由舰船综合电力系统进行分配,一部分提供给电动机带动螺旋桨做功,另一部分提供给舰上武器系统、电子系统使用。

目前全球大部分舰船采用机械推进与电力推进相结合的方式,称为混合推进系统:航速大于设定值时(如12节),舰上由燃气轮机通过主齿轮箱带动主轴驱动螺旋桨推进,当航速低于设定值时,则由舰上的交流电机接入主齿轮箱进行驱动。电力推进航速较低,无法满足高速巡航的需要。

电推优点:降低燃料消耗提高推进效率;为舰船提供充足的电力,供电子系统、武器系统使用;更安静。

随着电磁武器、激光武器、高功率雷达等先进武器逐步上舰,全电推进越来越受到军事强国的青睐,英国、法国、美国等都在积极部署全电推进舰船的研发建造。

参考“弗吉尼亚”核潜艇的各系统价值占比,动力系统占比达到12%,是潜艇除了建造成本外价值量最大的部分。“替换” “新研”双轮驱动,有望最先受益。

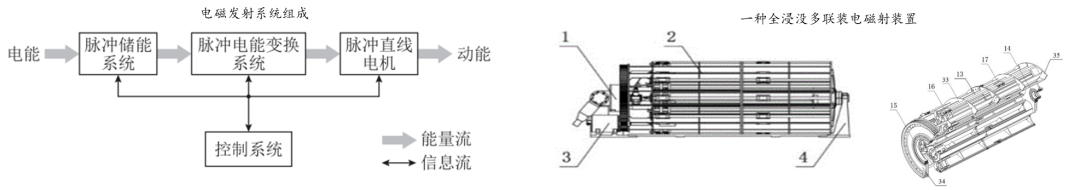

2.4电磁发射:大潜深发射最佳解决方案

电磁发射:是一种将电磁能直接变换为发射负载所需瞬时动能的能量变换发射方法,具有发射动能高、系统效率高、发射频次高、启动时间快、持续发射能力强和负载可调节性强等显著优势,必将成为替代传统机械能发射和化学能发射的新型发射技术。

更高:发射速度高,可超越化学能发射的速度极限,速度从每秒几十米到数十千米;发射效率高,可高达50%。

更快:启动时间短,从冷态到发射仅需几分钟;发射间隔短,可以在数秒内实现重复发射。对辅助配套设施要求低。

更强:发射动能大,电磁炮可达数十兆焦,电磁弹射可达百兆焦;发射负载可变,可灵活调节电流实现不同载荷发射;持续作战能力强,可靠性高,可维护性好,维护操作人员少。

更安静:电磁发射噪声更小,便于隐藏我方潜艇单位,更适合于水下使用。

电磁发射成为大潜深发射解决方案:2022年5月27日海军工程大学专利《一种全浸没多联装电磁发射装置》公开,该装置可实现快速、连续设计,具有大潜深、全浸没、多联装、高集成度、高功率密度、快速准备、快速切换、器材出管速度调节灵活、发射噪声低等特点,可用于水下直接式电磁发射场合。

中游环节拆解:有人无人平台加速放量,水下基础设施加速建设

3.1 舰船:美国再次上调造船预算,舰船军备竞赛愈演愈烈

有人舰艇是整个水下攻防体系的核心,是能量支援中心和指挥中心,负责水下攻防体系的整体指挥决策、兵种投送、火力打击等重要职能,并可为其他潜航器等无人装备提供能源。既担负着水下攻防体系的统一指挥控制功能,又是集火力打击、战略威慑、兵力投送等为一体的大型综合作战装备。

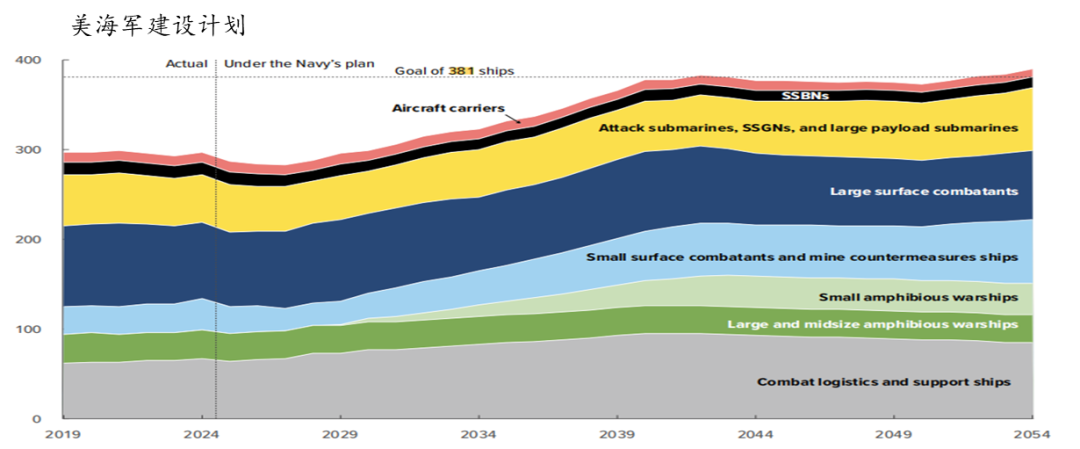

2025年美国再次上调造船预算,未来30年投入3400亿美元(原规划2550亿)采购合计364艘舰船,目标是构建一支由381艘战斗部队舰船和134艘无人水面及水下航行器组成的舰队,总兵力达到515艘海军平台。

美国十分重视水下战斗力建设,核潜艇成为美海军未来采购主力装备,根据美国会预算办公室,2025-2054年完成75艘核潜艇采购(包含下一代攻击潜艇)。

3.2 UUV:参考美Pipeline,(超)大型UUV平台或加速放量

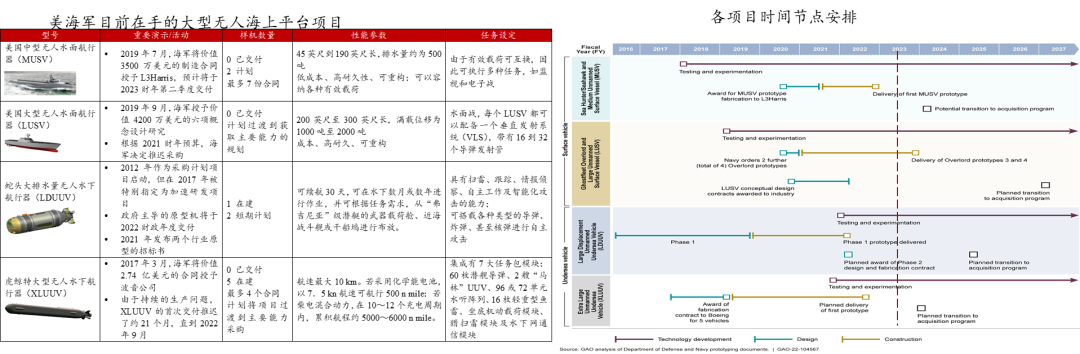

2017年,美国成立了第一个水下无人中队(UUVRON-1),现已正式上升为与潜艇中队平级的作战单位。并在此基础上建立了潜艇发展中队(DEVRON-5),搭配无人潜航器,验证潜艇与无人潜航器水下协同作战能力。

UUV向长航时、远航程、大深度、多任务集成方向发展。从设计层面看,UUV在航速、航程、负载和多任务性能上难以做到均衡,因此,加大航行器体积,研制大型或超大型UUV成为解决现有问题的有效途径。美要求在2025年大型AUV具备综合任务处理能力,包括反水面、布雷、反雷、海底战、电磁战、诱骗、和综合信息交互。

美国积极部署(超)大型UMV研制,根据美审计署统计,2022年海军有六项大型无人海上平台在研发过程中,包括“蛇头”超潜深大型UUV和“虎鲸”超大型UUV,目前处于试验阶段,预计分别在23年和25年转入批产阶段。

美国计划在26、27、28年各采购一架“虎鲸”超大型UUV,均价约1.15亿美元。

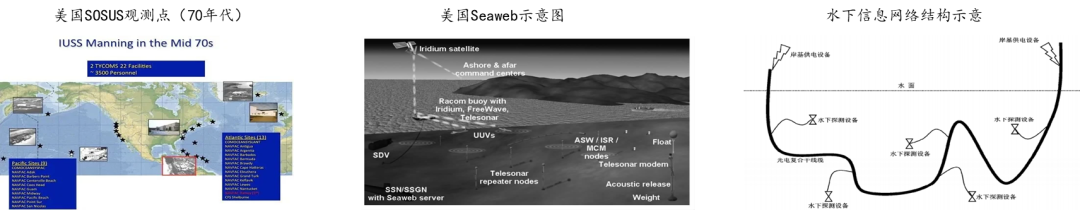

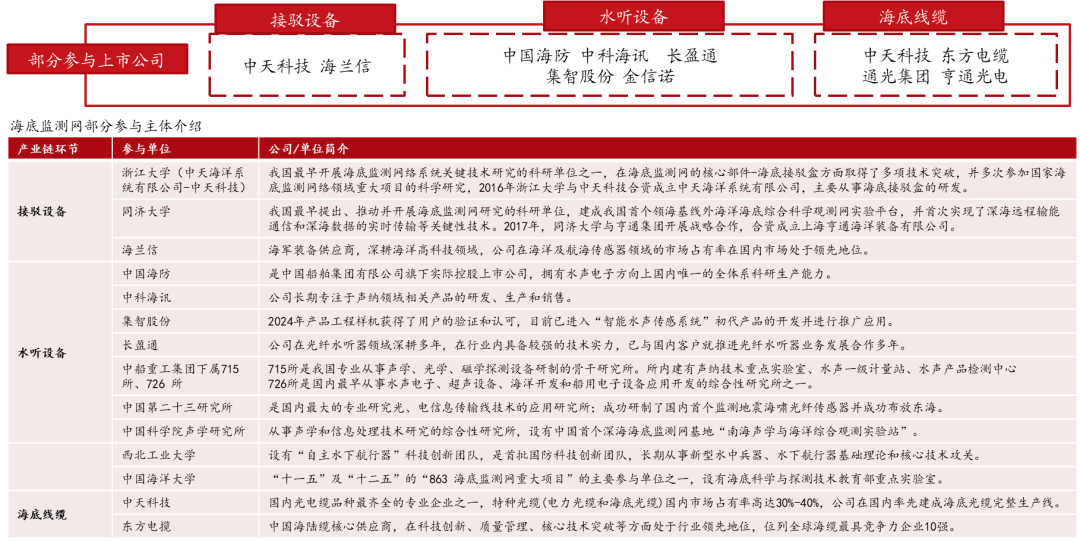

3.3 海底监测网:各省市政策加码,海底监测网有望迎跨越发展

意义:海洋观测是认识海洋、保护海洋、经略海洋的基础性工作,建设海洋观测网是提升海洋综合实力的重要抓手。海洋观测网在国家海洋战略中兼具资源开发与安全保障作用,成为国家综合实力的体现。自党的十八大以来,“海洋强国”“一带一路”“长三角一体化”等国家重大战略目标的实施,对我国开发利用海洋资源、综合管控海洋的能力提出了更高的要求,我国海洋事业迎来历史上最好的发展机遇。目前我国海洋监测网主要用于自然资源综合管理和社会服务,未来有望实现和军事作战需求有机结合。

发展:海洋观测网建设是我国重要课题。在“十二五”和“863计划”的支持下,2017年我国海洋领域第一个国家重大科技基础设施——国家海底科学观测网立项,建设周期5年,总投资逾21亿元。由同济大学牵头、中国科学院声学研究所共建,将在我国东海和南海的海底,分别建立主要基于光电复合缆连接的海底科学观测网,实现从海底向海面的全方位、综合性、实时的高分辨率立体观测。福建、广东、浙江等海洋强省已逐步构建起立体化海洋观测网,并向智能化、多场景融合、区域协同等方向升级。

政策:2019年我国编写《全国海洋观测网规划(2021~2030)》,广东、辽宁、上海等省也发布中远期海洋观测网规划。根据《上海市海洋观测网规划(征求意见稿)》,上海规划在市管辖海域及毗邻海域建设海洋观测站点合计100个,其中新建站点58个,升级改造站点42个。后续各沿海省市规划有望陆续下达。

3.4 深海空间站-遨游海底建“龙宫”

深海空间站可以自主远距离航行或驻留海底,可下潜数百至3000米,排水量为数百至数千吨,载员为数人至数十人,自持力为15至90天,可利用站载(物理、化学、生物检测系统及光、声学)观察系统,直接操控所携带的无缆自治潜器、水下吊车、有缆遥控作业潜器与配套的作业工具,能够满足不同应用对象的具体作业要求,长周期、高效率地开展深海原位科学研究。

2016年8月,《“十三五”国家科技创新规划》提出,中国将研究建立深海空间站——深海移动固定型空间站,开展深海探测与作业前沿共性技术及通用与专用型、移动与固定式深海空间站核心关键技术研究。

国家重大科技基础设施“冷泉生态系统研究装置”2月28日在广州全面启动建设。

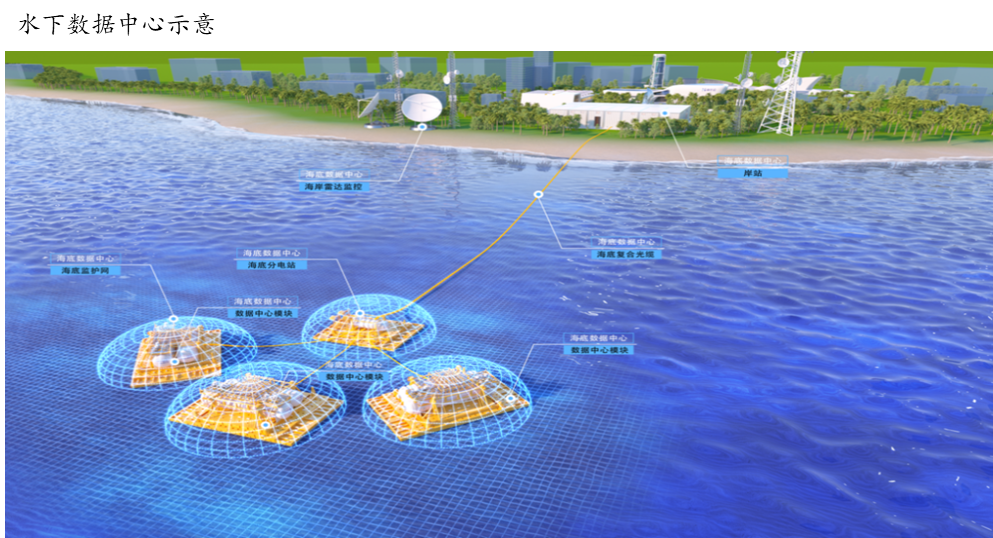

3.5 水下数据中心-算力新坐标

海底数据中心一般由岸站、海底分电站、数据舱模块、水下基础组成。

海洋作为全球最大的自然冷源,将数据中心建在海底,其优势在于减少数据中心在制冷上所需的能耗,在几乎不消耗淡水资源的同时,可以支持更高的功率密度,进而稳定地提供澎湃算力。

以100个海底数据舱为例,相较于同等规模的陆地传统数据中心,海底数据中心每年能节省用电总量1.22亿千瓦时、节省建设用地面积6.8万平方米、节省淡水10.5万吨。

2023年3月“中国首个商用海底数据中心”在海南入海,正式下水运营。海南计划三期共完成137个数据舱的建设,长三角、珠三角海域的数据中心也将逐步推广。

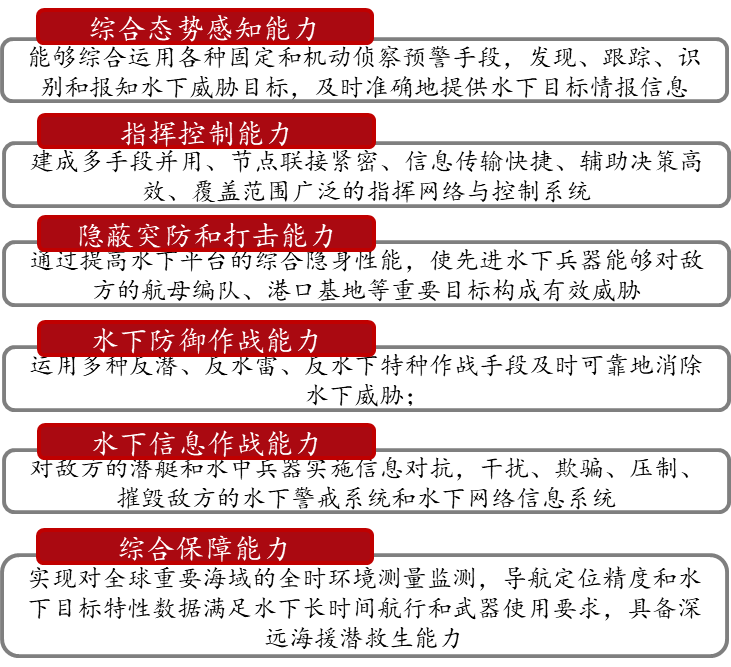

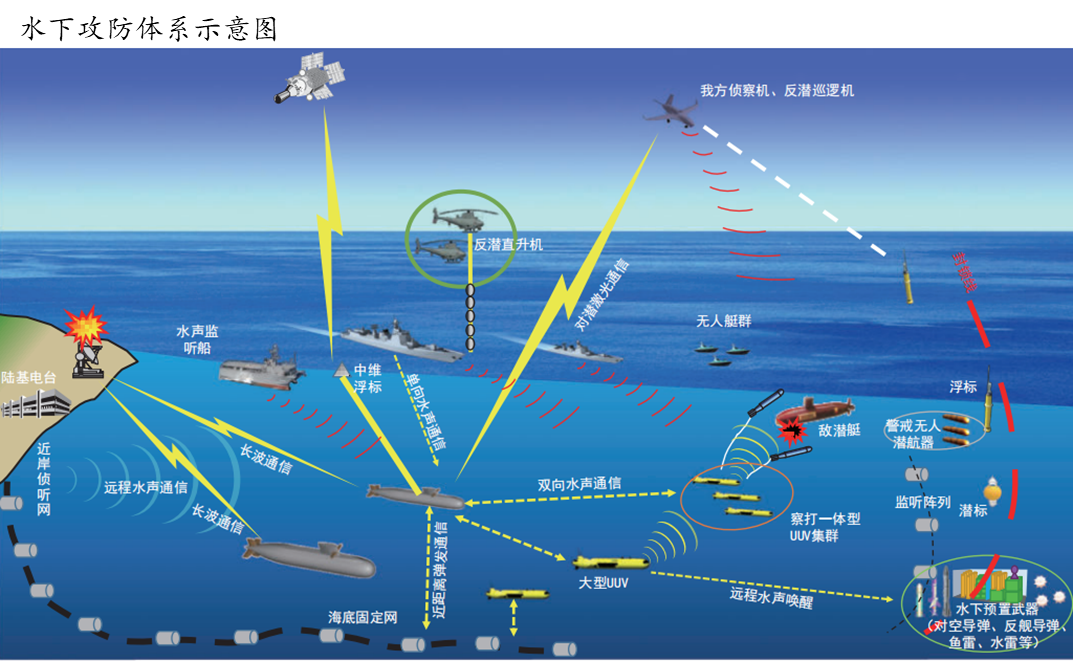

4.1 水下攻防:水下对抗体系建设将有效拉动深海科技建设

水下攻防对抗体系是指跨域作战单元按照统一部署,综合运用探测、指控、打击、保障等作战要素,形成执行水下攻防作战任务的有机整体。既是动态、开放的复杂网络,又是水下战场探测感知、信息传递、指挥控制、决策交战、综合评估等全过程相关的作战资源有序集合。这一体系内的各分系统在功能上相互作用、性能上相互补充。

水下攻防对抗体系通过潜艇平台快速、有效地组织执行各种水下作战任务,再利用水声数据链将多种作战平台和信息节点有机联合。通过建立水下信息优势,实现水下战场态势感知和高度共享,快速指挥先敌行动和部队行动,执行联合水下打击任务,封锁敌潜艇进出水道。

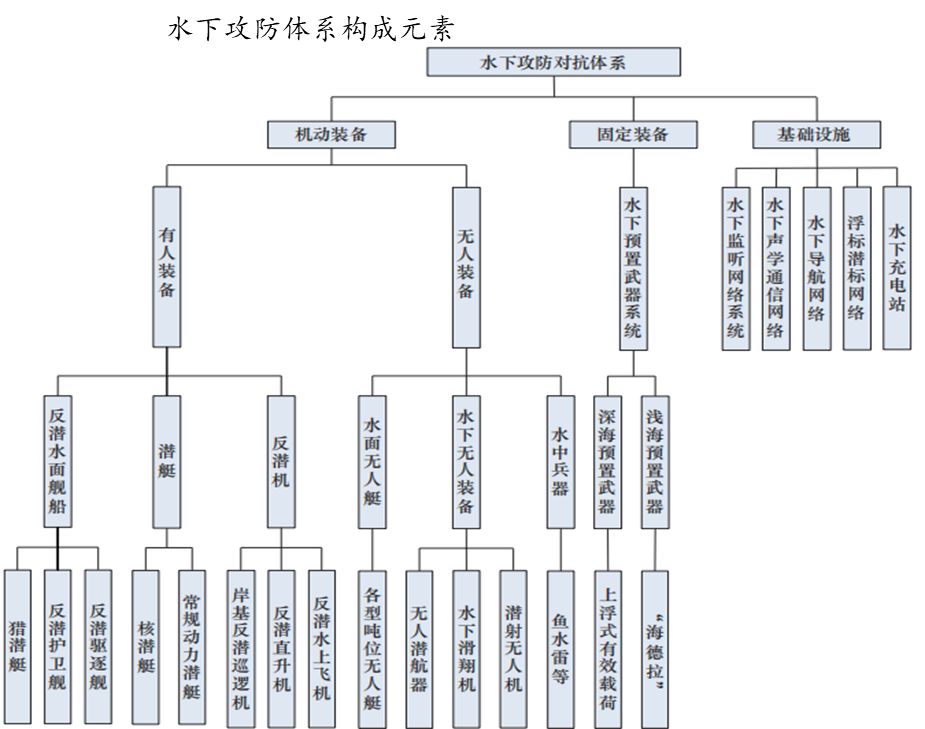

水下攻防体系主要由机动装备、固定装备、基础设施三部分组成。依靠信息保障网络体系,形成侦察预警能力、指挥控制能力、隐蔽突防和打击能力、水下防御作战能力、水下信息战能力、综合保障能力,打造以核潜艇为主、攻击型UUV为辅的水下攻防对抗能力。

机动装备:有人装备是水下攻防体系的指挥中枢:以核潜艇为核心,包括反潜水面舰船、潜艇、反潜机等,负责水下攻防体系的整体侦察预警、指挥决策、兵力投送、火力打击等,还可为无人装备提供能源。无人装备是水下攻防体系前沿作战终端:主要包括无人水面艇、水下无人装备和水中兵器,重点执行情报监视侦察(ISR)、跟踪、反潜艇、反水雷、隐蔽打击等任务。

固定装备:主要指水下预置武器系统,一般提前部署在关键海区,长期在海底待机;在战时唤醒,对敌方舰艇进行导弹或鱼雷打击。按照布放深度分为深海预置装备和浅海预置装备。

基础设施:分为水下监听网络系统、水下声学通信网络、水下导航网络、浮标潜标网络、水下充电站等。浮标与潜标网络提供海域水上、水下的环境信息,并可作为导航、通信的中继节点。

4.2 油气开采:油气开发,挺进深海

油气开采必然走向深海的原因:

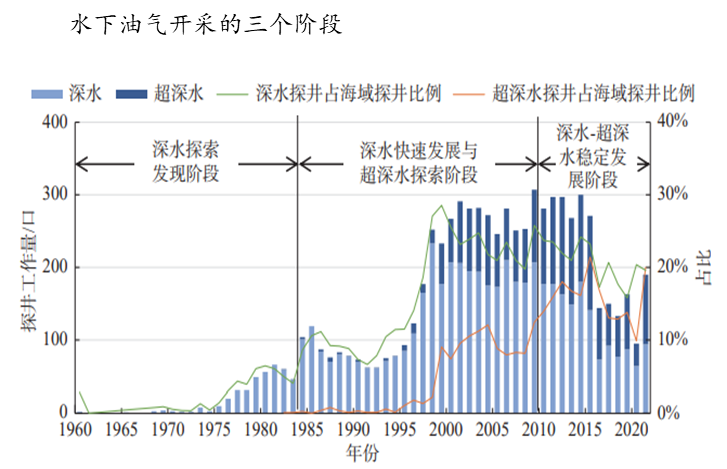

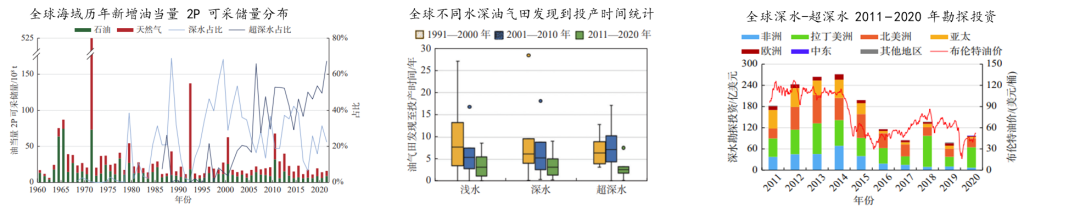

①全球深水-超深水油气资源丰富,是未来石油天然气储量产量增长的重要领域(下图1):全球(不含美国)海洋待发现石油资源量(含凝析油)为548×10^8t,待发现天然气资源量为78.5×10^12m³,其中深水待发现石油资源量、天然气资源量占比分别超过55%、43%。

②深水油气勘探竞争优势不断增强(下图2):随着技术的发展,深水油气田发现到开发投产时间周期逐渐缩短,勘探成本的持续下降将是深水油气发展的关键。由于成本降低和管理优化,全球深水油气项目平衡油价由2014年的78美元/桶降至2021年的49美元/桶,降幅达37%,大部分深水项目平衡油价低于55美元/桶,以巴西为代表的部分项目平衡油价低于40美元/桶。

③深水探勘投资是大国战略竞争的重要环节(下图3):全世界共有181个沿海国家和地区,已有77个国家提出200海里外的外大陆架主张。国际海底区域作为中国未来战略发展空间和战略资源的来源显得尤为重要,是必须重点关注的区域。

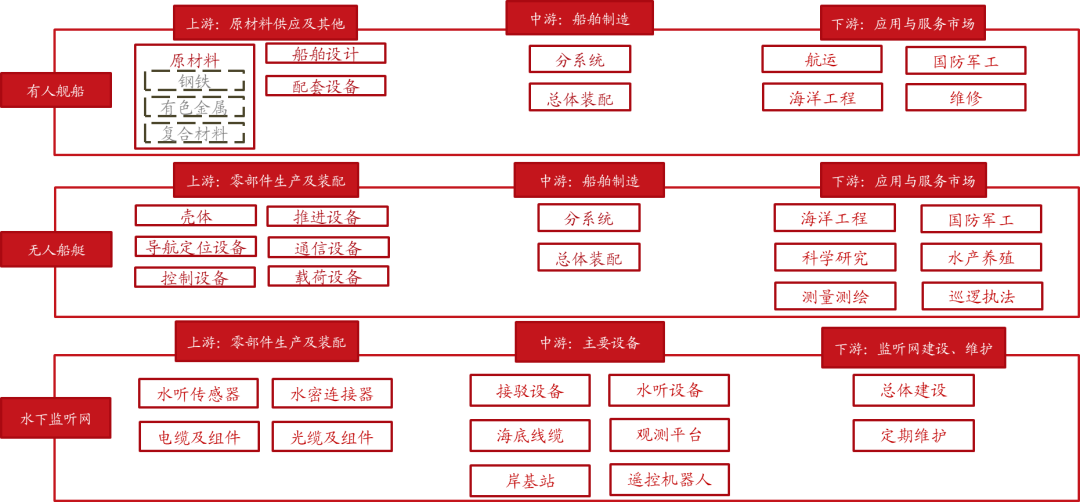

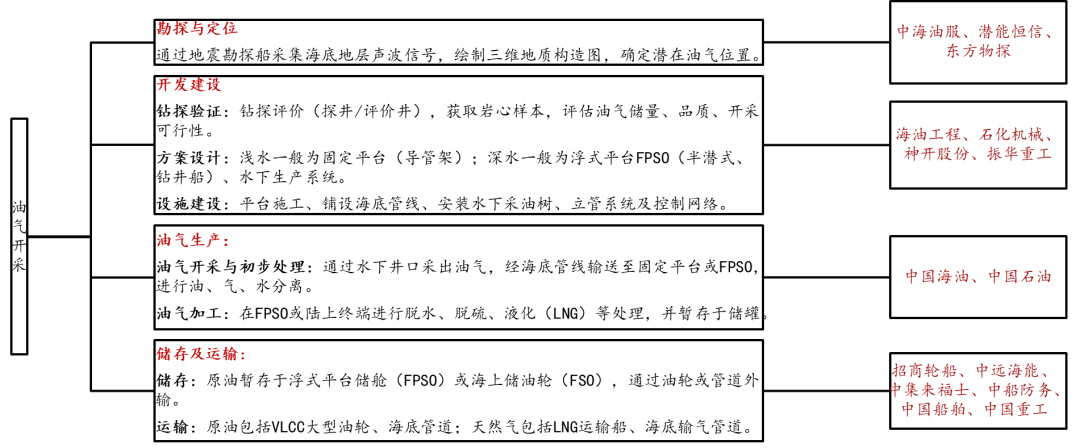

海上油气开采指在海洋环境中勘探、开发、生产石油与天然气的系统工程,涵盖地质勘探、钻井作业、开发建设、油气生产、储存运输等环节。

4.3 深海养殖:流动的“深海粮仓”,未来大有可为

我国养殖业的持续发展需要走向深远海:我国是人口大国,对动物蛋白尤其是优质鱼类蛋白有十分巨大的潜在需求。目前我国海上养殖主要集中在近海浅水海域,养殖方式粗放、养殖布局不合理、养殖密度过大、养殖品质不高。近岸海水养殖处于一种过度饱和的状态,唯有走向深远海,才能够维持我国渔业养殖业的持续发展。

深海养殖的优势:

①深远海养殖采用的深水网箱,地处较深的海域,水面开阔、水流畅通,可以解决普通网箱养殖的水体交换不畅通、水质不稳定造成的鱼类抑制摄食、生长速度慢、病害发生率高的问题。

②深水网箱养殖显现出的效率明显优于传统网箱。据2017年我国的一项统计资料,深水网箱仅用2.83%的养殖面积,就创造了18.5%传统网箱的养殖产量。

深远海养殖模式:桁架类大型网箱、大型围栏(岸联式、离岸式)和养殖工船。

核心标的:

中国海防:公司深海养殖相关产品继续在“海洋牧场”领域实现拓展。

江龙船艇:进军深远海养殖工船领域,正在建造全球首创水体自然交换型养殖工船“湾区伶仃”号。

中集集团:子公司中集海工经营海洋牧场、深水养殖船、深远海养殖网箱、活鱼运输船、饲料运输船等渔业装备。

中国重工:养殖工船建造。

4.4 海上风电:深远海将成为海上风电主战场

深远海区域拥有丰富的风能资源,这意味着深远海风场(一般指50米海深以下)在我国乃至全球的发展潜力巨大。世界银行(WB)的数据显示,全球可用的海上风能资源超过710亿千瓦,其中深远海占比超过70%,但目前这些资源的开发利用率尚不足0.5%。据国家气候中心的最新评估结果,我国深远海风能资源技术可开发量超过12亿千瓦。

据《能源转型展望》预测,到2050年,漂浮式海上风电成本将下降近80%。预计“十五五”期间,在不考虑送出成本的条件下,我国深远海风电成本有望下降至2万元/千瓦以内,度电成本达到0.3—0.46元/千瓦时,逐步具备平价商业化开发条件。

据预测,到2030年,我国海上风电总装机容量将达2亿千瓦,涉及总投资约2.6万亿元,可带动产业链总产值超20万亿元。随着我国海上风电开发规模持续稳步扩大,深远海将成为未来海上风电开发的主战场,集群化开发、大容量机组、漂浮式风电、新型送出技术等将是未来重点发展方向。

核心环节:

1.市场波动性风险:若市场风险偏好发生波动,可能对下游企业有一定影响。

2.行业订单节奏风险:部分产品订单下达和实际收入确认可能存在短期错位。

3.研发不达预期的风险: 深海建设有很多工程项目处在前期研制及开发阶段,可能存在研发结果不及预期的风险。

4.国际局势变化的风险:若国际局势紧张态势加剧,可能会对行业造成影响。

VIP复盘网

VIP复盘网