相比地面基站,低轨卫星覆盖成本更低,但带宽成本更高。根据我们的测算,5G基站的覆盖成本约为4.6万元/平方公里,带宽成本约为146元/Mbps,中国低轨卫星的覆盖成本约为2.9元/平方公里,带宽成本约为2345元/Mbps。

低轨卫星的商业逻辑是什么?

低轨卫星能以较低成本实现网络全球覆盖。按1000公里轨道高度,不考虑重复建设和损耗,理论最少需约25颗卫星,若需考虑重叠和连续服务,理论数量约需50颗,实际考虑冗余设计,数量可能更多,比如轨道高度计划1000公里的虹云工程计划156颗,铱星在轨75颗。按照单颗卫星发射和制造成本4690万元计算,若全球部署1万颗,4690亿元的投资就能实现全球网络覆盖,而5G基站仅覆盖全球陆地面积(不含光缆)就高达8万亿元。

根据我们的测算,按照120美元/人/月的收费,5年的卫星寿命,1374万用户可以覆盖1万颗低轨卫星组成基础网络的建设成本。而星链已经在23年11月,在用户达到230万至300万之间时实现了现金流盈亏平衡。若中国卫星的运营成本与星链相当,在当前的收费与成本模型下,则中国星座计划在用户数量为1600万左右时,有望实现盈亏平衡。

低轨通信卫星业务适合地广人稀的应用场景。地面基站因为覆盖成本过高,所以在地广人稀地区的性价比难以和低轨卫星互联网抗衡,比如美国、拉丁美洲等地。全球拥有空间技术的国家中,只有美俄地广人稀,而俄罗斯GDP总量有限,所以spaceX从美国起步有其必然性。

“一带一路”需要低轨卫星业务。“一带一路”遍布全球152个国家,总国土面积约9685万平方公里。截止至2025年2月末,中国在外务工人员约54.5万人,目前的规模已经足够支持低轨通信卫星业务。中国在外务工人员密度平均178人/平方公里,符合地广人稀的特征,同时出于安全的需要,中国低轨通信卫星业务符合“一带一路”的需求。未来中国与“一带一路”国家的经济联系势必更加紧密,人员交流或将随着业务规模扩大而继续增长,中国自主可控的低轨通信卫星业务的市场空间有望继续扩大。

低轨卫星的需求是什么?

1

低轨卫星未来主要需求在于通信服务

低轨卫星的主流是通信卫星,其数量远超其他类型的卫星。根据用途的不同,低轨卫星可以用于通信、遥感、导航增强、气象等领域。气象、导航增强、遥感等领域对卫星的需求量在几颗到几百颗之间,通信对低轨卫星的需求远远大于这些领域,国际上大型卫星星座的计划数量级在数千颗至万颗,如SpaceX的Starlinks一期计划约1.2万颗,二期计划4.2万颗;Amazon的Kuiper计划3200 颗;中国的GW计划约1.2万颗,G60计划1.5万颗。

图表1:2024年全球大类资产行情

资料来源:Bryce Tech,五矿证券研究所

图表2:2024年全球大类资产行情

资料来源:Bryce Tech,五矿证券研究所

2

通信服务提供带宽和信号覆盖,满足用户使用需求

用户需要通信服务的带宽和信号覆盖。用户需要通信服务,本质是需要其2种服务:一是带宽,决定了用户上网速度;二是信号覆盖,决定了用户是否能够随时随地上网。传统基站提供高速上网体验,但由于基站覆盖成本过高,难以在地广人稀的地方提供服务,因此低轨卫星互联网作为覆盖广度的补充。

相比地面基站,低轨卫星覆盖成本更低,但带宽成本更高

1

5G基站的覆盖成本约为4.6万元/平方公里,带宽成本为146元/Mbps

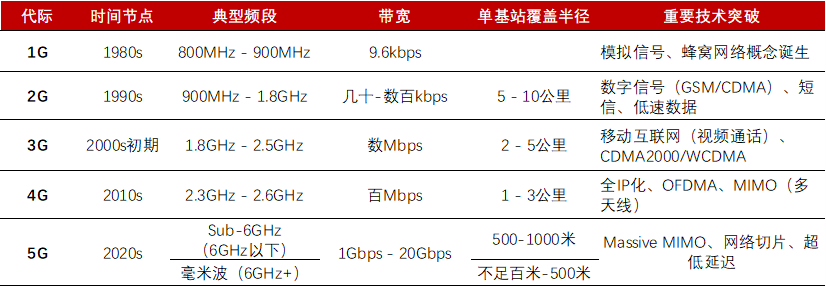

从1G到5G,移动通信技术经历了显著的带宽提升和覆盖范围缩小的演变。现代通信技术的基本承载形式是电磁波,遵循波长和频率的乘积为常数(光速)的规律。从1G到5G的演化中,所使用的频谱频率越来越高,频率资源更加丰富,可用带宽、系统容量更大。同时,波长也越来越小,越接近分子原子半径,电磁波的能量更容易被吸收和转移,表现为穿透力越强,穿透损耗越大,同时越不容易绕过障碍物,绕射能力就越差,表现为覆盖距离越短。

随着频谱效率、技术不断提升,5G时代下,移动网络单位覆盖面积的成本提升,但人均带宽成本却在不断下降。3G、4G、5G的面积成本分别为4966、2829、46473元/平方公里,但是带宽成本却依次下降,分别为195000、553、146元/Mbps。在通信技术的不断发展中,人们享受了更大的带宽,更低的单位资费,但因为人均消费流量的提升,总的资费水平还是在提升的。

图表3:1G到5G的演变过程中,带宽、覆盖半径的变化

图表4:地面基站的覆盖成本和带宽成本

2

低轨卫星的覆盖成本约为2.9元/平方公里,带宽成本为2345元/Mbps

低轨卫星的面积成本远低于5G基站。单颗低轨卫星最大覆盖面积可达数百万平方公里,而5G基站的覆盖面积仅为数平方公里,低轨卫星的信号覆盖能力远远高于5G基站。根据我们的测算,假设千帆卫星为1000公里轨道高度的单星模型下,不考虑重叠与损耗,满足“单星可视”的全球覆盖,以4690万元/颗的卫星成本(含发射成本)计算,低轨卫星的面积成本约为2.9元/平方公里,传统基站的覆盖面积成本46473元/平方公里约为其1.6万倍。

低轨卫星带宽成本大幅高于5G基站。由于卫星制造和发射成本高昂,导致单位带宽的部署成本显著高于地面基站。根据我们的测算,中国千帆单星模型带宽成本约为2345元/Mbps,约为中国5G基站的16倍,目前成本最低的Starlinks单星模型的带宽成本为212元/Mbps,高于中国5G基站45%。

图表5:低轨卫星的覆盖成本和带宽成本

对比可知,低轨卫星的优势在于单星信号覆盖面积大,覆盖面积成本低,但是由于卫星发射成本高,导致其同样带宽的成本高于地面基站。

低轨卫星的商业逻辑是什么?

低轨卫星能以较低成本实现网络全球覆盖。按1000公里轨道高度,不考虑重复建设和损耗,理论最少需约25颗卫星,若需考虑重叠和连续服务,理论数量约需50颗,实际考虑冗余设计,数量可能更多,比如轨道高度计划1000公里的虹云工程计划156颗,铱星在轨75颗。按照单颗卫星发射和制造成本4690万元计算,若全球部署1万颗,4690亿元的投资就能实现全球网络覆盖。而5G基站仅覆盖全球陆地面积(不含光缆)就高达8万亿元。

根据我们的测算,按照120美元/人/月的收费,5年的卫星寿命,1374万用户可以覆盖1万颗低轨卫星组成基础网络的建设成本。而星链已经在23年11月,在用户达到230万至300万之间时实现了现金流盈亏平衡。若中国卫星的运营成本与星链相当,在当前的收费与成本模型下,则中国星座计划在用户数量为1600万左右时,有望实现盈亏平衡。

低轨通信卫星业务适合地广人稀的应用场景。地面基站因为覆盖成本过高,所以在地广人稀地区的性价比难以和低轨卫星互联网抗衡,比如美国、拉丁美洲等地。全球拥有空间技术的国家中,只有美俄地广人稀,而俄罗斯GDP总量有限,所以spaceX从美国起步有其必然性。

“一带一路”需要低轨卫星业务。“一带一路”遍布全球152个国家,总国土面积约9685万平方公里。截止至2025年2月末,中国在外务工人员约54.5万人,中国在外务工人员密度平均178人/平方公里,符合地广人稀的特征。出于安全的需要,中国低轨通信卫星业务符合“一带一路”的需求,未来中国与“一带一路”国家的经济联系势必更加紧密,人员交流或将随着业务规模扩大而继续增长,中国低轨卫星通讯平台的用户基数可能会不断扩大。

风险提示

1、中国商业航天技术进步缓慢可能导致成本高企,产业发展或受阻;

2、商业航天支持政策力度有限可能导致产业发展不及预期;

3、关税、地缘政治的不利因素可能导致商业航天关键材料和技术发展缓慢

VIP复盘网

VIP复盘网